El típico niño tonto que asusta a las palomas. Imagen: HBO / Canal Plus.

(Sin rodeos: hacemos SPOILERS de la cuarta temporada de Juego de tronos y los hacemos desde ya. Si aún no sabe cómo acaba, puede seguir leyendo, pero muerda un palo y aguante. Como dijo Shae, el que avisa no es traidor).

En una letrina, como debe ser. Y sentado literalmente en ella, porque estaba haciendo caca. Así es como deben morir los grandes y así es como ha muerto Tywin Lannister. Quizá con menos chapoteos de los que imaginó originalmente George R. R. Martin, siempre tan folclórico cuando se trata de la biología, pero aun así de forma «gótica». El eufemismo no es nuestro, sino de Charles Dance. Eso dijo de la muerte de su personaje en una entrevista en Sky News. Que moría de forma gótica y que lo sabía a su pesar, porque hubiera preferido no saberlo. Le reventó la sorpresa un fan, porque los fans es lo que tienen, y solo después de hacerlo Dance se animó a conocer cómo sería el final del hombre más poderoso de Westeros, aquel de quien se decía que cagaba oro. Era una mentira más, como Martin aclara en el papel. Obviamente, aquel hombre no cagaba oro.

Acaba de concluir la cuarta temporada de Juego de tronos y en esta santa casa es tradición repasar los puntos flacos y los logros de la adaptación. Y lo hacemos en catorce puntos, siete para lo mejor y siete para lo peor, porque hay que cuidar los detalles y porque a tal grado llega nuestro compromiso con la magna obra de Martin, que adaptan David Benioff y D. B. Weiss. Si no lo sabía, ya lo sabe. Eso y que hablaremos también de los libros pero solo hasta el punto que haya alcanzado la serie de televisión, que dependiendo de la trama es uno u otro. Que no le contaremos nada de lo que vaya a pasar, para entendernos, y que puede pisar con tranquilidad. Procedamos.

Lo mejor

1. La forja de las espadas

Hielo, el histórico mandoble de los Stark, fundido de nuevo en la forma de dos espadas. Acero valirio al rojo, Las lluvias de Castamere de fondo y el patriarca Lannister arrojando al fuego la vaina del arma, de piel de lobo. Sin texto, sin explicaciones y lo que es más determinante: sin que hagan falta. Fue un momento televisivo soberbio.

Tywin siendo malísimo. Imagen: HBO / Canal Plus.

El breve prólogo con el que abrió esta temporada de Juego de tronos constituye un ejemplo de la madurez de la serie, que se puede permitir secuencias así de parcas y conseguir que resulten, recurriendo al término técnico, jodidamente épicas. Si algún momento de esta temporada mereció un aplauso, ese fue el primero.

2. Vomitar fosforito

Aunque los aplausos, como sabrá, se los llevó este otro momento:

«¡Oh my God, esto no se veía venir en absoluto!». Imagen: HBO / Canal Plus.

No nos lo diga: se le hizo corto. A nosotros también, no se crea. Y al resto de Occidente. Un par de minutos extra no hubieran estado mal, en eso estamos todos de acuerdo. Y unos cuantos gorjeos más, quizá acompañados de burbujitas. O que apareciese un águila y le picotease los ojos, por ejemplo. Tres temporadas enteras, tres, llevaba el repelente niño Vicente atravesando la peor edad del pavo que se recuerda desde las gemelas Olsen. Al final fue Olenna Tyrell quien ejerció de improvisada supernanny y el método pedagógico de su elección fue un veneno que, si lo tomas, vomitas fosforito.

Joffrey ha muerto y ha muerto como deben morir las reinas de corazones: sin redención. Y vamos a detenernos a felicitarnos por esto, porque era improbable. La tele conoce sus propias normas y las majors de Hollywood, no digamos. Escribiese lo que escribiese Martinoriginalmente, es más que probable que por las oficinas de la HBO hayan circulado adaptaciones del guion en las que al final Joffrey, si te fijas, pues tampoco era tan mal chaval. Podría ser incluso la víctima, fíjate lo que te digo. De sí mismo y de sus cromosomas, que no presentan precisamente la divergencia genética que recomienda la Organización Mundial de la Salud. O de su madre, que está como las maracas de Machín, y de su familia en general. Como Tyrion, sin ir más lejos, que a lo largo de esta temporada juega precisamente ese papel, el de víctima de su familia, a cuyo mismo efecto se le han evitado un par de secuencias en las que el personaje más carismático de la serie se comporta como un auténtico enano coñón. Cualquier cosa menos matar al niño, porque a los niños no se les mata. Y, si se les mata, qué menos que dando pena.

Pero no. Si fuésemos una foca, la muerte de Joffrey sería el arenque. Por suerte, ha sido lo que debía ser: un caramelo para los espectadores, el primero que nos dan Martin, Weiss y Benioff en tres libros y cuatro temporadas. Y una feliz violación, de paso, de una de las normas más elementales de la retórica televisiva, lo que siempre es saludable porque la retórica televisiva es mojigata, convencional y muy comercial. Y está poco dispuesta a saltarse sus propias reglas.

3. La insoportable levedad de Sansa

Y ahora que hablamos de normas, hablemos de una de la ficción. Una muy elemental.

Sansa haciendo lo que mejor sabe: mirar al infinito con la boca abierta. Imagen: HBO / Canal Plus.

Es un hecho ampliamente documentado que Sansa es tontísima. Pánfila, muy pánfila. Nos la venden inocente, pero no cuela. Es boba. Tanto que a la mitad de la parroquia nos tenía desquiciados ya, pero eso es lo de menos. El pavo de Sansa comenzaba a ser un problema mismo en la narración, una espina que te saca de la historia y te hace pensar no en lo que te están contando, sino en su porqué. Cualquier narración moderna, y sobre todo Juego de tronos, es a la par el retrato del viaje interior del personaje, de su maduración. Véase la de Arya, la de Jon o esa escena de gloria en la que Catelyn, tan maternal ella y tan cauta que era, le prometía a su hijo la sangre de los Lannister. Daenerys, Bran, Samwell… Incluso Jaime Lannister y Sandor Clegane cambian. Todos lo hacen menos la gilipollas esta.

Hay una buena razón, nadie dice que no: Sansa se lo podía permitir. Al menos, hasta ahora. La trama de Sansa no ha ido realmente sobre Sansa. Ha funcionado como un espacio narrativo contenedor al que recurrían los creadores para acabar sucesivamente con todos los enigmas que arrastraba la serie, fundamentalmente la identidad de los asesinos de Joffrey Baratheon y Jon Arryn. Y su verdadero protagonista, por tanto, ha sido Meñique. En el octavo capítulo, a Dios gracias, Sansa da su primer síntoma de espabile en cuatro temporadas, coincidiendo precisamente con el fin de todas estas revelaciones. Se viste de plumas –en un lugar denominado «Nido de Águilas», para quien se le escape la etiqueta–, se pone un escote de aquí a Braavos que invita a gritar ídem y ejecuta una bajada de escalera que ni las hermanas Duval. Parece que, por fin, va a dejar de darnos absolutamente igual que la casen, la rapten o la operen del apéndice. Y ya iba siendo hora.

4. La buddy movie que no será

Si de este cisco en que se ha convertido Juego de Tronos alguien decidiera sacar todavía más rentas y filmar un spin off, en un mundo ideal estaría dedicado a la pareja más carismática de esta temporada:

Flick y Flak, dos en un reloj. Imagen: HBO / Canal Plus.

Cuando una obra literaria se adapta a la pantalla a veces es un acierto restar contenido superfluo, otras sumar ideas que la obra original apuntaba pero no llegaban a desarrollarse. En el caso de Arya y el Perro los productores han optado por ambas cosas, así que tenemos una doble ganadora. Conscientes del potencial de este dúo, no han dudado en eliminar personajes secundarios y hasta terciarios implicados en su trama, consiguiendo que el corpus de personajes no deje en reunión minoritaria la boda de Lolita y dejando espacio para desarrollar a los protagonistas. Arya es uno de los personajes favoritos del público, eso apenas tiene discusión, pero también es cierto que su papel como líder de una banda de niños perdidos en la anterior temporada comenzaba a resultar insufrible. La irrupción de Sandor Clegane, primero como secuestrador y después como figura paterna absolutamente disfuncional, le ha enseñado más lecciones de la vida todas las traumáticas experiencias anteriores. Que la danza del agua poco tiene que hacer contra una big armour and a big fucking sword, por ejemplo, y que el pollo tienes que ganárterlo con la sangre de la frente de otro. Y que por muy intensa que te vuelvan tus desgracias siempre habrá otro con un pasado más doloroso que el tuyo. Por parte del Perro hemos asistido a una perfecta evolución del personaje, algo desdibujado en la primera temporada, donde más que un rudo guerrero sociópata sanguinario parecía un heavy bonachón, y muy plano en las dos posteriores, donde interpretaba simplemente eso, un rudo guerrero sociópata sanguinario. A lo largo de su trama en esta temporada hemos descubierto que en efecto lo es, pero sabemos por qué, además de presenciar su adhesión a la causa republicana. Y si bien el cariño que parece nacer en Arya hacia su captor es solo un apunte, y achacable a una especie de síndrome de Estocolmo e identificación con sus penares, el del Perro por su pupila es sincero e indudable.

Quienes leyeron los libros saben que jamás llegaron a encontrarse con Brienne y que Clegane queda moribundo y vestido de torero ante un destino incierto por otra causa, pero esta modificación en el argumento nos ha brindado algunos de los mejores momentos del último episodio. Ese tenso diálogo que el espectador sabe que desembocará irremediablemente en una magnífica manta de hostias, una lucha salvaje que deja al combate del otro Clegane y la Víbora Roja en una simple colección de posturitas y cucamonas. Ese diálogo en el que Sandor se otorga el papel de protector de Arya, sin ironía ninguna en la declaración, con un deje de indudable cariño. Ese diálogo en el que descubrimos, ya sin ninguna duda, que el Perro es humano.

5. Duneizarse

Imágenes: HBO / Canal Plus.

Duneizarse de Dune, se entiende. Esto es siempre una buena idea, estarán de acuerdo. O no, pero aquí vamos a proponer que sí. Es sutil, entre otras cosas porque hay muchos personajes que no cambian de ropa, pero ocurre: el vestuario de Juego de tronos deriva lenta pero inexorablemente hacia el mamarrachismo. Y esa es siempre una fantástica dirección.

6. Peterjacksonizarse

Y otra cosa que siempre es una buena idea: los mamuts. Y los gigantes, pero más los mamuts.

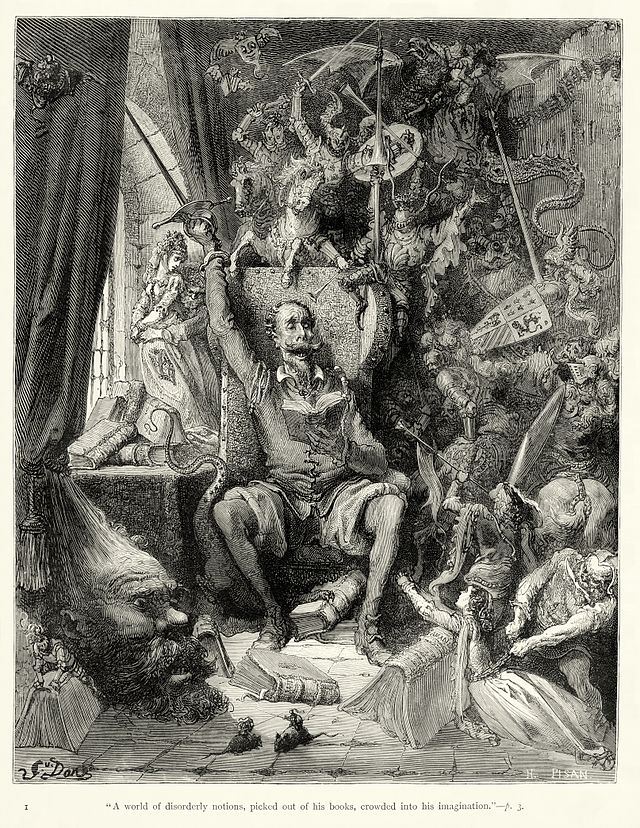

Como se ha dicho y redicho ya en muchas ocasiones, el gran acierto de la Canción de Hielo y Fuego reside en la delicadeza de su mezcla entre realismo y fantasía. Esta fina aleación –nueve partes de realismo, una solo de elementos estrictamente fantásticos– es seguramente la razón por la que ha conseguido atraer al prototipo de espectador que piensa que Bilbo Bolsón es una pedanía de Vizcaya. Es fantasía softcore. Fantasía de amplio espectro.

Esto, por supuesto, es muy fácil de decir pero no tan fácil de hacer. Juego de tronos no es una novela de Murakami, esas en las que lo paranormal asoma solo la puntita y siempre al final, después de novecientos gramos de prosa japonesa. En Juego de tronos hay dragones, caminantes blancos, sortilegios y magos. Hay de todo y en cantidad. No se puede concluir, ni mucho menos, que George R. R. Martin haya diluido la fantasía cuantitativamente. Lo ha hecho cualitativamente. ¿Con qué? Una pista: son peludos y suaves, pero no se dirían precisamente todos de algodón. Y tienen unos colmillos que si te empitonan te ponen a la moda.

El asedio de Minas Tirith, solo que sin Minas Tirith. Imagen: HBO / Canal Plus.

Los mamuts, en efecto. Porque, preguntémonos una cosa: ¿un mamut es un elemento fantástico o uno realista? No se crea que está claro. ¿Y los huargos? Porque son lobos. Grandes, pero lobos. Y lo mismo podríamos decir de los inviernos de Westeros, que son largos y obedecen a reglas enigmáticas, pero son inviernos a fin de cuentas. Y de la leche de amapolas, y de tantas otras cosas. El género por el que planea Juego de tronos no resistiría un análisis de periodismo de datos: salvo dragones, caminantes blancos y cuatro o cinco fetiches más que irían decididamente en el gráfico de lo mágico, todos los demás elementos sobrenaturales tendrían que aparecer en el gráfico de la fantasía con un asterisco. O quizá en una tercera tabla que se titulase, más bien, «realidad enrarecida». Los mamuts son quizá el ejemplo más claro y ha sido un alivio comprobar que David Benioff y D. B. Weiss no se los han dejado en el tintero. Lo que nos lleva, por cierto, a su siguiente acierto.

7. Eliminar la Puerta Negra

La región Más Allá del Muro no es la Riviera francesa, como sabrá. La gente es muy garrula, los gigantes tienen muy mal café, los zombis están muy muertos y hay unos señores pálidos que no solo se proponen arrasar la civilización humana: es que además tienen la intención de hacerlo en taparrabos. Y del biruji que hace ya ni hablamos. Un circo, vamos. Y para protegernos de él hemos construido un muro de, pongamos, doscientos trece metros de altura. ¿Qué hacemos si queremos franquearlo pero somos un niño parapléjico que disfruta, además, del inigualable confort y las comodidades que ofrece la Edad Media? Fácil: vamos a un fuerte abandonado desde hace doscientos años, nos encontramos de casualidad con un miembro de la Guardia de la Noche que pasaba por allí, descubrimos la puerta mágica que resulta que también estaba allí y que solo puede abrir un miembro de la Guardia de la Noche, mira tú qué cosas, la abrimos y pasamos. Así de sencillo.

Es como lo hace Bran, al menos en los libros. La Puerta Negra del Fuerte de la Noche está enterrada bajo el Muro, es de madera blanca de arciano, emite luz y solo se abre recitando ante ella el juramento de la Guardia. Entonces abre la boca –porque tiene cara y boca, no te lo pierdas– y por ella pasa el interesado, en este caso Bran Stark, Hodor y Jojen y Meera Reed. En la serie, de momento, no la hemos visto cuando tocaba, que fue cuando Samwell Tarly y Eli se cruzaron en las ruinas del Fuerte con la compañía de niños. Ocurrió en el último capítulo de la temporada anterior y Bran, en lugar de por la puerta mágica, accedió al Norte por una cavidad ordinaria practicada en el Muro.

¿Por qué es un acierto su desaparición? Para empezar porque resulta un poco ridícula, para qué nos vamos a engañar. Un poco cueva de Aladdin. Pero, sobre todo, porque el artilugio solo funciona operado por un miembro juramentado de la Guardia, y eso obligaba a Sam y Bran a encontrarse para que el primero abriese la puerta y el segundo pasase. En televisión no lo hizo y aun así se encontraron, pero entonces tal ya no constituyó ninguna pirueta. Bran no necesitó imperativamente a Sam y por eso su encuentro dejó de chirriar, como sí hace en los libros. El que les escribe, en todo caso, temía que la elipsis fuera solo cuestión de economía narrativa y que la puerta mágica solo hubiera desaparecido de la tercera como desaparecieron los mamuts, por ejemplo –cuya aparición definitiva no vimos en televisión cuando correspondía, en el momento en el que Jon Nieve llega al campamento de los salvajes, sino cuando a Benioff y Weiss les resultó más socorrida, en el ataque contra el Muro de esta cuarta temporada–. Por lo visto no ha sido así y la mal llamada Puerta Negra, de momento, ha desaparecido completamente de la serie, probando que Weiss y Benioff no se dedican a adaptar la Canción de Hielo y Fuego solo aligerándola, sino también corrigiéndola. Y eso siempre resulta alentador.

Lo peor

1. Chayanne

Los de Dorne, dando la nota. Imagen: HBO / Canal Plus.

Algo huele a podrido en Dorne. Y a pescaíto frito. Al primer dorniense que hemos visto en Juego de tronos, el príncipe Oberyn Martell, le ha faltado solo decir que en Invernalia serán muy cívicos, reciclarán mucho y tendrán poco paro, pero que se suicidan porque llueve. Eso y que no hay nada como el sol de Lanza del Sol, que a ver si no de qué si iba a llamar así. Sí sabemos que le gustan, al menos, otras dos cosas más de su tierra: el vino y las mujeres, como a Julio Iglesias. Y los hombres, así es él de truhán y de señor, nanana-ná, ama la vida y ama el amor. Y aunque este en particular no vaya a amar ya muchas cosas más, su personaje es el patrón con el que se cortará toda la cultura de Dorne, que estamos a punto de conocer mejor. No descarten que en la quinta temporada, cuando la acción nos lleve al reino del sur, los Martell vivan en mezquitas, tengan duende –quizá también tocotó– y agasajen a sus invitados con una paella gigante, como en el Reto Fairy.

¿Se han columpiado Weiss y Benioff con la hispanidad, ejem, desbordante, de Oberyn? No mucho, en realidad. Dorne es uno de los siete reinos, pero no uno más. Igual que las Islas del Hierro –que mantienen un paralelismo más o menos claro con Escandinavia y la cultura vikinga– o Invernalia –que hace lo propio con Escocia–, Dorne también cuenta con una identidad propia y diferenciada del resto de Westeros, en su caso inspirada en los países mediterráneos. Es cálido, grande y peninsular, como Italia y la Península Ibérica, y como ellas está separada del continente por una cadena montañosa. Tiene su idioma propio y en su historia resuenan referentes claros de las Guerras Italianas y de la historia medieval española, particularmente la conquista musulmana y la Reconquista. Cuando una fan le preguntó en su blog por el fichaje de Pedro Pascal como Oberyn, el mismo George R. R. Martin se ocupó de aclarar que el reino de Dorne y la cultura dorniense no tienen tanto que ver con el mundo árabe –que es lo que sugería su contertulia, por cierto una opinión muy extendida– como sí con el sur de Europa. Los dornienses son «de apariencia más mediterránea que africana», precisó. «Griega, española, italiana, portuguesa, etcétera. Ojos y pelo oscuro, piel aceitunada». Y también se permitió denominarlos «salty dornish», por cierto. Que sería algo así como confirmar que tienen eso mismo, salero, arsa, tocotó.

Pero dijo que eran salty, insistimos. No gilipollas. En su gran secuencia final, aquella en la que se enfrenta a la Montaña, Oberyn sorprendió a propios y extraños con un estilo de lucha que a los extraños quizá les pareció muy resultón y Spanish-like, pero a los propios nos pareció Manolete haciendo parkour. Y poniéndose muy tontito con el asunto ese del honor, el duelo y la venganza, para mayor españolidad. Solo le faltó anunciar que su nombre es Iñigo Montoya, que tú mataste a mi padre y que prepárate a morir. Al final de poco le sirvieron los saltitos, como saben, y la Montaña le pintó la raya del ojo a la altura del hipocampo. De los muchos –muchos– parientes de Oberyn no podemos decir lo mismo.

2. El Darth Maul de las nieves

Son iguales, no digan que no. Imagen: HBO / Canal Plus.

A estas alturas lo sabrá ya, pero no está de más recordarlo. El caminante blanco ese que convierte bebés humanos en miembros de su especie se lo han sacado David Benioff y D. B. Weiss de su mismo arco de Trajano. Podría tratarse, eso sí, del Rey de la Noche, a quien conocemos por un cuento de la Vieja Tata. O podría no serlo, porque vete tú a saber. De momento su función ha sido solo la de ilustrar cómo las mamás caminante blanco y los papás caminante blanco hacen niños caminantes blancos. Que es sin mamás, por cierto. Cómo se reproducen estas maléficas criaturas es algo que George R. R. Martin no explica en los libros y que nosotros, personalmente, nos podríamos haber muerto felizmente sin saber. En particular si la explicación es esa: que llevan bebés a una fortaleza de la soledad de Superman, pero creepy; que viene un caminante que es mismamente Darth Maul, pero ártico; y que convierte al niño en caminante blanco, pero cuqui. Para contar eso, mejor no haber contado nada.

3. Escarabajos metafóricos

Y otra creación de Weiss y Benioff: el primo de Tyrion y Jaime, Orson Lannister. Ese al que le gustaba matar escarabajos, por lo visto. CUN, CUN, CUN. Seguro que les suena.

Una de las constantes de Hollywood es que todo personaje recuerda en voz alta, venga o no a cuento, alguna anécdota de su infancia cargada de significado. La historia resultará clave para afrontar el inminente desencadenamiento de la acción y cerrará una cuenta pendiente con el pasado. El efecto no siempre está logrado, eso sí, y a veces suena a «aquel verano en Wichita otro niño me robó la bicicleta, por eso no dejaré que ahora este maldito terrorista se salga con la suya». El discurso que se marca Tyrion en la mazmorra acerca de su primo Orson, por desgracia, es un ejemplo de este segundo caso.

Tyrion planeando grandes metáforas porque, claramente, está el horno para bollos. Imagen: HBO / Canal Plus.

Tras golpearse la cabeza, el chaval se dedicaba obsesivamente a aplastar escarabajos mientras Tyrion, nos dice, lo observaba con su agudo ojo antropológico para desentrañar el profundo significado que residía en el gesto. Porque lo tenía, por lo visto. Weiss y Benioff se han preocupado de que nos quede claro, revistiendo la secuencia de solemnidad y gran aparato, quizá prefiriendo decirnos «cuidado, que esto tiene significado» en lugar de dejar que la historia hable por sí misma, cosa que haría si fuese pertinente. Como hace la que le cuenta Oberyn a Tyrion, sin ir más lejos, en esa misma celda, acerca de la ocasión en la que él y su hermana visitaron Roca Casterly, cuando Cersei le retorcía el pito a un Tyrion recién nacido. Gracias a que cuenta esa historia conocemos mejor el empeño de Cersei por acabar con Tyrion y sabemos que Oberyn está al corriente, así que nadie le tiene que convencer de la inocencia del enano. Su decisión de convertirse en su campeón reviste legitimidad gracias a esa anécdota, sencilla, funcional y emocionante. Y justifica la actitud de Tyrion, que de bueno que es, es tonto, pero se dispone a dejar de serlo. Y todo sin necesidad de ponernos estupendos y coelhianos con metáforas de escarabajos.

No es el único tic hollywoodiense que le toca a los hermanos Lannister. El más espantoso de todos tuvo lugar cuando Jaime le dio instrucciones a Tyrion durante su juicio para que se declarase culpable, asegurando que su padre aceptaría perdonarle la vida. Y en lugar de explicarle las razones –total, para qué–, le hace esa pregunta sin sentido, absolutamente convencional y ridículamente hueca que no le ha hecho ningún personaje a otro en toda la historia del cine estadounidense: «¿Confías en mí?».

Por suerte para el personaje y su reputación de gran orador, la lengua de Tyrion ha patinado en esta temporada pero también ha vuelto a brillar. Si decepcionaba al mostrar tanta extrañeza ante el comportamiento habitual de cualquier niño de provincias, lograba compensarlo previamente con el discurso final del juicio. Qué monólogo, señores. Ahí lo vemos enardecido, ni suplicando lastimoso por su inocencia ni cayendo en el error de asumir una culpabilidad que no le correspondía, sino exponiendo su deseo de haber sido culpable. Con rabia pero también con lucidez, creciéndose por momentos y poniendo a todos en su sitio, al primero de ellos a ese padre que nunca lo ha querido por ser tan contrahecho. Cuando sean así, para mejorar tan claramente las escenas del libro original, bienvenidos sean los cambios.

4. El capítulo monográfico de la batalla del Castillo Negro

Jon Nieve nos ofrece una de sus mejores imitaciones: Popeye. Imagen: HBO / Canal Plus.

Mal. A los diez minutos de empezar, cuando te das cuenta de que te están volviendo a contarla batalla de Aguasnegras, te dan ganas de apagar la televisión y dedicar los cuarenta minutos restantes a alguna actividad más entretenida, como por ejemplo entrar en estado vegetativo terminal. Hay muchas batallas en Juego de tronos, todas se parecen y esta era la enésima. Poniéndose así de machacones con ella, Weiss y Benioff solo han conseguido meternos aún más por los ojos al bastardo de las nieves, para quien ya improvisaron en esta misma temporada una subtrama nueva –su incursión hasta el torreón de Craster– con la misma intención: convencernos de que, por alguna razón, Jon Nieve mola. Y no. Mola más Ser Allister. A quien, por cierto, deseamos una pronta recuperación.

Parece que nos hemos librado, eso sí, de sus escenitas de amor dignas de las peores radionovelas de la posguerra junto a Ygritte, que llevaba una temporada y media poniéndose muy intensa porque una vez le comieron el asunto en una cueva. Aprovechamos la ocasión para pedir urgentemente, por favor, ya mismo, que los guionistas hagan lo propio con Samwell Tarly y no lleven más lejos su relación con Elí, la mujer sin barbilla. Basta. Da igual lo que esté escrito en los libros.

5. La insoportable levedad de Daenerys

Y si sobraba tanta batalla en el Castillo Negro, he aquí un lugar donde se echa en falta: Mereen. Vale, sí. Quien haya leído los libros se puede imaginar por qué Weiss y Benioff han evitado darle carrete al sitio de la ciudad –guiño, codazo–, y a los que no les podemos confirmar que sí, hay una buena razón. Pero una cosa es eso y otra lo que vimos, que fue, bueno, pues nada. Danerys conquistó Mereen sin despeinarse, oye, de un capítulo para otro y como Pedro por su casa. Vino, vio y venció, como Julio César. El problema es que la muchacha más parece Shakira en el videoclip aquel de los caballos que una conquistadora, de modo que un poco de acción ilustrativa, por favor. Queremos creérnoslo, Benioff y Weiss. De verdad que sí. Pero echadnos una mano.

A lo mejor no lo han notado, pero desde que Emilia Clarke decidió que era más grande que Jesucristo y que no iba a hacer más escenas desnuda, se desnuda mucha gente de su cortejo. Lo han hecho Missandei, Gusano Gris y el nuevo Daario Naharis, de cuyo culo excelente hubo hasta un primer plano mientras Daenerys se servía una copa y ejecutaba con fruición su mejor cara de gustarle a una morder el mango bien madurito.

Culo con Shakira y copa. Bodegón. Imagen: HBO / Canal Plus.

¿Por qué? Bueno, pues porque a esta chica no le pasa mucho, en realidad. No en televisión, al menos. Está conquistando las ciudades estado de un continente entero y acabando con el esclavismo, pero a Weiss y Benioff les ha parecido que mira, mejor contarnos las tribulaciones románticas de Jorah Mormont, del propio Daario y de Missandei y Gusano Gris. Románticas y pagafánticas, por cierto, porque aquí mucho lirili pero poco lerele, y al final los únicos que acabado picando no son los que se aman, sino los que se desean. Real como la vida misma, por otra parte.

6. La violación de Cersei

Y hablando de culos: no hemos hablado aún de la escena de la cuarta temporada que ha hecho correr ríos de bits, la de la violación que-se-supone-que-no-lo-era. Esa en la que Jaime Lannister forzaba a Cersei frente al cuerpo mismo de su hijo, que también era hijo de él, en una ciclogénesis explosiva de incesto, depravación, ser muy cochino y hala, dar ya todo igual.

Los hermanos Lannister, todo un ejemplo para la juventud. Imagen: HBO / Canal Plus.

Debe achacarse la polémica a la torpeza del guionista y particularmente del director, Alex Graves. Queriendo filmar una escena de sexo duro, aunque consensuado, acabó filmando llanamente una violación, completamente fuera de lugar e impropia de los personajes, tanto Jaime como Cersei. Lena Headey es una actriz dotada. No era tan difícil pedirle que su lenguaje corporal mostrase la receptividad que de palabra no podía expresar. El propio George R. R. Martin se vio obligado a aclarar públicamente que esa mierda de escena —fue más diplomático— no aparecía así en los libros, en los que las circunstancias son muy distintas: Jaime acababa de llegar a Desembarco del Rey y Cersei lo desea. Lo que se vio en televisión fue algo distinto, y bastante peor.

7. Y Eso

Eso, sí. Con mayúscula. Eso que tenía que pasar y que no ha pasado. Prometimos no contar lo que va a ocurrir a continuación y no lo haremos, de modo que si no ha leído los libros solo le podemos poner la siguiente imagen y decirle una cosa: agüita, amiga.

Agüita con lo que tenía que ocurrir y no ha ocurrido al final de la serie, y específicamente al final del último capítulo. En Tormenta de espadas tiene lugar en el epílogo, y no por nada. Cuando uno le pone un epílogo a un libro con el mismo volumen que una caja de campurrianas, es por algo. En este caso, para colar el cliffhanger más espectacular con el que cuenta, seguramente, toda la Canción de Hielo y Fuego. Porque es eso, en efecto: un cliffhanger. La puntita, nada más, de algo muy gordo en ciernes. Pero gordo, gordo. Gordísimo. Por eso no importa las razones de economía narrativa que esgriman: el momento era ahora, entre temporadas, y no como presumiblemente será, como colofón de alguno de los primeros capítulos de la próxima, si no del primero. Seguramente Weiss y Benioff —y si no ellos, la HBO— quieran que el giro rinda a efectos promocionales en la próxima reentré de la serie, en 2015, y por eso lo han aplazado. Por eso y porque, obviamente, está empezando a ocurrirles lo mismo que a la otra: por lo visto, son más grandes que Jesucristo.