Fotografía: Pascal Terjan (CC).

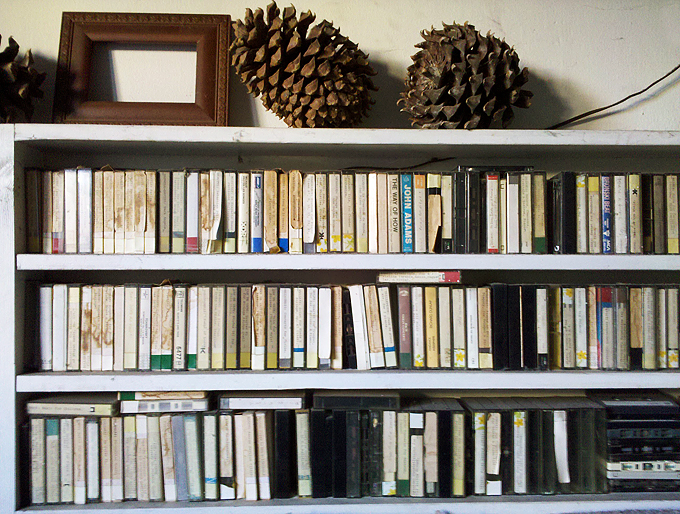

Hace unos días albergué en mi casa a un par de chavales muy guapos que venían a ver mi ciudad; chicos guapos de los que piensan que el tobillo es bello. Íbamos a dar la primera vuelta por Madrid cuando, mientras nos maqueábamos antes de salir, me percaté de que uno de ellos llevaba un bolso blanco con la imagen serigrafiada de una cinta de cassette.

Ya me había dado cuenta, puesto que tengo ojos en la cara, de que las cintas se han convertido en una especie de adorado icono popular. El otro día en la exposición de Pop Art del Museo Thyssen, vi en la tienda de souvenirs el paradigma de este culto. Vendían un cinta de cassette llena de latas de Campbell de Warhol. El no va más.

Fotografía: Álvaro Corazón Rural.

Lo gracioso de este tema es que, antes de la oleada de pasión por las cassettes como concepto, como unos siete u ocho años atrás, recuerdo haber visto también tatuajes de cintas de cassette. Tatuajes, dibujos sobre piel humana para toda la vida. Eran los inicios del siglo XXI y la gente guay se estaba tatuando lo primero que había quedado obsoleto con la llegada del futuro. Es como si se tatúa usted ahora un móvil de los antiguos con un sugerente SMS en la pantalla. ¿Que le parece una gilipollez? Pues tiempo al tiempo.

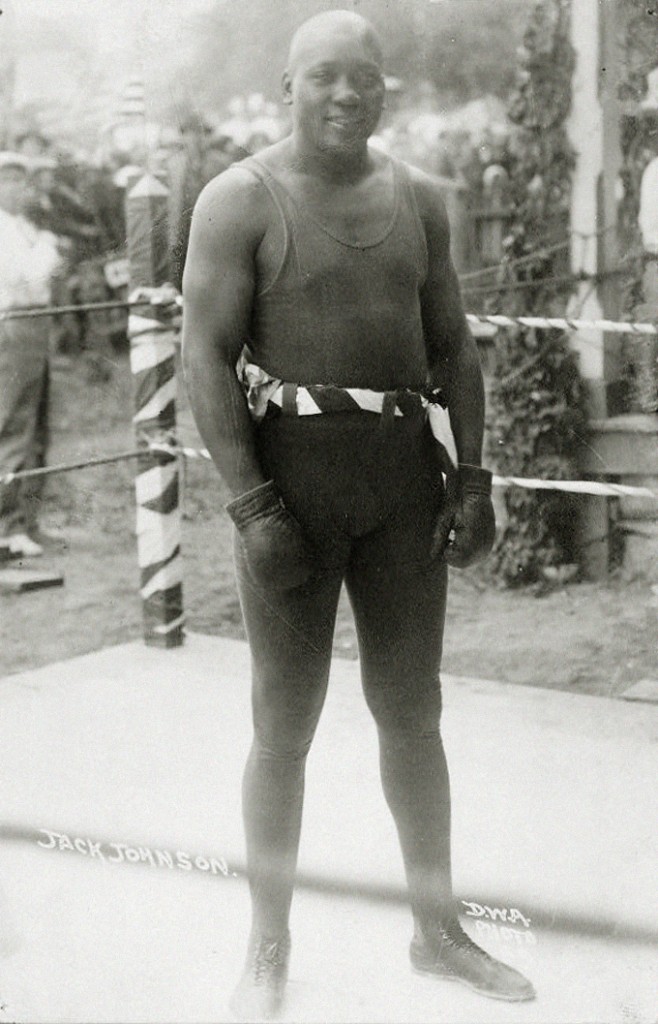

Aunque si bien cambian las costumbres y las manías, el ser humano sigue siendo el mismo. Un fenómeno semejante al de los tatuajes de cintas lo contó muy bien Mauro Entrialgo en una historieta de 1994, «Budamanía», publicada en el álbum El efecto solomillo de la Factoría de Ideas.

Trataba de un hombre que había coleccionado muñecos de dinosaurios toda su vida, una cosa molona, hasta que con el estreno de Jurasic Park ahora parecía bobo. «El sobrino de Spielberg», se lamentaba él. También era un tío que iba con el pelo largo, desaliñado y con perilla desde que le salió la barba, pero que con la llegada del grunge de pronto parecía un niñato apuntado a la última moda. Y en lo que nos ocupa, los tatuajes, contaba que se había tatuado el escudo de Batman, entonces un cómic que leían los pocos que leían cómics o la lejana en el tiempo y entrañable serie de televisión de los sesenta de los mamporros onomatopéyicos, el caso es que con el estreno de la película de Tim Burton en 1988, que hasta yo recuerdo toda Madrid empapelada con carteles del murciélago, se lo tuvo que tapar avergonzado con un parche.

Imagen: Mauro Entrialgo / Factoría de ideas.

Lo que enseña esta historieta para mí es idéntico. La peña que a principios de la década anterior se hiciera un tatuaje de una cinta de cassette no sé qué sentirá ahora cuando se pase por un mercadillo y vea que hay gorros, bolsos, camisetas y toallas con dibujos de cintas de cassette. De tener cogido por los huevos al mundo de las tendencias a pasar a ser equiparable a un caballero de mediana edad con una camiseta de la selección y unos pantalones pirata, media un abismo. También salió una vez en El País Semanal alguien hace la tira de años con un toro de Osborne tatuado, un actor o algo, y menos mal que he olvidado su nombre porque me gustaría preguntarle qué tal lo lleva ahora que el símbolo es tan popular y se agita en lo alto en reuniones tan elegantes e ilustradas.

Pero no hemos venido a hacer sangre. Lo que queremos es aprovechar estas paradojas del mundo moderno como excusa para recordar las cintas de cassette, un artilugio alrededor del cual giraba nuestra vida. No es una exageración.

De la cinta sabemos que vino al mundo a competir con el cartucho, un formato olvidado y del que cuentan los viejos del lugar que sonaba de putifa. El fin último del cartucho o la cinta era escuchar música en el coche. Cualquier venerable anciano de la generación Mirinda habrá ido de vacaciones a Torremolinos en coche escuchando música del momento, Los Amaya, Joan Baez… en cartucho. Los de Barrio Sésamo, en cambio, viajábamos con cintas y seguramente todos estemos de acuerdo en afirmar lo mismo: la probabilidad de que una cinta en un coche se jodiera es igual a uno.

Hay que tener en cuenta que tanto los equipos reproductores de nuestros temidos y potentes Talbot Horizon, 127 y compañía, como las propias cintas, eran una porquería. De hecho, si la cinta desplazó al cartucho fue porque era «más económica», que en términos capitalistas se traduce por más basura.

Encima, los reproductores se robaban que daba gusto. De ahí el frontal extraíble, tan publicitado, que estuvo precedido no poco tiempo de la radio entera extraíble. Cómo olvidar esa imagen de señores con bigote yendo a hacer sus cosas, saliendo de sus respectivos curros o de domingo con los sobrinos, con la radio del coche asida con la mano que ya parecía un apéndice inseparable. Faemino y Cansado lo llamaron El hombre Túporaqui.

El riesgo de no ir por la vida con la radio del coche en la mano era que te encontrases la luna rota con una piedra de granito o un ladrillo y que te hubieran robado la radio. O peor. A un vecino mío, como no pudieron sacársela de su Citröen CX, le destrozaron el cuadro de mandos con el destornillador, como en Instinto Básico con el picahielos, y luego se cagaron en el asiento del conductor dejando ahí el pino a la mayor gloria de Dios. El ciudadano español de entonces no aceptaba la derrota como un sueco democristiano, precisamente.

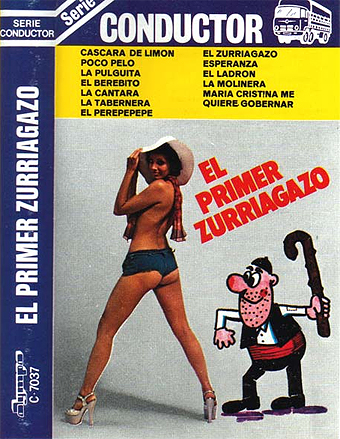

El caso es que el hecho de que los cassettes girasen en torno a los vehículos convirtió a las gasolineras en tiendas de música. Y que en las gasolineras se vendiera música a los camioneros y otras gentes de camisa desabotonada y anhelos de libertad motivados por una breve estancia en prisión por un delito que no había cometido, sirvió para que a esa música se la denominara «música de gasolinera». Pero este término es falaz. A las gasolineras me iba yo a comprar cintas de Judas Priest o los dos Keeper de Helloween, o Eskorbuto, Kortatu y La Polla Récords. También, por qué no, Triana y Medina Azahara, puesto que costaban 495 pesetas, que era un precio asumible para un niño. No como en la tienda de discos del barrio que te ponían una navaja al cuello solo para entrar.

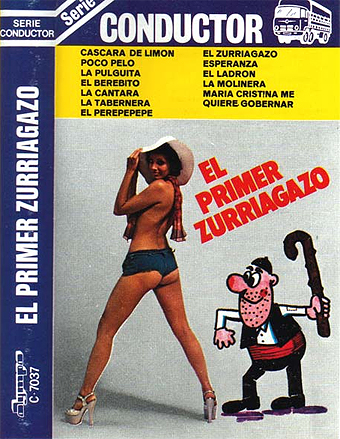

Imagen: Agneta Von Aisaider (CC).

Aunque a las masas del siglo XXI lo que les mola recordar de las gasolineras son las cassettes del Payo Juan Manuel y compañía. Son kitsch. Son España profunda y su cine de quinquis, algo de lo que gusta reírse el joven moderno de hoy siempre y cuando se halle, la España profunda y sus quinquis, muy lejos en el espacio y en el tiempo. Cuando un menda con tatuajes talegueros atraca a tu madre en el portal de tu casa con un cuchillo, el tatuaje taleguero, el expresidiario y sus tonadillas preferidas no son cosas que quieras abrazar en clave de pop al grito de «¡uaoh, cómo se nos va la olla, tíos!».

Con todo, cuando empezó a cachuflar esto de internet, todos nos volvimos majaretas con la página Caviar del Caspio. Era una recopilación de portadas y títulos de cintas de gasolinera inenarrable. Tuve la fortuna de conocer en su día al buen hombre que la creó, que trabaja alejado del mundanal ruido en una estación meteorológica y es un eslavófilo de pro, pero hoy, harto de tanta tontería, no ha querido brindarme sus palabras para este texto más por aburrimiento que por otra cosa. No se lo echaremos en cara. Pero no queda más remedio que reciclar una entrevista que le hice para Ruta 66 hace diez años.

La cosa comenzaba preguntándome yo si no articularía Sabino Arana su doctrina al contemplar su colección de musicassettes —era la época del Plan Ibarretxe— aunque él prefería denominar su tesoro «abisales flores de estercolero», para pasar a hablar de la creciente fiebre por las llamadas «cintas de gasolinera». Empezaba:

Sí que detecto cierta moda, pero, por definición, el punto de vista que defiendo ante la basura musical es marginal y minoritario. Sí que hay interés y proliferación, creciente además, de fenómenos basura, a mi juicio grasas saturadas, en términos asimilables por el mercado, pero me temo, con el debido respeto y sin ánimo de sentar cátedra, que es la propia industria del ocio la que los genera y alimenta con productos diseñados para satisfacer esa demanda.

Y a la hora de enumerar los reyes de la casssette hispana, decía:

Hubo una época en que escuchar el Payo Juan Manuel, aún enterrado y oculto para la marabunta, supuso una veta inagotable de tremebundas experiencias en cascada. No solo por sus ripios verduscos, que eran lo de menos; era sobre todo por su visión del mundo, su cosmogonía cafre. Me dejaba turulato. Pero luego vino el Pelos y los Marus ¡qué mullets, tíos! O Tony el Gitano, ¡qué arte de combinar chaqueta y pantalón! O Joan Josep cantando el «Himno de la petanca», o Dulce Vega y sus jadeos eróticos, o el mismísimo Leo Rubio, «el gabacho pitiminí», cantando a la construcción como si le fuera la vida en ello.

Los más blandos y comerciales Beatles se asimilarían a nuestros impertérritos Chunguitos y los más salvajes y peligrosos Rolling Stones devendrían en nuestros afilados, por las filomenas, Chichos; con el Jeros como mártir de la causa en contraposición al inexplicable y mefistofélico pacto del Jagger.

Para los Judas Priest, haciendo abstracción del heavy en su conjunto, pondría la Charanga del Tío Honorio, un experimento del gran Honorio Herrero nunca justamente valorado. Sería cambiar los pelos por la boina.

Dylan, cantautor eterno, sería Emilio el Moro. Espejo de generaciones y letrista extraviado de nuestra historia musical. El virtuosismo convulso de Hendrix a lomos de su Stratocaster, solo lo he avistado en Cecilio Serrano García «el ruiseñor verato», de Madrigal de la Vera, se entiende, al mando de su célebre Casiotone C-500 adaptado.

Y una biografía de un grupo gasolinero cualquiera, para hacernos idea, una composición de fondo:

Podría hablar del auge y caída de los Pillo’s Boys, de Tiétar, Cáceres. Durante sus buenos años una institución en la escena top-gasolineras meseteña. Comenzaron al tran tran, hacia 1992, en su pueblo rifando un jamón en medio de la actuación hasta llegar, en sus buenos tiempos, a alcanzar un caché de trescientas mil pelas por gala. Barra aparte. Junto con Cecilio, Toni y Susi, Antonio y Jesús, para los amigos, y Deme «el castellano», el dandi montaraz, han copado el circuito habitual de festejos mayores en la Extremadura rural contemporánea. Virguerías como el «Garabirubí», «Corazones peregrinos» o, mismamente, su ajustada revisión de «Paquito el Chocolatero», aunque un poco monocordes en su compás simple de teclado de primera generación y arropadas en una, en mi humilde opinión, restrictiva puesta en escena, han hecho las delicias de grandes y chicos en sus recordados bolos. Desgraciadamente para sus seguidores, el éxito se los comió y, por desavenencias artísticas y personales, recientemente pleitearon de malas formas. Hoy por hoy el ideólogo musical y estético de la pareja, el Pillo gordo para entendernos, mantiene el testigo y la marca de la casa en solitario, deleitando a la concurrencia con joyas del calibre de «Man robao el coche».

¿Y a qué huelen las cassettes?

Pero claro, todo esto, por muy gasolinera que fuese, serían cassettes originales. Alrededor de lo que giraba nuestra vida, al menos la vida de los que nunca nos habían quemado un camión los franceses, era de las cintas vírgenes. De hecho, llegó un momento en el que los LP traían un aviso mu serio mu serio que rezaba «Tape trading is killing music». Es decir, intercambiar cintas grabadas con discos, el pirateo de toda la vida de dios, iba a acabar con la música. Y así ha sido, como todo el mundo sabe, en España ya no hay festivales de música, cuando en los setenta y ochenta había decenas cada verano. Tampoco hay grupos, ni comercios con la música a todo trapo, ni niñatos en el metro con sus engendros sónicos a tope en el teléfono. La música ha muerto y como penitencia tenemos un músico por cada tres habitantes pidiéndonos que vayamos el viernes a verle rascar la guitarra o pinchar en no sé dónde.

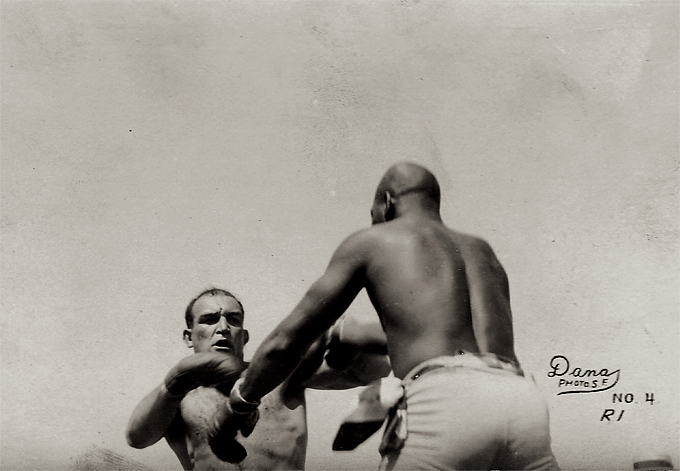

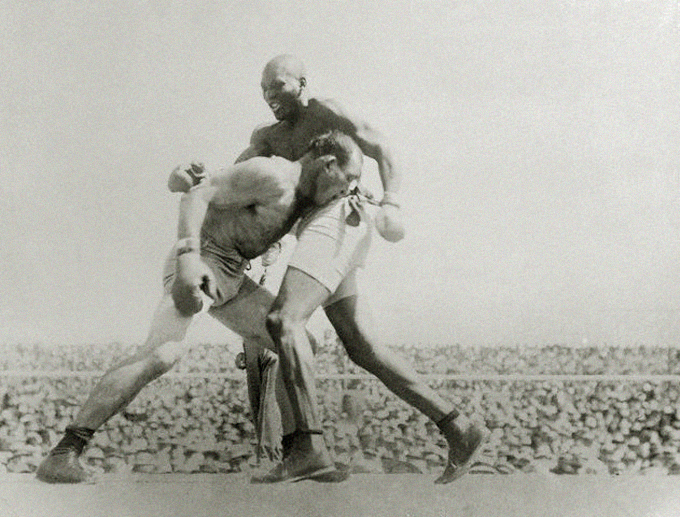

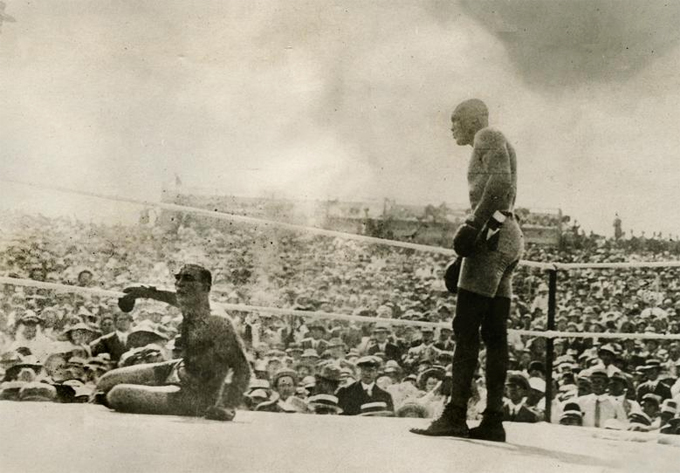

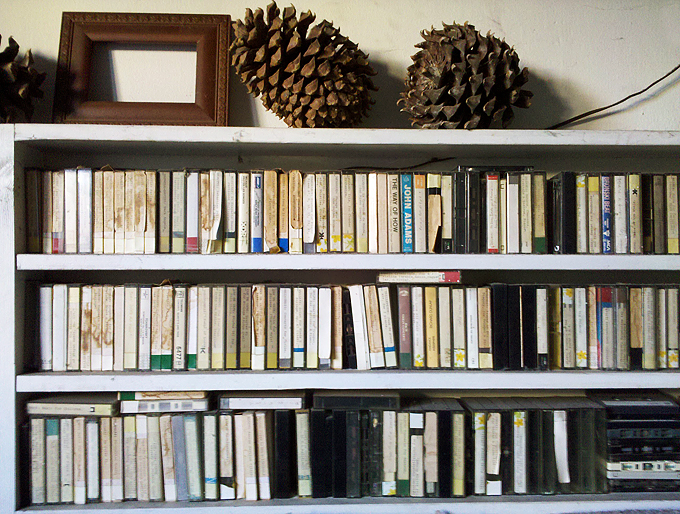

Fotografías: Happy Days Photos and Art (CC).

Y todo por culpa de las cintas. ¿Pero qué eran las dichosas cintas? Pues artilugios de plástico con una tira de óxido férrico, óxido de cromo… yo qué sé, un montón de cosas que vienen en la Wikipedia. Lo importante es ¿se podían comer? No. ¿Se podían oler? Sí. ¿A qué olían? Señores, en mi humilde opinión, olían a cacahuetes. A estas alturas de la vida ni me enorgullezco ni me avergüenzo de nada y digo las cosas como las pienso: a cacahuetes me olían. Y si les extraña huélanlas, por donde estaba la cintilla marrón, y me dicen. Las TDK preferiblemente.

En mis tiempos todo esto era campo e internet no existía pero era mejor

Aparte de para olerlas, las cintas servían fundamentalmente para grabar discos. A tu amigo le compraban un disco por navidades y tú te lo grababas de él. Simple. Cuanto más guais eran tus amigos, mejores cintas te podían grabar. Cuanto menos cerca estuvieses de la persona guay, menos calidad tendría tu cinta, pues perdía en cada grabación. ¿Entonces el tema de la cinta te empujaba a salir a la calle a hacer amigos y era un rollo mucho más saludable y auténtico que la fría internet? Podríamos decir que sí y luego masturbarnos mutuamente los que hemos nacido hace más de treinta años, pero no. Es que no tenía por qué ser así. Internet, tal y como la conocemos en cuestiones musicales, ya existía. ¿U os creéis que en el pasado éramos gilipollas, niñatos?

Lo que pasa es que era distinta. No había ordenadores ni circuitos. Cuando tú querías cambiar cintas con alguien, escribías una carta a otra persona que podría haberse anunciado en un medio, revista o fazine. Os enviabais listas de cintas y discos mutuamente, elegíais y os grababais. El proceso, llamadlo tiempo de descarga, tardaba de tres a seis semanas. Era lo único malo, pero teníamos de todo menos prisa.

Luego la navegación también existía. Cada programa de radio, fanzine, grupo o amigo del intercambio de cintas tenía un flyer con su dirección del que hacía miles de copias. Tú, en cada carta, metías todos los flyers que te habían llegado en otros intercambios, de modo que la función de ese papelucho tristemente fotocopiado con el nombre de «Luna negra de la noche con sangre de doncella derramada en el pecho desnudo a las cuatro de la mañana con menos diez grados» y su dirección debajo hacía la misma función que puede hacer hoy en día un banner. Cada día recibías más flyers desconocidos, de cada rincón del mundo y escribías y recibías más y más cartas con más y más cintas. ¿La bandeja de entrada llena de emails? ¿Muchas notificaciones de Facebook? ¿Menciones en Twitter? Todo eso es de pobres. La auténtica y verdadera alegría social es haber tenido el buzón de casa lleno de cartas y paquetitos cada mañana y cada tarde —mi cartero, como el de la película, pasaba dos veces al día—.

Pero ¿cómo? ¿que mandar cartas y paquetitos es caro y los emails ahora son gratis? No. Eso son chorradas y mentiras. Enviar paquetes antes también era gratis. Completamente gratis. Solo había que hacer una pequeña inversión inicial, como cuando das de alta tu conexión, y comprar una serie de sellos de diferentes valores. Ejemplo: diez de cien pesetas, veinte de cincuenta pesetas, otros tanto de veinte pelas, etc… Y luego, a la hora de enviar a tu amigo «Ano que sangra en la penumbra» un piratito de los Manowar que no tiene ni dios, hacías el paquete y rendías pleitesía a su majestad el rey Juan Carlos I.

¿Cómo que rendir pleitesía? Sí, igual que los periodistas independientes, lo enjabonabas. Pero en sentido literal. Cogías un pegamento de barra Print, le ponías una fina película de pegamento en la superficie al sello, en la cara de Juancar concretamente, y luego le decías a tu amigo que te los devolviera en su siguiente envío. Al recibirlos de vuelta, les pasabas un poquito de agua por encima y el matasellos se iba con suma facilidad. Ya solo había que dejarlos secar y vuelta a empezar. Así durante años. Ahora dime tú cómo enviar por email algo que pesa doscientos cincuenta gramos y que te salga gratis. Desgraciadamente, los nuevos sellos postales digitales, con códigos de barras y todo el copón, acabaron por hacer desaparecer estas prácticas por las que tanto cariño le teníamos al rey. Por pequeños detalles como este dicen que Felipe VI lo va a tener difícil.

Fotografía: Kevin Simpson (CC).

Así lográbamos acumular montones de cintas. Montañas. Y entonces empezaba el desarrollo del espíritu, te hacías tus propias portadas a mano. Todavía no he visto ninguna web que recopile portadas de cinta hechas a mano, a saber, portadas de los Maiden, de Metallica. Esos logotipos copiados con mucho sufrimiento. Ese Eddie que parecía Cobi. Un horror. El espanto. Tenebroso todo. Viendo creaciones de algunos familiares y amigos entraban ganas de gritar eso que dice Don Drapper en la primera de Mad Men: «¡¡¡Tenemos más intelectuales y artistas fracasados que el III Reich!!!»

Intercambiando, intercambiando, al final uno lograba reunir joyitas de difícil catalogación. Por citar una, mi favorita de todo lo que acumulé fue un grupo panameño que hacía ruido básicamente mezclado con fragmentos de películas porno sudamericanas o dobladas por actores latinos. Era una auténtica delicia. Pero ya ven, sexo y violencia, la programación diaria de cualquier televisión privada generalista. Mucho underground, pero teníamos un gusto de lo más vulgar. Al final los únicos excéntricos de verdad son los que se escuchan sinfonías del tirón del Mozart ese.

Por otro lado, las cassettes se podían escuchar tanto en casa como en el coche como en la calle en un artilugio llamado walkman. Sin querer extendernos en este particular, tan solo señalaremos que no se podía cambiar de canción con apretar un botón, como ahora, pero sinceramente yo creo que las cintas, pese a sus evidentes limitaciones técnicas, sonaban mejor que los mp3. A mí con los mp3 me ha pasado de pararme un momento en mitad de la calle y decirme que no me iba a engañar a mí mismo. Preguntarme: ¿me puedes explicar qué estás escuchando? Y contestarme: pues la batería, bajo y guitarra, la verdad, seamos honestos, parecen un ventilador de peli de cine negro en el medio oeste americano, y luego hay una voz y algún punteo que se intuye, que se siente más que se escucha. Y estamos hablando de mp3 de algún grupo de power pop, nada de ruidistas japoneses. Por eso mi opinión es que los mp3 sin padre ni madre que se descargan o te pasan suenan como el culo, francamente. Es lo que tiene la democracia digital, que los Allman Brothers suenen como los Cramps en el reproductor portátil y tú feliz porque es gratis. Algún día alguien se grabará golpeando con el glande sobre la mesa cantando por encima, nombrará el mp3 como Dead Kennedys y pasará totalmente desapercibido.

También, como detalle simpático, cabe señalar que para ahorrar pilas del walkman rebobinábamos las cintas con un bolígrafo Bic. Un fenómeno muy recordado. Es decir «walkman, cinta de cassette en el instituto» y que automáticamente alguien conteste «rebobinar con boli Bic». Asquerosa nostalgia pavloviana.

Pero bueno. Al final, todos hemos pasado por el aro del mp3 y si hay alguien escuchando cintas por ahí es que está en riesgo de exclusión social o es de un esnob que, sinceramente, lo que se merece es que le den dos hostias bien dadas. No obstante, una vez pasada la era, la putada fue ver qué hacía uno con tanta cinta que no servía para nada. Una idea que surcó internet en su momento fue hacer muebles. Pero con cajas de cinta y de cedé le hice yo una casita al gato y pasó de ella con el pasotismo aristocrático que solo los gatos saben tener.

En otros ámbitos, sin embargo, las cajas de las cintas fueron muy apreciadas para llevar de un lugar a otro dobladito el papel de plata de chinos de heroína sin terminar. Una pequeña revolución en la movilidad urbana. Momento en el cual algunas gentes de vanguardia, como decía al principio, decidieron tatuarse cassettes en la piel. Y así está el círculo.

Fotografía: Víctor Adrián (CC).