El fútbol internacional está en manos de un organismo donde la corrupción parece ser la norma y no la excepción. La FIFA está cada vez más definida por escándalos, sobornos, comisiones, tejemanejes y una monumental oposición a la evolución, al cambio, a la mejora tanto del deporte y sus normas como de la organización interna. La entidad se constituye como un supuesto organismo sin ánimo de lucro que agrupa a las federaciones de los distintos países y regiones del mundo, pero en realidad es el administrador único de un negocio multimillonario. Este organismo toma además decisiones que tienen un impacto potencial incalculable para países enteros, tanto para bien como para mal. Particularmente una: la sede de cada Mundial de fútbol, el evento global por excelencia. La FIFA tiene un monopolio natural sobre tal decisión: no puede haber, por definición, dos Mundiales. Ni dos organizadores del proceso de selección. El problema es que los clientes del fútbol mundial (al fin y al cabo, quienes generamos todo ese volumen de negocio) hemos otorgado el monopolio a un ente opaco que hace de su capa un sayo a la hora de decidir. El resultado lo vamos a estar pagando durante la próxima década, cuando menos. La pregunta es por qué, y si podemos hacer algo para cambiar las cosas, si no en el futuro cercano, sí más allá de la oscura frontera de 2022.

Las calles de muchas ciudades brasileñas llevan en pie de guerra desde hace meses. Las protestas tienen un origen complejo y múltiple; las causas abarcan desde la desigualdad más cruda (y en Brasil la desigualdad más cruda lo es mucho) hasta los fallos en los servicios públicos básicos. Pero no hay duda de que el gasto que está ocasionando la preparación del Mundial está entre ellas. A una parte importante de la población no le parece que tal estipendio valga la pena, como tampoco se lo pareció a muchos sudafricanos antes de 2010. Puede que no les falte razón. Por un lado, la comunidad académica no se acaba de poner de acuerdo con respecto a si el balance de este tipo de eventos tiende a ser positivo o negativo; la respuesta final se queda normalmente en una versión sofisticada del encogimiento de hombros sumado al «pues depende de cuánto tengas y de cómo lo hagas». Por otra parte, en un país tan sumamente desigual resulta cuando menos legítimo plantear la cuestión de si los beneficios van a llegar a toda la población, cuándo y cómo van a hacerlo. Más aún cuando el país ha decidido distribuir al máximo a lo largo y ancho de su territorio la localización de las sedes, de manera que ciudades medianas o pequeñas pueden encontrarse dentro de unos meses con un estadio desproporcionadamente grande con el que no sabrán demasiado bien qué hacer. Lo que en la jerga de la política económica se conoce como un «elefante blanco»: un proyecto megalómano con el que se consigue un gran impacto (real o ficticio) a corto plazo, pero cuya sostenibilidad y utilidad a largo es dudosa (¿les suena de algo?). El Mundial de 2014 corre el riesgo de ser un gigantesco elefante blanco en un país cuya prioridad máxima debería ser crear y fortalecer las capas medias del tejido social. Por si fuera poco, como bien explica Arturo Lezcano en su artículo, Brasil ha modificado aspectos de su ordenamiento legal para «beneficiar» la Copa del Mundo y a quienes con ella vienen. De nuevo, supongo que les suena de algo.

A pesar de todo ello, de las tres próximas sedes del Mundial, Brasil es la más razonable, o la menos absurda. Probablemente, en cuatro años estaremos discutiendo a qué clase de genio se le ocurrió ofrecer la organización del mayor escaparate mediático del mundo a Vladimir Putin y al grupo de oligarcas que le mantiene en el poder junto a un aparato estatal de, digamos, dudosa transparencia y legitimidad. Autoritarismo, homofobia, violación de derechos fundamentales, Segunda Guerra Fría y fútbol parece una combinación irresistible para que medios de todo el mundo se ensañen, no sin razón, con la FIFA en particular y con el fútbol mundial en general. De hecho, si no lo están haciendo ya es porque se encuentran demasiado ocupados informando sobre las mentadas protestas en Brasil y sobre todo cubriendo el escándalo mayúsculo que ha supuesto elegir Catar como sede para el Mundial de 2022.

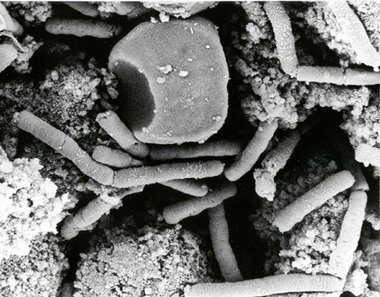

Como decía Jonathan Mahler en Bloomberg hace falta una manera muy peculiar de incompetencia para convertir en un evento que no sucederá hasta dentro de casi una década en un desastre de relaciones públicas hoy mismo. La FIFA lo ha conseguido al elegir un Estado obviamente autocrático y en mitad del desierto, de manera que los países participantes podrán escoger si jugar en un infierno de los Derechos Humanos a 40 grados a la sombra (el gobierno del país prometió estadios acondicionados y ecológicos, algo que en cualquier caso no parece ser demasiado factible) o hacer lo mismo en invierno, con temperaturas más aceptables pero a cambio de trastocar seriamente todo el calendario del fútbol europeo. Los estadios y demás infraestructuras de Catar, ecológicos o no, están siendo construidos por trabajadores que en muchos casos se encuentran en condiciones, digamos, dudosas. La normativa laboral del país otorga amplios poderes a los empleadores, llegando al punto de que los trabajadores pueden encontrarse en una situación de semiesclavitud, sin poder renunciar a su puesto. Hay incluso un caso de un futbolista europeo que se encuentra atrapado en Catar contra su voluntad, perdido en un agobiante laberinto legal. Y allá, justo allá es donde la FIFA decidió que iba a tener lugar el Mundial de 2022. Lo hizo como siempre: de una manera casi totalmente opaca, sin rendir cuentas ante nadie. Esta vez, además, con comisiones de por medio: el Sunday Times inglés destapó toda una trama de sobornos destinada a poner al petroestado al frente de la carrera.

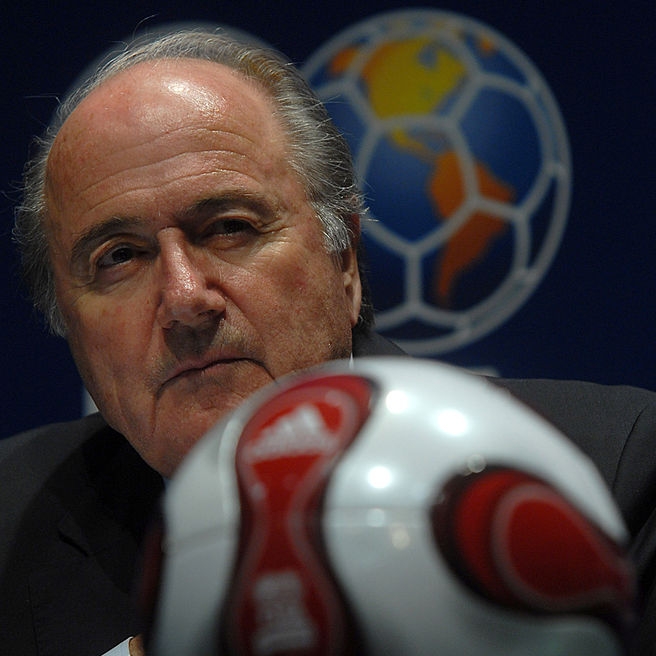

No es la primera vez que la FIFA se ve envuelta en un escándalo del estilo. El anterior presidente, Joao Havelange, y buena parte de su equipo ya se vieron inmersos en un escándalo, incluyendo empresa-pantalla y todo: ocho años de comisiones ininterrumpidas a la plana mayor de la organización para manejar los derechos audiovisuales ligados a la misma. Escándalo ante el que no reaccionó hasta diez años después. La «clase de genio» que ha supervisado todas estas y otras decisiones es Joseph «Sepp» Blatter. El presidente de la FIFA lo es desde que Havelange renunció a finales de los noventa, y su presencia no solo no ha mejorado la imagen y la calidad (digámoslo así) del organismo, sino que probablemente ha conseguido que ambas empeoren seriamente.

Es por ello que la presión sobre la FIFA se ha venido incrementando año tras año desde que se destapó el escándalo de las comisiones. Los dos grandes periódicos europeos de origen británico, The Economist y Financial Times, llevan una buena tira de artículos, columnas y editoriales denunciando la corrupción y clamando por un cambio en la FIFA. A ello se han sumado muchos otros medios. Blatter y sus acólitos prometen reformas «internas», piden que les «dejen trabajar», montan comités éticos, de gobernanza, etcétera. Pretenden así vender una imagen de mejora. Pero a estas alturas pocos se la creen. Es fácil ver la trampa: la FIFA no tiene incentivo alguno para cambiar si nadie le obliga desde fuera, e intentan aplazar al máximo ese momento prometiendo al resto del mundo que de verdad, que lo prometen, que esta vez sí que sí que sí, van a ponerse a estudiar y a sacarse todas para no ir a septiembre.

Lógicamente, quienes no tragan con tal argumento piden la cabeza de Blatter, de Michel Platini (al frente de la UEFA, y votando a favor de Catar como sede mundialista en contra de los intereses de los países a los que se supone que representa) y de toda la cúpula de la burocracia del fútbol mundial. Esta condición es probablemente necesaria, mas no suficiente, para lograr un cambio. Pensar lo contrario es lo que yo llamaría la «ilusión de la casta»: igual que Podemos parece pensar que basta con cambiar las caras para que «los de abajo» (sea lo que sea eso) puedan vencer a «los de arriba», ocupar su puesto y de alguna manera convertirse en los buenos. El error está en pensar que hay personas que son y se comportan de una manera determinada u otra independientemente de los incentivos existentes. Al contrario: las personas, todos nosotros, respondemos a las estructuras institucionales que nos rodean, a las oportunidades que tenemos a nuestro alcance y las estrategias que podemos seguir. Si a muchos de nosotros, a la mayoría incluso, nos dejasen al mando de un monopolio descontrolado nos resultaría difícil no aprovecharnos de la situación. Más aún: si sabemos de antemano que estar al frente de la FIFA significa entrar dentro de un sistema podrido, ya existiría un sesgo claro de qué clase de personas y con qué intenciones intentan llegar a tal puesto. En cuatro palabras: la FIFA necesita supervisión.

¿Quién se encarga, pues, de controlar a la FIFA? Un principio básico de los monopolios naturales como este es que deben rendir cuentas de alguna manera ante sus clientes porque si no pueden disponer de la organización del mercado a placer. No solo marcando precios, sino, como es el caso, decidiendo de manera casi absoluta las condiciones en las que se desarrolla una determinada actividad y repartiéndose las rentas devengadas. La FIFA está radicada en Zúrich, y no es por casualidad. La ley suiza es considerablemente laxa con la corrupción en agencias privadas, particularmente en aquellas sin ánimo de lucro (así figura registrada la FIFA). De hecho, los cambios legales recientes que el país ha venido haciendo para incrementar el control público sobre los sobornos en el ámbito privado son, en gran medida, producto de la presión interna y externa sobre el Gobierno para atar en corto a la FIFA.

Pero Suiza es un país soberano, y como tal tiene pocos motivos de peso para atender las demandas de mayor control sobre un organismo cuyo rol es, de hecho, internacional. En ese sentido, descargar en Suiza toda la responsabilidad de poner en orden la casa del fútbol parece excesivo. O, mejor dicho, un camino no totalmente esperanzador. Resulta necesario reformar de arriba abajo el modo de funcionamiento de la FIFA, de manera que su buen funcionamiento no dependa completamente de la legislación del país en que se encuentra. El aspecto en que se suelen centrar la mayoría de las propuestas que llevan circulando desde hace un tiempo es el de cómo elegir la sede de cada Mundial, habida cuenta de que el proceso actual consiste en el tráfico opaco de influencias (Lezcano, en su texto, destaca que nadie nunca vio el dosier de la «candidatura» de Brasil, y del caso de Catar mejor ni hablamos). Hacer transparente la selección eliminaría una buena parte de los incentivos para la corrupción de la dirección de la FIFA. Las opciones no son pocas. Desde un concurso con jueces independientes y requerimientos de sostenibilidad económica (que, como vemos en el caso de los Juegos Olímpicos, está lejos de ser ideal) hasta un mecanismo en el cual el ganador de un año hospeda el Mundial al año siguiente, con opción a renuncia. Cualquier alternativa supondrá una mejora a lo que parece ser de facto una subasta de sobornos.

Pero esta reforma dista de ser suficiente, a pesar de que resulte necesaria. Hace falta modificar radicalmente la gestión de derechos audiovisuales, así como cambiar la manera de elegir a la cúpula. ¿Cómo forzar a la FIFA a cambiar? Esa es la última pregunta del razonamiento, donde todo empieza y acaba. La verdad es que la única manera de conseguirlo es mediante la presión directa e indirecta, constante y decidida, de sus clientes y de aquellos a quienes representa. Sí, cada vez se alzan más voces que piden reforma, pero no basta. Debemos continuar. Y debemos también aceptar la triste contradicción en la que todos los que disfrutamos de los Mundiales nos encontramos: no podemos dejar de seguir, disfrutar y sufrir con el fútbol, pero al hacerlo no debemos dejar de criticar la actitud de un organismo que, entre otras lindezas, hasta hace poco ni siquiera permitía a las mujeres ser parte de sus órganos directivos.

Es la tragedia de los monopolios. Que uno, si se sale, no sabe a dónde mirar.