Proceso de escaneado de un libro para su conversión en archivo digital. Foto: John Blyberg (DP).

Las nuevas tecnologías cambian tu vida menos de lo que crees, y más de lo que crees.

El filósofo ateniense Sócrates detestaba los libros. Estaba convencido de que los libros destruirían el mundo, condenando a la humanidad a las tinieblas de la ignorancia. Sócrates solo confiaba en la oralidad, en la transmisión de los conocimientos de sabio a sabio, porque permitiendo que cualquiera escribiera un libro y que cualquiera pudiera leerlo, no podíamos estar seguros de nada. Además, cada vez habría más libros, y sería imposible abarcarlos todos o, al menos, separar el grano de la paja. Lo correcto se mezclaría con lo incorrecto, lo veraz con lo falso, lo sublime con lo indigno.

Probablemente Sócrates constituye el primer caso célebre de advertencia contra la «infoxicación», lo cual no deja de ser irónico porque Sócrates vivió dos mil cuatricientos años antes del nacimiento de la imprenta de Gutenberg y más de dos mil ochocientos años antes del nacimiento de internet, cuando se estableció Arpanet, la primera conexión entre ordenadores. Afortunadamente, su discípulo Platón no mantenía una visión tan agorera de la cultura escrita, y por eso hoy en día podemos leer lo que pensaba Sócrates: porque Platón lo dejó escrito así en Fedro: «Una vez que algo se escribe, la composición, sea esta la que fuere, empieza a moverse por todas partes, cayendo en las manos no solo de aquellos que la comprenden, sino de igual manera en la de aquellos que nada tienen que ver con ellas; el escrito no sabe cómo dirigirse a la gente adecuada y no dirigirse a la equivocada».

Sócrates, pues, sostenía que el verdadero conocimiento era aquel que se grababa en la memoria y procedía de la oralidad, no al que podíamos acceder mediante otras plataformas. Más tarde, tras el nacimiento de la imprenta de Gutenberg, muchos escritores se sientieron abrumados ante la posibilidad de que pudieran leerles tantas personas desconocidas, como si de repente hubieran abierto un blog en WordPress: Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver, por ejemplo, dijo en 1711 que «una copia de unos versos que se conserva en un aparador y solo se muestra a unos pocos amigos es como una virgen deseada y admirada; pero cuando se imprime y se publica, es como una prostituta cualquiera, cuyo cuerpo puede comprarse por media corona».

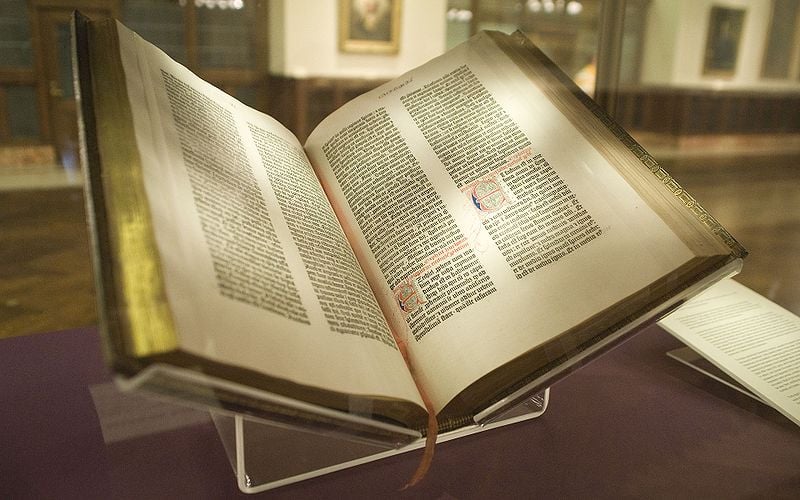

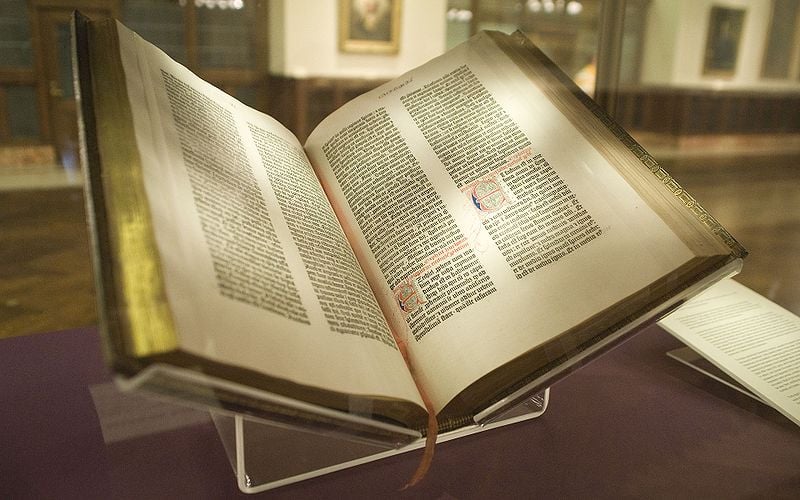

La copia en masa de libros no fue el único problema, sino también de una producción de nuevos libros que habría producido un profundo vértigo en Sócrates: tal y como señalan Lucien Febvre y Henri-Jean Martin en La aparición del libro, en los primeros cincuenta años que siguieron a Gutenberg, se publicaron veinte millones de libros, más que todos los libros copiados por los amanuenses europeos durante el milenio anterior. Cuando Johann Fust, antiguo socio de Gutenberg, viajó a París a vender copias de la Biblia, los libreros no tardaron en denunciarlo a la policía: «tal reserva de libros en posesión de un solo hombre solo podía haber sido conseguida con ayuda del propio diablo». Como sucede en internet, en general, o en Wikipedia, en particular, algunos críticos de Gutenberg también señalaron que los errores que se imprimían llegaban más rápido a los lectores, lo que condujo a que se multara a los impresores de la llamada «Biblia maldita» de 1631, pues omitía la palabra «no» del séptimo mandamiento («No cometerás adulterio»). Una desventaja que hoy nos resulta mínima si tenemos en cuenta las ventajas de la producción y copia masiva de textos: los libros ya no servían exclusivamente para conservar el saber, como preservado en ámbar, sino para reunir, comparar, analizar y divulgar información nueva.

¿Cómo sabemos que no estamos reproduciendo los miedos de Platón o los de los luditas que rechazaban la imprenta? ¿Cómo sabemos que hogaño sí y antaño no? La respuesta es que no lo sabemos, y que los ejercicios de prospección tecnológica nunca han sido demasiado atinados. Durante miles de años, los agoreros tecnológicos se han equivocado. ¿Por qué deberían acertar ahora? Después de todo, Platón también se quejó de esta guisa de los adolescentes: «Los hijos son ahora tiranos… ya no se ponen de pie cuando entra un anciano en la habitación. Contradicen a sus padres, charlan ante las visitas, engullen golosinas en la mesa, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros». Platón creía que se estaban perdiendo los valores, exactamente como ahora. Exactamente como siempre. Porque contemplar con nostalgia el pasado siempre nos ha reconfortado, como sugiere una nueva investigación llevada a cabo por la Universidad de Southhampton y publicada en la revista Personality and Social Psychology Bulletin.

Los libros, pues, fueron como internet, la imprenta fue como internet, la radio fue como internet, el teléfono fue como internet. Todas esas tecnologías fueron como internet tanto en los cambios sociales que produjeron como en los miedos y esperanzas que suscitaron. Solo conoceremos todas las ramificaciones sociales que producirá internet cuando ya se hayan producido, cuando seguramente estemos comparando internet con una nueva tecnología que todavía está por llegar.

La Biblia de Gutenberg. Biblioteca pública de Nueva York . Foto: Kevin Eng (CC)

Lo que subyace en realidad en todas estas consideraciones apocalípticas es el miedo al cambio, que en los luditas se traduce en desconfianza frente a cualquier avance científico o tecnológico. Según el estudio de Capgemini, llevado a cabo en dieciséis países a fin de medir los hábitos de compra por internet, el 23% de los españoles se declara tecnófobo. Así pues, el temor hacia la tecnología en general y a las TIC en particular es transversal, afecta tanto a personas de a pie como a intelectuales, desde Sócrates a los actuales (y excelentemente documentados) Nicholas Carr (Superficiales) o Evgeny Morozov (El desengaño de Internet) o Robert Levine (Parásitos). Todos somos vulnerables a la ceguera prospectiva sobre el futuro e incluso al llamado «síndrome de Frankenstein», aunque seamos expertos en nuestro campo, tal y como evidencian las palabras de Lord Kelvin en 1900 («Ahora no hay nada nuevo que descubrir en física. Todo lo que queda son mediciones cada vez más precisas»), el físico austríaco Ernst Mach en 1913 («Puedo aceptar la teoría de la relatividad tan poco como acepto la existencia de átomos y de otros dogmas por el estilo») o el biólogo J. B. S. Haldane, que veinte años antes de que Watson y Crick describieran la estructura del ADN sentenció en su libro The Philosophy of Biology que era «inconcebible» que la herencia se transmitiera a través de una molécula.

En el otro lado de la balanza se encuentran los tecnoptimistas, pero tampoco estos tienen un índice elevado de acierto en sus entusiastas utopías. Porque tampoco ellos son capaces de evaluar las consecuencias a medio o largo plazo de la implantación de nuevas tecnologías. Si acaso, a favor de ellos, podemos admitir que las nuevas tecnologías acostumbran a mejorar el estilo de vida de la gente, en vez de empeorarlo, lo que les brindaría la razón en parte. Y que las reacciones negativas frente a cualquier progreso suelen presentar idéntico lustre, tal y como señalaba Adam Smith: «Rara vez pasan cinco años sin que se publique un libro o panfleto que pretenda demostrar que la riqueza de la nación está decayendo rápidamente, que el número de habitantes del país está disminuyendo, la agricultura está siendo abandonada, la manufactura va en decadencia y el comercio está deshecho». Con todo, también los futuristas deben ser puestos en su sitio a fin de que un exceso de confianza derive en una política irresponsable. Desde la tira cómica xkcd tratan de equilibrar las cosas ridiculizando los tópicos esgrimidos tanto por los defensores de las nuevas tecnologías como por sus detractores proponiendo una serie de preguntas con sus categóricas respuestas. Algunas de estas preguntas son: ¿Nos convertirá en genios? ¿Nos convertirá en tontos? ¿Destruirá industrias enteras? ¿Nos hará más empáticos? ¿Acabará con el arte? ¿Traerá la paz mundial? ¿Provocará la alineación generalizada creando un mundo de experiencias vacías? Las respuestas, por orden, son: No, no, sí, no, no, no, ya estábamos alienados.

En resumidas cuentas, que una nueva tecnología cambia la vida mucho más de lo que creen algunos, pero también mucho menos de lo que creen otros. En aras de reajustar nuestros propios prejuicios, ya procedan de uno u otro extremo del fiel de la balanza, analicemos el impacto que tuvieron a lo largo de la historia los siguientes saltos cuánticos en el ámbito de las comunicaciones.

¡Peligro! ¡El tren os asfixiará!

La gente estaba habituada a desplazarse a la velocidad media que desarrollaban sus piernas o los caballos (que era también el ritmo de las comunicaciones epistolares), de modo que muchos no estaban preparados para asimilar un nuevo medio de transporte como la locomotora, capaz de viajar a una velocidad que hoy en día, sin embargo, nos parecería insoportablemente lenta.

En 1830, por ejemplo, publicaciones como Quartely Review advertían: «¡Qué puede ser más absurdo y ridículo que la perspectiva de que las locomotoras viajen dos veces más rápido que las diligencias!» En el mismo año, Dionysus Lardner, profesor de filosofía natural y astronomía del Colegio Universitario de Londres, escribió: «Viajar en ferrocarril a velocidad elevada no es posible porque los pasajeros, incapaces de respirar, morirían de asfixia». Quién sabe qué clase de advertencia habría escrito Lardner de conocer los trenes más rápidos de 2013, como el chino CRH380A (482 km/h), el alemán Transrapid TR-09 (449 km/h) o el japonés Shinkansen (442 km/h).

Una locomotora de vapor. Foto: Arpingstone (DP)

¡Alerta! ¡El caballo es mejor que el motor!

Los motores de combustión interna generaron desprecio y miedo a partes iguales, a pesar de que agilizaron enormemente las comunicaciones. En 1903, por ejemplo, el empresario norteamericano Chayncey Depew lo despreciaba alegremente, arguyendo que nunca sería mejor que el caballo o la calesa. Y en 1876, un congresista de los Estados Unidos reaccionaba ante el invento como hoy lo haríamos frente a una planta nuclear, según leemos en el libro Historias de la ciencia sin los trozos aburridos de Ian Crofton: «El descubrimiento de que tratamos implica fuerzas de una naturaleza peligrosa para que encaje en ninguno de nuestros conceptos habituales».

Irónicamente, a pesar de que hoy en día los vehículos a motor suponen un problema medioambiental, en su día constituyeron la solución eficaz a otro problema medioambiental tanto o más preocupante: el que originaban los caballos. El transporte equino consumía tanto combustible que provocó una estrepitosa subida de precios de los alimentos, causando escasez. Además, producía una preocupante contaminación en forma de excrementos (cada caballo diez kilos al día), volvía insalubres las calles y emitía metano, un potente gas de efecto invernadero. El ruido del tráfico equino también era ensordecedor a causa de las ruedas de hierro de los carros y las herraduras de los propios caballos, hasta el punto de que se prohibió su paso por las calles que rodeaban los hospitales. Y es que a principios del siglo XX, solo en la ciudad de Nueva York, trabajaban unos doscientos mil caballos, uno por cada diecisiete personas, lo que se traducía en embotellamientos de órdago, tal y como lo explican Steven D. Levitt y Stephen J. Dubner en su libro Superfreakonomics: «Los carros tirados por caballos atascaban terriblemente las calles, y cuando un caballo desfallecía, se le solía matar allí mismo. Esto causaba más retrasos». Además, los accidentes de tráfico equino eran más frecuentes: uno de cada diecisiete mil neoyorquinos fallecía de resultas de los mismos frente a los uno de cada treinta mil registrados por accidentes de coche en 2007.

¡Alarma! El telégrafo nos encerrará en casa

El historiador Tom Standage ha documentado que los efectos de la invención y difusión del telégrafo en la vida social del siglo XIX fueron similares a las que ha producido internet, hasta el punto de que ha bautizado el telégrafo como el internet victoriano. En cuanto se telegrafió la cita bíblica «What hath God wrought» por parte de Samuel Finley Breese Morse el 24 de mayo de 1844, desde la Corte Suprema de los Estados Unidos en Washington D.C. a su asistente, Alfred Vail, en Baltimore, Maryland, supimos que el espacio y el tiempo habían quedado suprimidos para siempre. Aquellas palabras habían viajado casi instantáneamente, dejando obsoleto el correo a caballo.

Las relaciones sentimentales florecieron a través del telégrafo tal y como lo hacen hoy en día a través de Badoo o Meetic, aparecieron nuevos vocablos asociados a esta clase de comunicación, las costumbres cambiaron, los negocios se agilizaron. Muchos, no obstante, creyeron que ya no encontraríamos ningún incentivo para salir de casa.

¡Atención! ¡La radio no tiene futuro!

El primer sistema práctico de comunicación mediante ondas de radio fue diseñado por Guillermo Marconi, emitiendo por primera vez una onda transatlántica en 1901 (aunque en realidad el invento fuera vilmente robado a Nikola Tesla). Las ondas hercianas son invisibles al ojo humano, pueden desplazarse a la velocidad de la luz hasta distancias enormes, incluso fuera de nuestro planeta. Sin embargo, el físico y matemático británico Lord Kelvin (1824-1907) afirmó: «La radio no tiene futuro».

Tal vez por miedo a que sus empleos quedaran obsoletos, los editores de la prensa escrita defenestraron la radio a poco que esta fue desarrollando todo su potencial, tal y como explica Gwyneth L. Jackaway en Media at War: Radio´s Challenge to the Newspaper: «Nos alertaron de que el periodismo radiofónico ponía en peligro los ideales periodísticos de objetividad, los ideales sociales del servicio público, los ideales capitalistas de los derechos de propiedad y las ideas políticas de democracia. Así pues, para defender sus propios intereses, invocaban los intereses de la nación».

Las críticas que recibió la radio de entonces se asemejan a las que hoy se vierten sobre los medios digitales, sobre todo los blogs: que la radio no disponía de suficientes periodistas para mantener los estándares de calidad de la prensa escrita, que estaba afectando negativamente a las ventas de periódicos, y que violaba la ley de propiedad intelectual.

¡Cuidado! ¡El teléfono solo es un juguete!

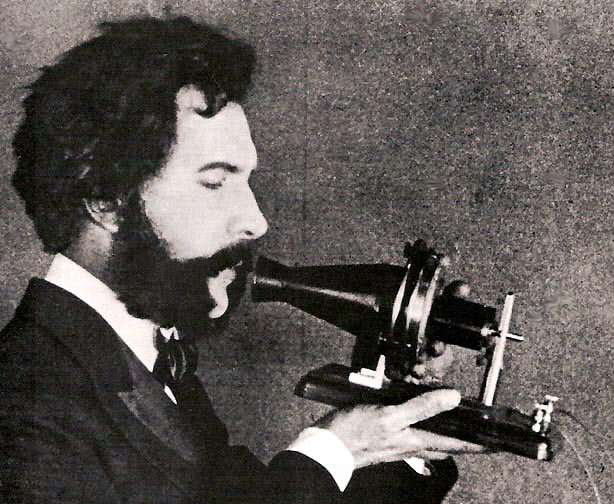

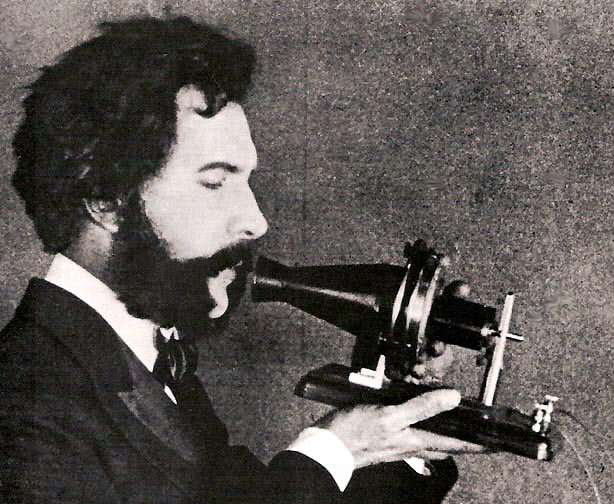

Como ese juego infantil que se lleva a cabo con dos vasos de plásticos y un hilo, así de insustancial e inútil consideraba el invento del teléfono por parte de Alexander Graham Bell (con permiso de Meucci) en 1876 precisamente el suegro de Bell, Gardiner Greene Hubbard. Un simple juguete para niños para el que no habría mercado, también es lo que señaló el presidente Rutherford B. Hayes. Un poco antes, en 1865, se podía leer lo siguiente en un editorial del Boston Post: «La gente informada y conocedora sabe que es imposible la transmisión de la voz usando cables, y, de ser posible, eso no tendría ningún valor práctico».

Cuesta imaginar que el teléfono se considerara un juguete con el antecedente del telégrafo, pero la memoria histórica de las innovaciones tecnológicas siempre es a muy corto plazo. Tal y como hoy en día muchos se preocupan de que el smartphone interrumpa nuestras actividades diarias, la difusión del teléfono hizo lo propio. Un teléfono sonando en cualquier momento obligaba al habitante de cualquier casa a interrumpir su vida doméstica para hablar con otra persona. El teléfono, pues, se consideró un perturbador de la paz del hogar.

Al igual que ha sucedido con los blogs o los contenidos digitales en general, muchos pensaron que el teléfono propiciaría las conversaciones irreflexivas y banales, pues los interlocutores no tenían tanto tiempo para meditar sobre lo que decir o cómo decirlo, a diferencia de lo que ocurre a través de la comunicación epistolar. De hecho, tal vez intuyendo que el teléfono podría destronar el correo, en un memorando interno de Wester Union fechado en 1876 podemos leer: «El llamado teléfono tiene demasiadas limitaciones para considerarlo seriamente un medio de comunicación. No posee ningún valor para nosotros».

Un actor utilizando un modelo original del teléfono de Alexander Graham Bell en una película de cine mudo. Foto: Dominio público.

Según Nicholas A. Christakis y James H. Fowler en su libro Conectados, antes del teléfono era habitual que se visitara a los amigos sin avisar previamente, pero el teléfono iba a acabar con esa costumbre tradicional. Los operadores también se consideraban una amenaza, porque podrían quedarse escuchando las conversaciones privadas, como hackers actuales, como los dueños de las redes sociales, como la NSA. El teléfono afectaría a los ritos de cortejo, y conduciría a contactos sexuales inapropiados. Y el sociólogo Charles Horton Cooley, en 1912, señaló lo siguiente al referirse al teléfono, tal y como si analizara Facebook: «En nuestra vida, la intimidad del barrio se ha roto como resultado del crecimiento de una intrincada malla de contactos más amplios, que nos convierte en desconocidos a los ojos de personas que viven en la misma casa […] disminuyendo nuestra comunión económica y espiritual con nuestros vecinos».

A pesar de todo, lo que hizo el teléfono, al igual que otras tecnologías de la comunicación, fue fortalecer los vínculos locales, más que debilitarlos: la mayoría de las llamadas que se efectuaban antes, y las de ahora, abarcan un radio medio de ocho kilómetros, tal y como señalaría un defensor acérrimo del teléfono en 1911: H. N. Casson en The social value of the telephone: «El teléfono nos ha permitido ser más sociales y cooperativos. Ha abolido literalmente el aislamiento de la familia separada».

¡Ojo! La cámara fotográfica nos robará la privacidad

Al igual que había sucedido con el teléfono, en 1888 se produjo un serio debate sobre la intimidad como derecho legal en Estados Unidos tras la presentación de la primera cámara de «instantáneas» portátil con forma de caja por parte de Kodak. La oportunidad de transportar la cámara por la calle, lejos de los estudios de fotografía, con la posibilidad de publicar cualquier imagen en los periódicos ilustrados de la época, que sóoo en Estados Unidos se contaban por cientos, hizo reaccionar a medios como el New York Times como si estuvieran fiscalizando el uso de la cámara de un smartphone o la publicación global de Instagram, informando el 18 de agosto de 1899 que «diabólicos seguidores de Kodak» acosaban a las damas de Newport: «A lo largo de toda la avenida, las mujeres no dejan de toparse cara a cara con una Kodak que las fotografía».

De hecho, cualquier tecnología que podemos encontrar hoy en un smartphone fue, el día en que se inventó, objeto de furibundas críticas y mensajes fatídicos sobre la supresión de nuestra intimidad, tal y como explica Alan F. Westin en su obra de 1967 Privacy and freedom, que el experto en telecmunicaciones Jeff Jarvis glosa así en Partes públicas: «Cita, por ejemplo, la aparición del micrófono en la década de 1870, el teléfono en la década de 1880, y la grabadora y la cámara en la década de 1890, todos ellos susceptibles de ser utilizados por el gobierno o la prensa para espiar a los ciudadanos».

¡Prohibido! ¡El cine es malo (y el sonoro es inútil)!

Desde siempre, el cine se ha considerado una plataforma cualitativamente inferior a la literatura para todo lo bueno, aunque más eficaz para lo malo. Es decir, que el cine no puede alcanzar la sofisticación narrativa de la literatura, ni puede inventar mundos y psiques tan complejos, pero es capaz de persuadir a la gente para que haga cosas que no quiere hacer (publicidad) o no debe hacer (imitar a asesinos). Es raro escuchar que los libros son capaces de manipular la mente del lector tanto (o tan poco) como lo hace el cine, a pesar de que no hay evidencia científica sólida que indique que el cine (o la literatura) induzca comportamientos que puedan ser activados por otras influencias ajenas a lo catódico.

Desde su nacimiento, pues, el cine ha sido crucificado, incluso por su propio inventor, Louis Lumière (1864-1948): «Mi invento podrá ser disfrutado como curiosidad científica […] Pero comercialmente no tiene el más mínimo interés». El cine sonoro aún corría peor suerte, según el inventor Thomas Edison: «Creo que el cine sonoro jamás tendrá éxito. Los espectadores nunca se mostrarán entusiasmados por el hecho de que se incorporen voces». Y Harry Warner, de la Warner Bros., exclamó en 1927: «¡Quién demonios quiere escuchar a unos actores que hablan!».

¡Stop! ¡La televisión es la caja tonta!

Al igual que sucedió con la radio, los editores de periódicos y los periodistas de la prensa escrita enseguida catalogaron la televisión de medio de comunicación de mala calidad. Tal y como recuerda Jeff Jarvis en Partes privadas: «Los editores llamaron «parásitos» a los periodistas televisivos e intentaron impedirles el acceso a la sala de prensa de la Casa Blanca». Irónicamente, uno de sus primeros críticos de la televisión fue el pionero de la radio Lee de Forest: «Aunque en teoría y técnicamente la televisión puede ser factible, comercial y económicamente la considero una imposibilidad, un desarrollo en el que debemos desperdiciar poco tiempo soñando».

En consecuencia, la televisión enseguida se convirtió en la caja tonta, aunque Steven Johnson, autor de Cultura basura, cerebros privilegiados, presente la teoría de que gracias a la dieta mediática en general, y a la televisión en particular, el cociente intelectual de las personas no ha dejado de incrementarse.

Tampoco la televisión por satélite, y en general cualquier comunicación a través de ese medio, suscitó demasiado entusiasmo en Tunis Augustus Macdonough Craven (1893-1972), comisionado de la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense: «No hay prácticamente ninguna posibilidad de que los satélites en el espacio se utilicen para proporcionar un mejor teléfono, telégrafo, televisión, radio o servicio de comunicaciones dentro de Estados Unidos».

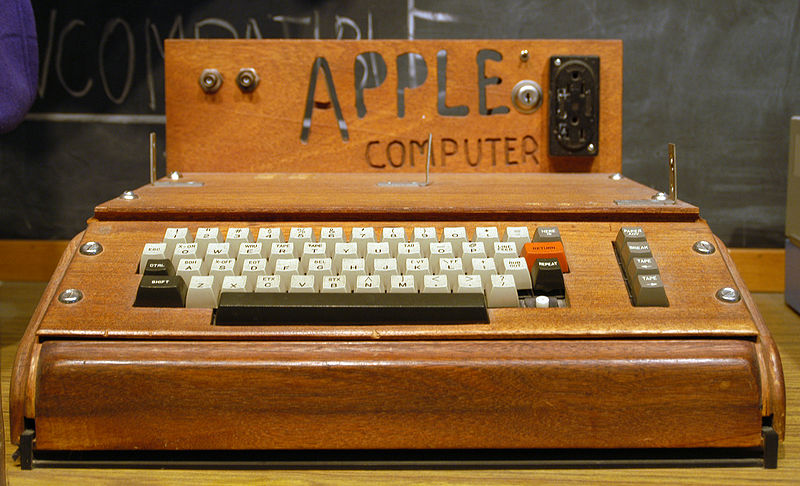

¡Alarma! ¡El ordenador no sirve para nada!

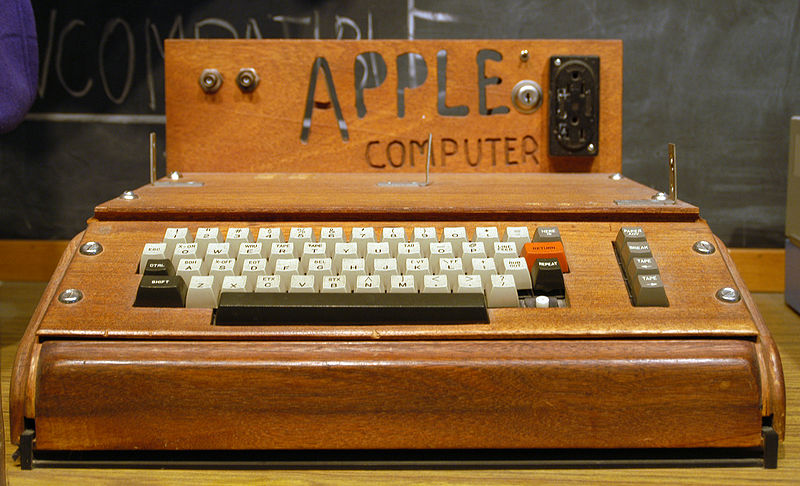

Actualmente hay octogenarios que no dudan en afirmar que los ordenadores no sirven para nada (no digamos ya los smartphones o las tablets), y no resulta tan extraño que en 1842 el astrónomo y matemático inglés George Biddell despreciara la máquina analítica de Charles Babbage con un «No sirve para nada». Sin embargo, en 1943 también encontramos declaraciones de similar calado procedentes de nada menos que el presidente de IBM Thomas John Watson: «Creo que existe mercado para unos cinco ordenadores en todo el mundo». Bill Gates llegó a declarar que «Nunca vamos a hacer un sistema operativo de 32 bits» y que «640 Kb deberían ser suficientes para cualquiera». Y en una año tan reciente como 1977, el cofundador de Digital Equipment Corporation Ken Olsen afirmó: «No hay razón alguna para que alguien pueda tener una computadora en el hogar». Es perfectamente lógico pensar así cuando la revista Popular Mechanics, en 1949, publicaba ideas como «Los ordenadores del futuro podrán llegar a pesar poco más de una tonelada y media».

Con el advenimiento de internet, los expertos profetizaron que la conexión al mundo desde nuestro propio domicilio traería aparejado el nacimiento de ciudadanos alienados y sin interés en las relaciones personales cara a cara, exactamente igual que había ocurrido con el teléfono y, antes, el telégrafo. Y que el mp3 acabaría con la música tal y como supuestamente debería haber sucedido con el nacimiento de la gramola, el vinilo y el casete. Y que los virus informáticos no eran para tanto, según John McAfee, fundador del antivirus McAfee: «el problema de los virus es pasajero y durará un par de años».

El smartphone más famoso del mundo también tuvo sus detractores, como Steve Ballmer, un empresario estadounidense y director ejecutivo de Microsoft que nos advirtió: «No existe la más remota posibilidad de que el iPhone consiga una cuota de mercado considerable».

Apple I expuesto en el Smithsonian Institution. Foto: Ed Uthman (CC)

No hay más cera de que la arde

Contemplado con perspectiva el impacto que una nueva tecnología produce en la sociedad, hemos de admitir que resulta más productivo hacer caso a los optimistas y a los revolucionarios tecnológicos antes que a los pesimistas y los tradicionalistas. Ambas posturas son incapaces de prever las ramificaciones de los cambios sociales que llegarán, pero esperar que ambas posturas lleguen a un acuerdo sobre cómo abordar la nueva tecnología es infructuoso. Según Clay Shirky, el método idóneo para afrontar una nueva tecnología no pasa por ceder el control a los tradicionalistas («sería como dejar a los monjes que decidieran el modo de usar la imprenta o a la oficina de correos que determinara qué hacer con el correo electrónico»), ni tampoco por una «transición negociada» entre revolucionarios tecnológicos y tradicionalistas. El escenario óptimo, tal y como lo describe en Excedente cognitivo en aras de que las nuevas tecnologías se difundan socialmente es «tanto caos como podamos soportar»:

Dejemos que un revolucionario intente cualquier cosa que quiera con la nueva tecnología, sin tener en cuenta las normas culturales o sociales existentes o el daño potencial que pudiera ocasionarse a las instituciones sociales actuales.

Una posición de todo punto interesante, al menos para callar algunas bocas y evitar el boicot de las mentes más cuadriculadas. Como la del comisario de la Oficina de Patentes de Estados Unidos Charles H. Duell (1850-1920): «Todo lo que puede inventarse ya ha sido inventado».

Y es que, después de todo, no hay más cera de la que arde, a pesar de nuestra insistente tendencia a considerar que lo actual es lo más importante, tal y como escribía satíricamente Douglas Adams, autor de Guía del autoestopista galáctico, en un artículo publicado en The Sunday Times, el 29 de agosto de 1999, a propósito de nuestra reacción frente los avances tecnológicos, que cambian tu vida más de lo que crees, y también menos de lo que crees:

Me imagino que las generaciones anteriores tuvieron que aguantar refunfuñando y resoplando la aparición de inventos como la televisión, el teléfono, el cine, la radio, el coche, la bicicleta, la imprenta, la rueda, etcétera, pero no te creas que hemos aprendido cómo funciona la cosa, a saber:

1. Todo lo que ya está en el mundo cuando naciste es normal.

2. Todo lo que se inventa entre este momento y antes de que cumplas los treinta es increíblemente emocionante y creativo y, con un poco de suerte, puedes vivir de eso.

3. Todo lo que se inventa después de que hayas cumplido los treinta va contra el orden natural de las cosas y es el comienzo del fin de la civilización tal y como la conocemos, hasta que se haya utilizado durante unos diez años y empiece poco a poco a considerarse normal.

____________________________________________________________________________________________________________

Bibliografía esencial

El optimista racional, Matt Ridley; Futuro perfecto, Steven Johnson; The Victorian Internet, Tom Standage; Superficiales, Nicholas Carr; Cultura basura, cerebros privilegiados, Steven Johnson; El desengaño de Internet, Evgeny Morozov; Parásitos, Robert Levine; Los ángeles que llevamos dentro, Steven Pinker; Partes públicas, Jeff Jarvis; Superfreakonomics, Steven D. Levitt y Stephen J. Dubner