Cristina Fernández de Kirchner. Foto: Cordon Press.

Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999 trajo consigo el fin de todo el sistema político de Venezuela, un país con una larga tradición democrática. La influencia que todavía tiene en América Latina de su idea del «socialismo del siglo XXI» como manera de hacer política es incontestable. Mientras, en Italia, Berlusconi ya había saboreado las mieles de ser el presidente del Consejo y apenas dos años después, en 2001, había de inaugurar una larga hegemonía en aquel país. Tras el huracán de Tangentópoli solo quedaban las ruinas de unos partidos moribundos. Todavía Il cavaliere sigue marcando un país que le reconoce por ser como el bolero de Ravel, que nunca parece acabar sino que siempre reaparece con más instrumentos. Ambos casos son distantes en el espacio pero cercanos en el tiempo y se refieren a líderes de ideologías diferentes. Quizá ejemplos distintos podrían enriquecer el mosaico, pero me valen para subrayar cómo ambos conjugan el mismo cóctel; el colapso de un sistema político y el auge de un movimiento populista que ocupa su espacio. Populismo, quiero aclarar, como un tipo de relación con la política y no como un adjetivo peyorativo. Populismo como la doctrina que apela a los «intereses» o sentimientos del pueblo, o de la mayoría, generalmente como contraposición a los de las consideradas élites.

Ninguno de los dos países, por seguir con la ilustración, eran precisamente democracias jóvenes. Con sus problemas, con sus más y sus menos, ambos países llevaban su medio siglo con sistemas políticos estables. Sin embargo, en un momento dado, la vieja partitocracia se quebró y llegaron los líderes providenciales. ¿Fue su advenimiento una causa o una consecuencia del fin de sistema? ¿Qué condiciones hicieron que el populismo cuajara mejor? Antes de discutir lo que ofrece el populismo y cómo se relaciona con la democracia, veamos qué facilita su surgimiento.

Por qué el populismo

Tradicionalmente se argumenta que tener unos partidos (relativamente) estables es positivo para el funcionamiento de la democracia. La idea no implica que los votantes y los partidos deban ser siempre los mismos o comportarse igual, sino que el comportamiento de ambos se mueva dentro de los parámetros de incertidumbre más o menos previsibles. Si no, se vuelve complicado participar y controlar a los gobernantes en las urnas. Por ejemplo, en las primeras elecciones en Europa del Este los partidos podían pasar de estar en el Gobierno con mayoría absoluta a desaparecer de una elección a la siguiente. Mientras, había continuas escisiones, con secretarios de Estado o destacados dirigentes que, si no se aceptaba pulpo como animal de compañía, concurrían por su cuenta y conseguían representación. ¿Quién es la oposición aquí? ¿Qué ideas hay más allá del candidato? Nos podemos ver con los mismos políticos de siempre en diferentes partidos, con coaliciones y escisiones incoherentes, es imposible saber si con tu voto castigas o premias al Gobierno y los contornos ideológicos desaparecen. Cosas que parecen poco sanas en democracia.

Cuando se intenta rastrear por qué los sistemas de partidos se sacuden en este sentido, es raro no mirar al impacto que tienen las crisis económicas y sociales como disolvente. Cualquier análisis apuntaría que el crecimiento económico, la inflación y el paro predicen relativamente bien el éxito electoral del partido en el poder. Por lo tanto, uno podría esperar que los partidos pierdan las elecciones cuando las cosas van mal y sean reemplazados por otros partidos. Por ejemplo, así fue durante muchas décadas en Venezuela entre Acción Democrática (AD) y Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI). Un bipartidismo de turno tranquilo. Sin embargo, para que el resultado sea un colapso del conjunto del sistema hay que considerar que el impacto de la economía tiene que ir más allá de una crisis ordinaria. Por ejemplo, las crisis económicas en América Latina durante los ochenta y los noventa, las cuales muchas veces implicaron la intervención del FMI y que fueron de una dureza importante.

Puede ser que la alternancia en el poder, si la economía sufre un bache profundo, no levante un cortafuegos para evitar que se deteriore la percepción de los agentes políticos. Una parte del apoyo a nuestras instituciones no está ligado a los valores que representan sino a los resultados que nos dan, de modo que cuando dejan de dar rendimientos positivos los ciudadanos pueden darles la espalda. Pero no necesariamente hay que pensar que la economía lo explica todo, ya que con frecuencia se liga y permea una crisis política de mayor entidad, la cual puede reforzarla. Los casos de la corrupción casi sistémica de Italia o Japón de los noventa prueban que cómo reaccionan los sistemas políticos a sus crisis es relevante. Es decir, que no basta con pensar en la economía sino también ver qué hacen los propios agentes políticos dentro del sistema político, si son más o menos corresponsables de ella.

Un elemento importante en este sentido es la percepción de alternativa política, donde la ideología se apunta como algo clave. Para el caso de América Latina, por ejemplo, diferentes autores han señalado que durante el periodo de 1973 a 1993 hubo un proceso de convergencia ideológica entre los grandes partidos. En Perú antes de Fujimori con la sensación de indiferencia entre el Partido Aprista, que salía de la presidencia de Alan García, y Acción Popular, que iría en el Frente Democrático de Vargas Llosa. Por su parte, en Venezuela COPEI y AD fueron percibidos como muy similares en sus políticas económicas y sociales, lo que daba a entender que representaban a los mismos intereses. Es decir, que la rigidez organizativa e ideológica de ambos partidos bloqueó su capacidad de adaptación programática, lo que hizo que importantes segmentos de electores de izquierda y centro-izquierda se sintieran huérfanos de un partido que representara sus intereses. Si uno vuelve la mirada a Europa y repasa las políticas de coalición en la I República Italiana, con la Democracia Cristiana como factótum del poder, no tardará en apreciar dinámicas semejantes. Es decir, que la convergencia no es patrimonio de sistemas bipartidistas.

Eso sí, lo que se abre es el debate sobre en qué medida el contexto económico o el rol de instituciones internacionales impidieron aplicar políticas más populares, un hecho que favoreció la percepción entre los votantes de que sus programas eran iguales. Sea por la razón que sea, este fallo en la oferta electoral favorecería el surgimiento de una alternativa populista que, para el caso del chavismo en Venezuela, bebió de la izquierda pero que en Italia lo haría entre sectores ideológicos de signo contrario. Pero insisto, no olvidemos el aderezo de la corrupción. En Italia la identificación partidista había quedado por los suelos desde Mani Pulite; nadie declaraba siquiera haber votado a los partidos que estaban saltando por los aires en los noventa. Los escándalos de corrupción a izquierda y derecha habían erosionado la identificación partidista de los votantes y los convirtió en más volátiles, más prestos a confiar en nuevas alternativas.

Hay otra derivada, además, que no debería perderse de vista. Las transformaciones estructurales de la economía en América Latina durante los ochenta favorecieron la eclosión de mucha economía paralela y sumergida, lo que minó la capacidad de los actores clásicos (sindicatos y partidos) para representar intereses. Es decir, que los intermediarios sociales no eran capaces de llegar a unos trabajadores desprotegidos, prácticamente en la absoluta miseria. Esto en cierta medida tuvo de positivo que erosionó las redes clientelares preexistentes, que se deterioraron con el empeoramiento de la crisis económica, y que favoreció que los votantes abandonaran a los partidos tradicionales. Pero también la cruz fue la desarticulación de amplias capas sociales que solo podían confiar en un revulsivo al sistema político. La organización en movimientos y la protesta violenta muchas veces eran el recurso frente a unos modelos políticos que parecían no dar de sí.

Así, parece que la emergencia de un movimiento populista puede ser más probable cuando se combina una crisis económica y social severa con una clara disfuncionalidad política, con escándalos transversales de corrupción, se aprecia convergencia ideológica entre los partidos tradicionales y/o una falta de oferta política, una baja identificación partidista, capas sociales desarticuladas y, por supuesto, un conjunto de situaciones azarosas que nos llevan a los brazos del hombre providencial. Pero ahora hablemos sobre el sustrato de su mensaje.

Silvio Berlusconi. Foto: Cordon Press.

Populismo y democracia

Hasta ahora me he centrado en entender la emergencia del populismo como contrapunto casi siempre al desmoronamiento de un sistema político anterior. Es decir, como su subproducto. Al principio he ofrecido una definición provisional para poder ver cómo puede emerger, pero quizá sea interesante centrarse en las derivadas de su discurso y su relación con la democracia. Descomponer y discutir sus aderezos.

El populismo se basa en dos pilares esenciales. El primero es la distinción dual entre un «ellos» y un «nosotros», generalmente asociado a que mientras que nosotros somos la gente normal, el Pueblo o similares, ellos son unas élites corruptas, una clase política cerrada, una oligarquía. Planteado así, el enemigo político se presenta con una etiqueta indefinida para captar las máximas adhesiones posibles y el objetivo solo puede ser expulsarlo del poder para, se sobreentiende, ser reemplazado por servidores del Pueblo más virtuosos, por nosotros. Su segundo pilar es la idea de defender la soberanía popular a toda costa. Es decir, sabemos que una democracia moderna coexiste la tensión entre la voluntad de la mayoría expresada periódicamente en elecciones o referéndums y mecanismos de checks and balances contramayoritarios como, por ejemplo, tribunales de justicia independientes. Mecanismos que no siempre coexisten armónicamente y en los que el populismo tiene claro que se posiciona a favor de los primeros, del plebiscito.

La pregunta a responder son las implicaciones que este tipo de mensaje puede tener para la democracia. Algunos autores han defendido que, pese a que a priori todos los expertos lo rechazan de manera estridente, el populismo puede tener aspectos positivos. Por ejemplo, puede dar voz dentro del sistema a grupos que no se sienten representados por las élites gobernantes, gente que no ha tenido portavoces de sus intereses hasta ahora. Es más, pueden servir como acicate de políticas para sectores que antes estaban marginados. Muchos, cuando hablan de los procesos de América Latina, ponen en valor el esfuerzo que algunos de los países gobernados por movimientos calificados como populistas han hecho por integrar a sectores marginados. Además, no olvidemos que el populismo también puede servir como un mecanismo que permite integrar a más gente en el proceso político, donde personas que se sentían ajenas ahora participan de la vida institucional, véase Bolivia y el indigenismo.

Pero aún hay más. El populismo también podría incrementar la rendición de cuentas, obligando a los partidos tradicionales a tener un comportamiento más «virtuoso». Es decir, que puede servir para aumentar los estándares éticos en política haciendo que determinadas prácticas sean censuradas. Prácticas, por ejemplo, de austeridad voluntaria en el ejercicio de un cargo público. Finalmente, el populismo supone una amenaza electoral a los partidos tradicionales, lo que puede obligarles a cambiar su posición sobre diferentes temas o incluso impulsar cambios legales para recoger las demandas del electorado detrás del partido populista. Permite, pues, actuar como un partido «nicho» o monotema que obliga a los demás a reaccionar, por ejemplo, copiando algunas de sus propuestas en el programa electoral.

Pero el populismo tiene importantes oscuros.

El populismo, que insiste únicamente en el polo de la soberanía, ha tendido a erosionar los contrapesos independientes de las democracias liberales. En todos los lugares donde ha gobernado los sistemas judiciales, las cortes supremas o cualquier mecanismo constitucional ha sido yugulado frente al plebiscito como única manera de entender la política democrática. Ello además ha tendido a erosionar los derechos de minorías, a veces ligadas al régimen anterior, en favor de las mayorías políticas donde el poder del Estado pasa a ser total en amplias esferas sociales. Otro aspecto crítico es que el populismo puede erosionar el establecimiento de coaliciones clásicas de diferentes sectores sociales, algo que normalmente se hace bajo el paraguas de izquierda y derecha. Ante el nuevo punto de corte, el de los de abajo contra las élites, toda propuesta al margen de a quién beneficie queda camuflada en la lucha contra la oligarquía. Además, el populismo no ha podido escapar de la idea del caudillismo, a veces mesiánico, lo que hace que bajo cierta apariencia de inclusión se escondan muchas veces liderazgos muy verticales.

Finalmente, la moralización de la política e incrementar los estándares éticos también es un arma de doble filo. Igual que aumenta la rendición de cuentas puede hacer imposible otro principio fundamental de la democracia; el acuerdo. Cuando la argumentación gira en torno a la «pureza» o virtud de nuestros planteamientos, es imposible que se pueda transigir. Por lo tanto, el movimiento populista suele ser reacio a la participación en los mecanismos institucionales clásicos, por ejemplo, entrando en Gobiernos de coalición con otras fuerzas tradicionales o implicándose más allá del bloqueo a toda iniciativa.

Por lo tanto, el populismo puede ofrecer un juicio contradictorio porque emerge de un sistema político disfuncional, ya como amenaza o como correctivo, y a la vez atrae nuevos intereses y temas a la esfera pública con un mensaje de gran tracción. Es lo que se llaman marcos ganadores, donde todos somos el Pueblo frente a la oligarquía, que son siempre los otros. Sin embargo, este discurso en su fundamento también peca en la idea de que hay que buscar el reemplazo del corrupto por el puro, del cleptócrata por el representante del Pueblo. Esto supone pensar que el que no sea «puro» no puede ser artífice ni promotor de acciones virtuosas, que el líder es total. Esto implica que moral y política vuelven a fusionarse casi cinco siglos después de que Maquiavelo explicara lo que es el poder.

Este mensaje es, en cierto modo, lo contrario a la idea institucionalista. Es decir, a la idea de que los individuos son secundarios, y que lo importante son las instituciones y los incentivos sobre los que estas personas actúan. No existen pruebas del algodón para nuestros representantes, lo que existen son buenas o malas instituciones, buenas o malas reglas. Por lo tanto, si un político es corrupto, el tema no es (solo) reemplazarle por otro virtuoso sino cambiar unas instituciones que han hecho que el equilibrio ganador sea ser corrupto. Que hayan hecho que el tonto sea el que no mete la mano en la caja y no al revés. Es una idea que no prejuzga la moral de los individuos pero que entiende que hasta la persona más noble podría sucumbir ante el chalaneo corrupto cuando, por ejemplo, tiene amplio poder para contratar, despedir o no justificar sus decisiones en cualquier administración. Del mismo modo que si hay sectores sociales que están excluidos, las políticas sencillas no bastan sin pagar un precio, que al final siempre hay que redistribuir riqueza y poder también entre aquellos que somos parte del Pueblo.

Este es justamente el punto en el que el populismo genera un movimiento político encontrado. Los partidos tradicionales, véase Venezuela o Italia, se negaron sistemáticamente a dar el paso para la reforma y terminaron colapsando. Sin embargo en otros contextos, la amenaza del populismo puede ser una palanca para el cambio. Cuando ven que pueden perder, los partidos se mueven. Por ejemplo, cuando tantos hablan del reformismo de Renzi ¿Acaso no tiene que ver que siente en su nuca el aliento de Beppe Grillo? Y como antes se ha señalado que la disfuncionalidad del sistema político tiene mucho que ver con la emergencia de estos movimientos, puede ser un acicate positivo. Ahora bien, el populismo tiene como objetivo barrer a la clase política, pero el paso siguiente suele ofrecer un reemplazo poco mejor, con frecuencia perjudicial para tener una democracia plena. Porque es justo en el punto en el que hay que renunciar a la pureza para empezar a hacer política.

Por eso quiero cerrar dejando en el aire una cita de Weber, más para suspender el debate que para considerarlo cerrado, pero que merece la pena revisitar con frecuencia:

Cuando están surgiendo súbita y rápidamente políticos que actúan según una ética de las convicciones con los lemas de «el mundo es estúpido y bruto, no yo; a mí no me afecta el tener que ser responsable de las consecuencias, sino a los otros al servicio de los cuales yo trabajo y cuya estupidez o brutalidad yo voy a extirpar», yo les digo abiertamente que me pregunto, antes que nada, por el peso interior que pueda haber tras esta ética de las convicciones, y tengo la impresión de que, en nueve de cada diez casos, estoy ante fanfarrones que no sienten realmente lo que hacen sino que se emborrachan con sentimientos románticos. Esto no me interesa desde un punto de vista humano y no me conmueve en absoluto.

Por el contrario, es infinitamente conmovedor que una persona madura —lo mismo da que sea joven o vieja en años— que, actuando según la ética de la responsabilidad y sintiendo realmente y con toda su alma esa responsabilidad por las consecuencias, diga en algún momento: «no puedo hacerlo de otra manera; aquí estoy yo». Esto es algo auténtico desde un punto de vista humano y que conmueve.

Hugo Chávez. Foto: Cordon Press.

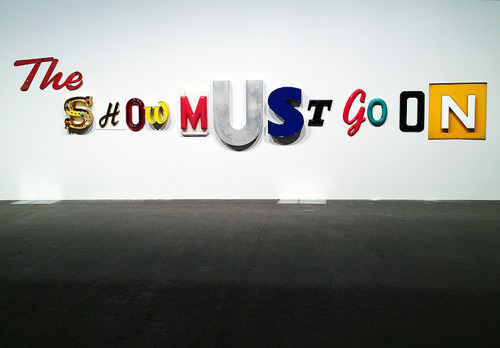

Es una consigna muy vieja, Diego me ha contado que la repetían los milicianos que defendían Madrid de las tropas que lo asediaban, en la guerra que hubo aquí hace siglo y medio. Y está destellando en todos los monitores que rodean la plaza:

Es una consigna muy vieja, Diego me ha contado que la repetían los milicianos que defendían Madrid de las tropas que lo asediaban, en la guerra que hubo aquí hace siglo y medio. Y está destellando en todos los monitores que rodean la plaza: