Tiananmen

![]()

Twenty-five years after the Tiananmen Massacre, the nasty brutish affair resonates on …. but only outside China.

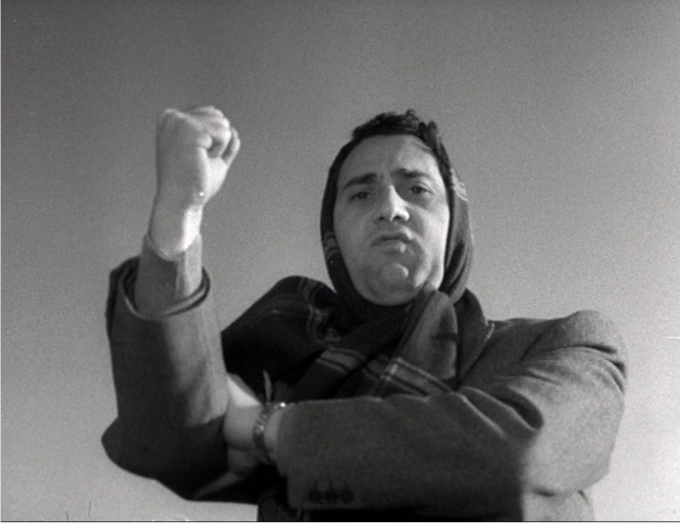

I have remembered June 5th in various ways over the last five years. With a contact sheet in 2013, with an interview with Charlie Cole, the photographer who took one of the iconic Tank Man photos in 2012. The year before, I remarked upon the Zeligian appearance of a former Chinese prime minister in one of the photos taken on the square. In 2009, I covered various versions of the Tank Man photos. In between, we saw the defacing of the Mao portrait during the protests and a defiant Ai Wei Wei. A profound irony is they cannot access WordPress from China, so I remain, as always, preaching to the choir.

I hate to keep banging on this drum but as a blogger of history, attempts to change history offends me to no end; and because of its economic power, China has gotten away with it too, aided by the biggest companies, latest being LinkedIn. In an anticipation of the 25th Anniversary, a stellar book is out: People’s Republic of Amnesia which every student of history and totalitarian regimes should read.

In a memorable passage, the author showed students at leading Beijing universities the photo above. The Chinese youngstars use many means to bypass the Great Firewall, but the black-out surrounding the history has been so effective, so total that only 15 out of 100 of the students polled correctly identified the picture!!!

So dogs may bark, but caravans have moved on. Charade continues. I will keep on blogging about this photo and the Communist Party will keep censoring it.

We will meet again in next June.

Filed under: Politics Tagged: China, Tiananmen Massacre

Un cono de tráfico como capirote de una estatua, el mejor icono de Glasgow

Hay pequeños gestos que definen una gran ciudad. Por ejemplo, la irreverente Glasgow cuando en 1986 decidió rebautizar St. George Place como Nelson Mandela Place, desafiando a Margaret Thatcher en los estertores del «apartheid». Más o menos por las mismas fechas, y en la misma ciudad, la estatua ecuestre del Duque de Wellington amaneció un buen día con un llamativo capirote de tráfico en la cabeza…

Los periódicos y las autoridades locales condenaron la «gamberrada», seguramente «perpetrada por algún estudiante borracho». Los vecinos de Glasgow celebraron sin embargo por todo lo alto aquel acto de impostura artística, comparable al bigote que Marcel Duchamp le pintó a la Mona Lisa.

El caso es que a estas alturas es difícil imaginar al general Arthur Wellesley, el Duque de Wellington, sin el llamativo cono anaranjado en la cabeza, flanqueando por méritos propios la entrada a la Galería de Arte Moderno de Glasgow (GOMA), que por cierto ofrece estos días una selección del mejor artes escocés contemporáneo (Generation).

Al cabo de tres décadas, el «cono» se ha convertido en el icono de Glasgow, pese a los reiterados intentos de la autoridad por acabar con la «falta de respeto» contra el vencedor de Napoléon en la batalla de Waterloo (el mismo que nos echó una manita en la guerra de la independencia).

Más de cien veces al año, los operarios del Ayuntamiento ascienden hasta lo alto de la estatua para quitarle el sombrero de plástico al ilustre general. Y otras tantas ascienden los vecinos para colocarlo en su lugar, alegando que se trata de un gesto artístico que sirve además para proteger al Duque de Wellington de los guanos de las gaviotas y las palomas.

Empeñado en lavar la imagen de Glasgow para celebrar los Juegos de la Commonwealth, el Ayuntamiento propuso en el 2013 gastarse 80.000 euros en la renovación del monumento, incluido un nuevo pedestal antivándalos que acabaría de una vez por todas con la irreverente tradición.

Los glaswegians contraatacaron con el poder de la democracia. En menos de 24 horas recolectaron 10.000 firmas (muchas de ellas, al pie de la estatua) y juntaron 32.000 miembros en un ruidoso grupo de Facebook bajo la consigna «Keep the cone». Y así fue cómo conquistaron el sacrosanto derecho a poner un capirote a la estatua (el caballo también se beneficia ocasionalmente).

«El cono es el símbolo del espíritu desafiante y divertido de Glasgow por el que la ciudad es conocida en todo el mundo», sostiene Lara Davis, una de las coordinadoras de la campaña. «El cono nos da además la seguridad y la confianza para arrancar el día con una sonrisa, y todos sabemos que Glasgow sonríe mejor».

La guía Lonely Planet incluye la estatua del Duque de Wellington –obra de Carlo Marochetti en 1844- entre los «diez monumentos más estrafalarios del mundo». La estatua ha servido inspiración a los performers callejeros, que han convertido estos días la calle Buchanan –las Ramblas de Glasgow- en una sucesión de rostros negros con conos de tráfico. Y la revista Big Issue ha elegido para su última portada al inmortal Duque de Wellington con capirote como símbolo del Glasgow «real», que es también la capital artística del Reino Unido, con su lista incesante de Premios Turner (Martin Creed, Douglas Gordon, Susan Philipsz, Richard Wright).

Sara Lowndes, que ha escrito su particular oda a Glasgow en Social Sculpture, asegura que la creatividad artística de la ciudad orbita en torno a la afamada Escuela de Arte y la Lighthouse, sin olvidarnos de su intensa vida nocturna (con los Franz Ferdinand como una de sus exportaciones). La novelista Nicola White habla de la mezcla del «sentido colectivo» y la cultura del «hazlo tú mismo», más las gotas de intransferible humor escocés que distinguen a Glasgow de la estirada Edimburgo, su eterna rival.

En lo alto de la Lighthouse, el centro de arte y diseño de Glasgow, el Duque de Wellington y su cono saludan con orgullo a los visitantes desde un ventanal, en un dibujo y poema firmado por un tal Lex… «Vecinos y turistas/ aman por igual/ el cono de tráfico/. Es imposible imaginar/ una representación mejor /y más sucinta/ de la palabra “moderno”».

The post Un cono de tráfico como capirote de una estatua, el mejor icono de Glasgow appeared first on Yorokobu.

El regate de Italia

Puede ser que el último punta en dominar la Serie A en base a velocidad fuese Alexis Sánchez en aquella temporada en el Udinese que le llevó a ser reclutado por Pep Guardiola para el entonces campeón de Europa. Por descontado, se trató de un dominio más modesto que el impuesto por Ibrahimovic tanto en el Inter como en el Milan, pero si nos limitamos a cambios de ritmo, desmarques largos o desbordes, el chileno sería la referencia más cercana. Desde su éxodo, quizá Cuadrado haya tomado el testigo, pero careciendo del instinto de un as, así que no está siendo ni mucho menos lo mismo.

Iturbe despegó en el HellasLa situación del Calcio en el mercado es complicada. Para empezar, el Madrid y el Barça fichan lo que quieren. Luego, el Bayern ficha lo mejor que queda y a la élite de la Bundesliga. Después, la Premier League y el PSG se hacen con toda la excelencia que no les cabe a esos tres. Y ya en sexto lugar sí va Italia. Así pues, para adquirir una pieza tan deseada como un crack ofensivo rápido, le quedan dos opciones: contratarlo cuando es una promesa o pagar la talegada por alguien que ya se haya hecho al país y dé prioridad al mismo. Posiblemente ése haya sido el caso de Iturbe, recién firmado por la Roma tras despuntar en el Hellas Verona.

La conducción de Iturbe fascinó en la Copa Libertadores de 2011.

Iturbe se presentó durante la Copa Libertadores 2011. Tenía 17 años y jugaba en Cerro Porteño porque, pese a ser argentino de nacimiento, había crecido en Paraguay. No era titular indiscutible, lo que convertía en un ritual muy común la espera de la alineación del Ciclón en cada una de aquellas madrugadas de fútbol. Con Neymar condicionado en algunos partidos por la responsabilidad -la presión por ganar el título era durísima para él y mostraba más sobriedad de la habitual en su estilo-, Iturbe se erigió como la alternativa más lúdica. Cogía la pelota, corría y, a menudo, se iba de tres o cuatro. Al ser zurdo y tener un eslalon casi perfecto, la asociación con Messi salió sola. En general era por supuesto exagerada, pero en lo referido a su conducción y solo a su conducción, un aire al Leo pre-Guardiola, el de Getafe, sí se daba.

Tiene más potencial, pero sentar a Gervinho no le será fácil.

Sería incorrecto decir que la Roma cubre un déficit con su llegada porque el año pasado destacó Gervinho en un papel parecido al que se le presupone a él ahora. 9 goles, 10 asistencias y un sin fin de regates fueron un balance tan positivo que borró en cierta medida el amargo recuerdo que dejó en Londres. Sin embargo, el límite del africano es conocido y no tiende al infinito, y el equipo de la capital de Italia ha retornado a la Champions. La adaptación y explosión de Iturbe sería el paso a dar para superar la Liguilla y competir en los cruces de febrero. Al joven aún le queda mucho por pulir tanto en la toma de decisiones como en lo técnico (suelta el balón demasiado mordido), pero cuando un niño siembra el caos de la manera en que lo siembra Iturbe cuando arranca con la pelota cosida al pie… apostar por él es una obligación.

Cine italiano: filmografía incompleta (I)

Me encantaría contarles algo de la magnífica La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino, esa película que vamos camino de consumir y desgastar a base de elogios, pero ya lo han hecho otros por aquí. Rematadamente bien, por cierto. Así que les propongo otra cosa: un sano ejercicio de memoria histórica, una retrospectiva informal del impresionante patrimonio cinematográfico italiano desde los años cuarenta a esta parte, una lista de películas para que, si no las han visto, les hagan hueco en su estantería o en su defecto (qué se le va a hacer, así está el mundo) en su disco duro entre los juegotronos, homelands y demás estimables artefactos de sesenta horas de duración. Porque piensen que no en sesenta, sino en dos horas pueden ver cualquiera de estas obras maestras, cerraditas, completas, perfectas y en italiano, esa embriagadora lengua musical de fonemas mecidos al viento. Echemos por tanto un vistazo a ese pozo casi inagotable de peliculones y demás intocables obras de museo que Italia produjo en varias décadas gloriosas, y que en menor medida sigue produciendo a día de hoy en ocasionales destellos de genialidad indiscutible. Son muchas de ellas películas bien conocidas, pero no por eso vistas por una gran parte de la generación nacida en los setenta y los ochenta, o al menos eso me parece a mí, que ahí ando. La generación anterior en cambio sabe bien que hubo un tiempo en que el cine italiano ejercía de metrónomo de buena parte de la cinematografía europea y mundial, copaba los festivales internacionales y vio nacer a un plantel de estrellas, todo un star system alternativo. En los setenta y ochenta la industria entró en crisis y su luz empezó a apagarse, si bien desde entonces surgen ocasionalmente los esporádicos brochazos de talento tan habituales en un país acostumbrado a parir artistas geniales entre el caos desde hace siglos, sin demasiado esfuerzo y sin despeinarse. Es parte de la facilidad congénita de Italia, esa tierra que ejerce una atracción irresistible al evocar a un tiempo la belleza y el desconcierto, lo sublime y el despiporre, la inteligencia y la pillería (la furbizia nacional), la tragedia y el despelote. El peso de los siglos manifestado en plazas, iglesias o restaurantes puede llevarle a uno allí a un éxtasis trascendente mientras la televisión escupe bailarinas medio en bolas que cantan canciones banales. Es parte del encanto, y no merece ser tomado a broma ni a la ligera: es el permanente juego de los italianos con el mundo, ese intercambio por el que mientras usted pierde tiempo riéndose de la última bobada de Berlusconi ellos conciben otra cosa brillante que vender al planeta.

Los italianos se saben poseedores de talento y del buen gusto, pero presumir de ambos ante el mundo es perder el tiempo para explotarlo y disfrutarlo. Por eso no es frecuente ver italianos sacando pecho de, por ejemplo, su acojonante patrimonio cinematográfico. De hecho la permanente contradicción nacional que es también bandera del país ha llevado a una generación de italianos a interiorizar hasta tal punto esa herencia que, allí también, muchos nacidos entre los setenta y ochenta dan por descontado ese tesoro de talento nacional y no han tenido a bien acercarse a tantas magníficas películas. Hablemos por tanto un poco de ellas, sin pretender dar lecciones a quien no las necesita ni las necesitará jamás, sino simplemente por entretenernos un rato.

Lo que sigue no pretende ser un exhaustivo repaso de la historia del cine italiano, pues encajar completamente este o cualquier otro aspecto del país en un solo artículo es tarea harto complicada. Hay también, inevitablemente, varias afinidades personales. Ni están todos los que son, ni son todos los que están, ni se citan todas las obras notables de los que están, pero esa es precisamente la ventaja de disponer de una sección de comentarios.

Rossellini, Visconti, De Sica

En 1937 Benito Mussolini inauguraba Cinecittà, los míticos estudios de Roma, en pleno arrebato megalómano fascista: no escatimó en metros cuadrados, medios técnicos ni personal cualificado. Pero la primera gran hornada de talento del cine italiano no surgiría de los estudios, sino de sus ruinas: ya hemos dicho que Italia es un país de contradicciones. El saqueo al que fue sometida Cinecittà por las tropas nazis, unido a los daños causados por los bombardeos aliados, obligaría a todo un grupo de directores a sacar sus cámaras a la calle, donde no encontrarían ni mucho menos material para la comedia: millares de civiles muertos de hambre se arrastraban por las devastadas ciudades italianas. De la necesidad y falta de medios surge un movimiento revolucionario. Nace el neorrealismo: actores no profesionales escogidos entre los desolados ciudadanos y conflictos dramáticos directamente extraídos de la cruda vida real perfilan un nuevo cine radicalmente opuesto al de Hollywood, donde muchos asisten entonces asombrados a lo que llega de Italia.

Roma, ciudad abierta (Roma città aperta, 1945) de Roberto Rossellini, la crónica a pie de calle de los padecimientos de los habitantes de Roma durante la guerra, suele considerarse la piedra fundacional del movimiento neorrealista, aunque este venía de algo antes. Sea como sea, fue la película que puso el cine italiano en el mapa. Las obras maestras del propio Rossellini (Paisà en 1946 o Alemania año cero en 1948), Luchino Visconti (Ossessione en 1943, La terra trema en 1948) o Vittorio de Sica, con Sciuscià (1946) y sobre todo con su deslumbrante y terrible Ladrón de bicicletas (1948) se agolparían en esos años. Basta ver un fotograma de esta última para comprender la carga emocional y la potencia expresiva de estas películas: el padre pobre, la piedad del hijo, la ausencia total de esperanza.

Rossellini, Visconti y De Sica no fueron los únicos directores del movimiento, pero sí los que configuran el primer tridente de tótems intocables del cine italiano. Entre otros motivos porque ninguno de ellos confinó su obra a los limitados márgenes del neorrealismo, sino que con el transcurso de los años los tres exploraron nuevas vías entre feroces acusaciones de crítica y colegas de profesión de haber olvidado los principios del género que habían contribuido a crear:

Luchino Visconti pertenecía a una rica familia lombarda cuyo linaje se remonta a varios siglos. El aristócrata y director de cine era, prepárense, duque de Grazzano Visconti, conde de Lonate Pozzolo, señor de Corgeno, Somma, Crenna, Agnadello y patricio milanés. También un comunista convencido. Ya hemos dicho que Italia ha parido mucha gente interesante. A Visconti los nuevos estetas del neorrealismo se lo comieron el día que decidió rodar Senso (1954), la producción más cara del cine italiano hasta entonces, un filme de época aparentemente opuesto al movimiento que contaba una historia de amor imposible en la Venecia ocupada por los austríacos de 1866. Sin embargo, hoy Senso puede verse como el nacimiento de su estilo elegante, imperial, cadencioso, aristocrático si quieren, con esa cámara que ejecuta elegantes valses en lujosos teatros y salas de baile, y que tendría su apogeo en El Gatopardo (1963), adaptación de la obra homónima de Lampedusa y sin lugar a dudas una de las grandes películas del cine mundial. Por el camino Visconti, siempre versátil, adaptó a Dostoyevski en la mágica Las noches blancas (1957), a Camus en El extranjero (1967) o a Thomas Mann en Muerte en Venecia (1971). Pero el hecho es que en cierto modo volvería al neorrealismo, al menos en parte, y lo haría con una película descomunal: Rocco y sus hermanos (1960), tres horas de intensa crónica de una familia del sur rural de Italia, pobre pero totalmente unida, que comienza a desmembrarse en cuanto llega al norte rico e industrial en busca de oportunidades.

En cualquier caso el movimiento de salida de Visconti de los cánones del neorrealismo tuvo mucho menos morbo que el de Roberto Rossellini. En el camino de este no se cruzó tan solo la voluntad de hacer un cine aún más libre y despojado de las formas tradicionales, sino algo, admitámoslo, mucho más interesante: Ingrid Bergman nada menos. La guapísima actriz, leyenda de Hollywood y protagonista de Casablanca, estaba muy impresionada por sus películas y le envió una carta en la que se ponía a disposición del director para su próxima obra, fuera cual fuera. A este le faltó el tiempo para abandonar a su familia echándose a los brazos de la Bergman, que también dejó a su marido. Fue un gran escándalo, con peticiones de excomunión de por medio y graves insultos a Bergman por parte de la prensa americana. Ambos se arrojaron a un torbellino de pasión breve (apenas unos pocos años) pero tremendamente intensa. El terremoto dejó tres hijos (Isabella Rossellini entre ellos), el fin de la carrera en Hollywood de Bergman, tratada como una apestada, y sobre todo tres películas memorables: Stromboli, tierra de Dios (1950), Europa ’51 (1952) y Viaggio in Italia (1953). Esta última se tituló en España Te querré siempre. Contaba, con un guion reescrito e improvisado sobre la marcha, la crónica de la desintegración de un matrimonio (Bergman y Rossellini hablaban de sí mismos) y sirvió de piedra de toque y modelo para toda la nouvelle vague francesa y buena parte del cine que ha llegado desde entonces. Ya ven que los calores de alcoba dan para mucho.

En cuanto a Vittorio De Sica, tardaría algo más en abandonar el neorrealismo: por ejemplo, en 1952 rueda Umberto D., la desgarradora historia de un anciano pobre, solo y miserable… y su perrito. Antes de que se rían si no la han visto, les aseguro que es una película imposible de ver sin un nudo en la garganta. Sirva como ejemplo esta maravillosa escena rodada junto al Panteón de Roma, en la que el protagonista afronta el terrible trance de empezar a pedir dinero en la calle. Es digna del mejor Chaplin:

De Sica, de personalidad muy diferente a los anteriores y arrolladora en otro sentido, tendría una carrera ciertamente intensa en la que tocaría todos los palos, apostando con el tiempo por un cine más comercial con grandes estrellas (Matrimonio a la italiana con Marcello Mastroianni y Sophia Loren es un ejemplo) y obteniendo un gran éxito como actor e incluso como intérprete de canciones napolitanas hasta su muerte en 1974. El éxito acompaña también desde hace años a su hijo Christian, si bien por méritos bien diferentes: es el popularísimo protagonista de decenas de comedias trash de consumo interno en Italia, todo un subgénero conocido como cinepanettone de calidad ciertamente mejorable pero enorme respuesta de público. Sirva esto como excusa para recrearse melancólicamente en cierta decadencia del gran cine italiano. Pero no se preocupen, hay cosas aún peores: los estudios de Cinecittà sobrevivirían a la posguerra, y con los años se convertirían en indiscutible pilar de referencia para la fecunda cinematografía italiana (tres mil películas allí rodadas lo avalan), acogiendo también grandes superproducciones de Hollywood hasta fecha bien reciente (Gangs of New York está rodada ahí, sin ir más lejos). Por desgracia hoy Cinecittà languidece al borde del cierre, y apenas se mantiene económicamente haciendo cosas como custodiar entre sus muros la casa de Gran Hermano nada menos, lo cual podría servir de inspiración para una obra neorrealista, de drama a pie de calle.

Pero volvamos a recrearnos, siquiera brevemente, en la eclosión del neorrealismo (les prometo que lo dejamos enseguida), y exploremos el camino que va del polvo de las bombardeadas calles de Roma al descubrimiento de un inagotable mundo interior, fantasioso, elevado y de inspiración circense y onírica. Es un camino tortuoso, y tiene un protagonista absoluto de merecida fama mundial.

Federico Fellini

Roberto Rossellini tuvo como coguionista y ayudante de dirección durante el rodaje de Roma città aperta a un chavalín de Rímini de apenas veinticinco años que tomó buena nota de la técnica del maestro. Se llamaba Federico Fellini y en 1950 haría su debut como director. La década de los cincuenta constituye, en mi opinión, el mejor período de la carrera del maestro Fellini, si bien no es ciertamente al que debe su mayor fama: es una etapa totalmente deudora del neorrealismo, con pilares del cine italiano e internacional como dos de sus colaboraciones con su esposa Giulietta Masina: La strada (1954) y Las noches de Cabiria (1957), que contiene sin discusión uno de los más intensos y emocionantes finales de la historia del cine. Pero yo tengo una gran predilección por la más personal de las obras de Fellini: Los inútiles (I vitelloni, 1953), crónica melancólica y autobiográfica de su propia juventud en Rímini, un período vivido entre amigos desorientados que vagan sin rumbo, esperanza, oficio ni beneficio, pero en la que surgen brillantes brotes de humor. Un ejemplo: el personaje interpretado por el gran Alberto Sordi (si empezamos con Sordi rellenamos otro artículo, así que intentaremos no insistir), vago redomado, se mofa en esta escena de los currantes (lavoratori) del pueblo. Con resultados delirantes:

En 1960 llegaría el pelotazo planetario de Fellini con la obra-bisagra de su filmografía: La dolce vita (1960), que se ha comparado mucho con La grande bellezza (algo exageradamente, creo yo; más información aquí) asentó las bases de un mito llamado Marcello Mastroianni y desmenuzó con desgarro las frivolidades y banalidades de la fama, convirtiendo paradójicamente a Fellini en una celebridad mundial. Es su filme-bisagra porque su escena final, con esa especie de monstruo surgido de las profundidades marinas, anticipa al segundo Fellini, el más famoso, el brillante filmador de sueños borracho de fantasía y el, creo yo, menos interesante. La segunda etapa de la carrera del director contiene por lo menos, eso sí, una incontestable obra maestra, 8 1/2 (1963) o cómo convertir un bloqueo creativo en oro artístico: desbordado por el éxito de La dolce vita y con todos los medios a su disposición para rodar lo que quisiera, Fellini entró en colapso nervioso. Sufrió una crisis creativa tan profunda e insuperable que no tuvo más remedio que convertirla en objeto narrativo de su siguiente película: eso es 8 1/2, filme que por no tener no tenía ni título (Fellini había hecho siete películas y media antes, simplemente) y que cuenta la historia de un artista deprimido y abandonado por la inspiración con un estilo que se mantiene absolutamente especial y moderno cincuenta años después. Es inevitable destacar también Amarcord (1973), por más que sea la versión amable, onírica, episódica, desenfadada y algo deslavazada de Los inútiles. No tengo una estima demasiado acusada por Amarcord, si bien debo confesar que la escena del loco subido al árbol que grita sin descanso «¡¡¡Quiero una mujer!!!» es de lo mejor que le ha pasado jamás a un proyector y una sala oscura:

En cualquier caso, nos hemos puesto muy trascendentes empezando por cuatro de los pilares del cine italiano: Rossellini, De Sica, Visconti y Fellini. Pero recuerden que nada es intocable, y en Italia menos. Existe otra saga de comedias de consumo interno, afortunadamente más estimable que el cinepanettone, protagonizadas por el inefable contable Ugo Fantozzi, que vamos a traer brevemente a colación porque una de ellas contiene esta magnífica escena que nos viene muy bien para relajar un poco esto, cambiar el chip y recordarnos que nuestro criterio ante las obras maestras nos viene impuesto en ocasiones, y olvidamos que nos corresponde a nosotros apreciarlas libremente basándonos en nuestro propio juicio. Aquí Fantozzi asiste en un cinefórum a una proyección de El acorazado Potemkim, tras la cual se levanta para decir a todos los intelectuales presentes lo que piensa, y no lo que debe pensar, sobre la obra maestra de Eisenstein. Y en cierto modo libera catárticamente a la audiencia, sacándola de su autoforzada prisión mental:

Segundo 33: traduzcan «é una cagata pazzesca» por «es una mierda como un piano» y voilà.

La commedia all’italiana

Soltémonos un poco por tanto y hablemos de comedias. De algunas de las mejores de la historia del cine, de hecho. La segunda gran revolución del cine italiano tras el neorrealismo (y deudora de este) es la que llega a finales de los años cincuenta con la llamada commedia all’italiana. Analicemos el término: comedia, sí, pero a la italiana. ¿Me siguen? Quiere eso decir que hay risas, inevitablemente, y de las buenas. Pero subyace un poso trágico de la Italia de posguerra, terreno abonado para la sátira brutal, la farsa grotesca y las decenas de carcajadas al servicio de la crítica social.

El género tuvo un éxito arrollador (también en España, donde tuvo espejo en las obras maestras de Berlanga y Azcona) y entregó joyas tragicómicas como La Escapada (1962) del gran Dino Risi, con un Vittorio Gassman superlativo, la brutal y cruel Divorcio a la italiana (1961) de Pietro Germi, con un Mastroianni pletórico o esa brillante parodia del caótico 8 de septiembre de 1943, cuando el mando militar italiano anunció súbitamente su petición de armisticio a los aliados, dejando en varios casos a sus nada informadas tropas abandonadas a su suerte ante el fuego del ahora enemigo ejército alemán: es Tutti a casa (1960), de Luigi Comencini.

Pero si hay un nombre que destaca sobre todas las grandes firmas de la commedia all’italiana es el del indiscutible maestro Mario Monicelli. Autor, por ejemplo, de la película de referencia del género: I soliti ignoti (1958), titulada Rufufú en España, crónica de un atraco imperfecto a cargo de una entrañable banda de cretinos y, perdónenme, un descojone de principio a fin. También una gozosa reunión de estrellas: Monicelli juntó a todo un dream team capitaneado por Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Claudia Cardinale o el gran Totó. Ya ven, diez párrafos y todavía no habíamos hablado de Totó, mito nacional italiano. Un año después Monicelli entregaría otra obra maestra: La gran guerra, o la crónica del particular patriotismo de los soldados italianos en la Primera Guerra Mundial. Siguió a buen ritmo provocando lágrimas y carcajadas por igual con Los compañeros (I compagni, 1963), donde contaba los avatares de un grupo de sindicalistas idealistas, o con la saga gamberra de Amici Miei (creo que por aquí se llamó Habitación para cuatro) con esos amigos que curan el aburrimiento vital gastando bromas a cualquier pobre diablo que se cruce en su camino. La última obra importante de Monicelli es probablemente Il marchese del Grillo (1981), auténtica apoteosis de lo romano con un divertidísimo Alberto Sordi en el papel de un aristócrata del siglo XIX déspota, cruel con los pobres, miserable, repulsivo y desternillante. Sirva como ejemplo la gran escena en la que el marqués es arrestado junto a varios miembros del populacho, para ser inmediatamente puesto en libertad (solo él) por el mero hecho de ser quien es. Una escena que viene muy al pelo ahora que en España se habla tanto de «casta»:

Traduzcan «mi dispiace, ma io sono io e voi non siete un cazzo» como «lo siento, pero yo soy yo y vosotros no sois una puta mierda» y voilà.

Se puede intuir el carácter del maestro Monicelli por las múltiples entrevistas que concedió en vida: era sorprendentemente, a pesar de su cine, un hombre tremendamente serio, poco amigo de la estupidez ajena; también severo, exigente consigo mismo y ante todo honesto. No miraba la realidad de soslayo, sino que la afrontaba de cara, con melancolía pero con realismo, sin adornos, con una lucidez total que conservaba plenamente a su muerte a los 95 años. Quizá ese carácter contribuyó a impulsarle, el 29 de noviembre de 2010, a suicidarse saltando por la ventana del hospital en el que se trataba de un cáncer ya incurable. Ya les he dicho que en esto de la commedia all’italiana subyace un poso inevitablemente trágico.

Se nos está acabando el artículo y la ristra de cineastas pendientes me abruma. Esto pide segunda parte, qué le vamos a hacer. Habrá que seguir hablando de gente como Antonioni, Pasolini, Bertolucci, Rosi, Sergio Leone, Dario Argento y demás. También de peliculones muy recientes, que los hay (La mejor juventud, Gomorra, Il Divo…). Para que se entretengan en la espera, y si se manejan bien en italiano, les dejo aquí un vídeo que resume muy bien el choque entre la generación de los genios intocables del cine clásico italiano y los jóvenes que venían empujando en los setenta. Aquí tienen al maestro Monicelli en 1977 batiéndose el cobre en directo en televisión contra un rival muy duro: un chavalín veinteañero, contestón, descarado y algo arrogante que acaba de rodar su primera película, y que acusa a Monicelli de cerrar el paso a la nueva generación. El chaval se llama Nanni Moretti, con los años premio al mejor director y Palma de Oro en Cannes:

Intentaré ofrecerles la segunda parte cuanto antes. Entre tanto veamos todos muchas películas, como debe ser.

Artículos relacionados

La misma fórmula del odio

Hace un siglo que estalló la guerra… y también los escaparates de París.

El 28 de julio de 1914 dio pie a que en los días sucesivos se desatara una locura que duró más de cuatro años. La población de los países beligerantes se contagió automáticamente de un odio visceral al enemigo. Solo hay que comprobar cómo se desarrollaron los primeros días tras las declaraciones de guerra, cuando aún no había muertos que lamentar ni historias de atrocidades. Todo esto vino después, pero el rencor virulento de los ciudadanos se desató en los primeros compases de la fatídica danza de metralla y barro que fue la Primera Guerra Mundial.

El periodista Gaziel (seudónimo de Agustí Calvet), por aquel entonces joven estudiante en París, describe en un libro de diarios (Diario de un estudiante. París 1914, reeditado por Diëresis) el ambiente que respiraba la capital francesa. Resulta que en una de las urbes culturalmente más avanzadas de la época, bandadas de ciudadanos se lanzaron a saquear comercios con rótulos que sonaban a alemán. Los escaparates de las lecherías Maggi, que en ese tiempo eran las más famosas de Francia, quedaron hechos añicos. Todo porque se corrió la voz de que la marca pertenecía a una sociedad alemana, cuando en realidad era suiza.

No fue solo en París donde se produjeron altercados. Francia, Inglaterra y Rusia afirmaron que sus nacionales habían sido atacados cuando trataron de dejar Alemania. Ciudadanos alemanes y austríacos también fueron maltratados en otros países cuando estalló la guerra. En Londres se atacaron panaderías y tiendas alemanas, mientras en Bruselas y Amberes se celebraban crueldades de este tipo con gran aceptación popular. La situación preocupó tanto al gobierno belga que encargó una investigación para aclarar los hechos.

Gaziel también cuenta en sus diarios cómo un tropel de gente acosa y apalea a un ciudadano alemán al que acusan de espía y que se salva por los pelos. En estos días se cumplen 100 años de aquellos sucesos, cuando turbas de ciudadanos de París reventaron a pedradas escaparates amparadas en sospechas léxicas y trataron de linchar a una persona (al menos) por hablar un idioma distinto.

Es un odio irracional, sin conocimiento, con más ardor que ideas, con más inercia que motivación. Sin embargo, Gaziel describe otra escena con un cariz diferente. En la pensión de estudiantes donde él vivía, nada más declararse la guerra, las tertulias pasaron del tono bucólico que daba de sí un verano en el París de la Belle Époque a la preocupación, el patriotismo vigoroso y, sobre todo, un odio incondicional a los alemanes. Uno de los huéspedes de la pensión había sido un oficial alemán. Era un tipo torpón y galante, propenso a los tropiezos, que se daba largos paseos por París. En las veladas con los jóvenes pensionistas tocaba el piano, piezas lentas, desperezadas, que invitaban a las estudiantes a bailar con los estudiantes. Poco antes del estallido de la guerra el militar se tuvo que marchar.

En las tertulias de la pensión, entre las imprecaciones contra los alemanes y la inquina rezumante, Gaziel se extraña al «oír de los labios de aquella juventud francesa, femenina, que odia a muerte a los alemanes en abstracto, el elogio más sincero y afectuoso de un oficial prusiano que debe tener de 28 a 30 años y es justamente el único alemán que ellas han conocido personalmente y tratado un poco».

Cuando alguien recuerda en medio de la dialéctica combativa al militar alemán, todo son alabanzas hacia él. Al único que conocen le tienen estima, pero por lo que se deduce cualquiera de los tertulianos estaría de acuerdo con borrar a todos los alemanes de la faz de la Tierra. Cien años después de estas escenas circula por internet el siguiente dibujo.

Era la mezcla perfecta hace 100 años y hoy lo sigue siendo. A un tarro de ignorancia se le calienta con una chispa de miedo y hecho: ya tenemos destilado el odio. No se puede negar que en París flotaba el miedo a primeros de agosto de 1914. Quizás a la muchedumbre que asaltaba comercios se la podía acusar de ignorante. Pero a los tertulianos de la pensión de Gaziel, estudiantes en su mayoría, de distintas partes de Francia y del mundo, a los que se presupone una educación bastante completa, no se les podía acusar de ignorantes. Y, sin embargo, en odiar a los alemanes, al enemigo, al malo, no les ganaba nadie.

La ignorancia que sirve de pasto al miedo es más complicada que la que se cura con libros y escuela. La ignorancia que alimenta el odio, y que por ende sostiene las guerras (aunque estas se inicien a otro nivel y por otros intereses) tiene que ver con el desconocimiento del otro y se deshace con empatía.

¿Quién podría matar o enviar tropas contra su vecino si lo saluda todos los días y conoce a su familia, su situación personal y sus ilusiones de vida? Dejando de lado sociopatías, ¿quién? Nadie apoyaría–ni cumpliría– una orden para matar a alguien que conoce. Hasta Michael Corleone tenía remordimientos por haberlo hecho.

Las poblaciones siguen apoyando guerras porque desconocen al enemigo. Sin ir más lejos en el tiempo, Israel es un país con un nivel cultural alto, según la OECD es el segundo con la mejor educación, solo superado por Canadá. Sin embargo, su ejército está arrasando la franja de Gaza en una época en la que cada vez menos gente se cree que bombardear o invadir solucione problemas. Su acción se permite y en algunos círculos hasta se apoya, despertando solo algunas protestas entre sus ciudadanos.

El miedo existe a los cohetes lanzados por Hamás. Mientras que la ignorancia, el desconocimiento del enemigo, se nota en que Israel vive desde la lejanía el millar de muertos palestinos, un suceso espeluznante que si se piensa fríamente, tendría que haber vuelto loco al país. Y los soldados que participan en la operación, ¿cómo pueden abstraerse de las consecuencias que tiene su misión? Ni en Gaza o en Somalia, ni en Siria o Ucrania se mata a personas, se mata a abstracciones.

En las Navidades de 1914, sin embargo, los soldados alemanes, franceses, ingleses y de un cúmulo de otras nacionalidades, incluidos militares de profesión junto con panaderos, alfareros, escritores, empresarios, tenderos, campesinos, abogados, labradores, pintores (de brocha gorda y de lienzos), jardineros llevaban más de cuatro meses combatiendo entre obuses, barro y miseria. Algunos batallones del frente se acercaron, acordaron hacer un alto el fuego para celebrar la fiesta de Navidad sin ansiedades bélicas y, de paso, hablando… se conocieron un poco. Tanta empatía sintieron, tan iguales se vieron en las penosas condiciones de las trincheras, que intercambiaron regalos y comida durante el día de Navidad. Al parecer incluso se organizaron partidos de fútbol. Ellos que unas horas antes se habían estado matando a tiros.

La película francesa Feliz Navidad ofrece una representación de lo que ocurrió. Los mandos militares se enteraron de estas treguas improvisadas porque los soldados lo narraban en sus cartas. A partir de ese momento se ordenaban bombardeos en la víspera de Navidad y se rotaba a las tropas a lo largo del frente. Todo para evitar la impresión de que al otro lado había personas.

The post La misma fórmula del odio appeared first on Yorokobu.

Pino Solanas: «La deuda es el mayor hecho de corrupción de la historia contemporánea de Argentina»

Fernando Ezequiel Solanas o, como le llama todo el mundo, Pino Solanas, (Buenos Aires, 1936) es un raro ejemplo de artista y político de izquierdas. Por ser ambas cosas y, lo que es más difícil, ambas en el buen sentido de la palabra, y con todas las letras, con lo fácil que es perderse haciendo las dos cosas a la vez o incluso solo una de ellas. Quien quiera entender cómo Argentina llegó al desastre de 2001 debe ver Memoria del saqueo (2004), tremendo documental rodado en la calle en los días de los asaltos a los bancos. Solanas fue premiado ese año con el Oso de Oro del Festival de Berlín a su carrera. Porque lleva toda la vida en esto, una vida en la que ha luchado con dictaduras, con gobiernos corruptos y con la expoliación de su país. Una carrera que ha ido sacando adelante casi en solitario, primero con la ficción (Sur fue premiada en Cannes en 1988,La nube, en Venecia en 1998, entre otras), y luego con el documental. Tras Memoria del saqueo siguió retratando su país con radiografías nítidas y brutales que le han convertido en una autoridad moral en Argentina. Por su «voluntad de justicia y de belleza», como ha dicho el escritor Eduardo Galeano, o porque «el pensamiento y la acción de Pino Solanas son como agua fresca en el desierto», según Adolfo Pérez Esquivel, premio nobel de la paz.

La biografía de Pino Solanas está repleta de viajes. En 1975 recibió amenazas de muerte de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina, comandos terroristas policiales de extrema derecha que perseguían opositores). Luego escapó de un intento de secuestro de los comandos de la Marina, así que huyó a Europa. Volvió a Argentina al caer la dictadura en 1983 y se metió de lleno en el cine y la política porque entró en un partido en 1992. Lo dejó en 1997 y volvió al cine, pero en 2007 regresó de nuevo a la política. Va y viene de la política y el cine o nunca se va realmente de ninguna de las dos. Ahora es senador y acaba de estrenar Laguerra del fracking, un documental sobre los riesgos de una nueva técnica de extracción de gas y petróleo con inyecciones de agua en profundidad que está cambiando el mapa energético. Un asunto muy desconocido, árido, complicado, como todos los que suele afrontar para intentar hacerlos públicos, conocidos y claros. Pasa por Roma a presentarlo y aprovechamos para hablar un rato, de eso y muchas otras cosas, en la terraza de un pequeño hotel del barrio de Monti, con un café y un vaso de agua. Debe leerse, claro está, imaginando el acento porteño.

¿Cómo descubre esta palabra, fracking?

No me acuerdo bien. En Estados Unidos denominan así en la jerga petrolera el fracking, la fractura hidráulica. Hay un gran yacimiento en Patagonia que se llama Vaca Muerta, que desde hace dos o tres años están con esta historia que el Gobierno toma como la quimera del oro. Si bien es cierto que es un yacimiento con grandísimos recursos, recién en cuatro o cinco años se sabrá cuántos son de reserva. Hay una diferencia entre recursos y reserva. La reserva es aquello que económicamente es rentable, puede ser producido. En los océanos hay recursos extraordinarios, pero es muy caro sacarlos, por eso no cuentan como reservas. Hay mucho mito con esto. Bajo el punto de vista ecológico el fracking es una grandísima amenaza a las capas de agua potable. Esta metodología de trabajo es horizontal, bajan en profundidad y cada equipo puede tener seis, siete, ocho brazos… La fractura hidráulica provoca una suerte de pequeña explosión al inyectar 30 millones de litros de agua mezclados con decenas de sustancias químicas, algunas hasta radioactivas. Todo aquello produce un shock muy grande. Estas cosas son incontrolables. Al fundamentalismo científico hay que contestarle. No ha podido prever las grandes catástrofes de estos años a consecuencia del cambio climático. La ciencia siempre tiene un límite. Cuando se juega con la contaminación de las capas de agua es grave. El mayor recurso, el más preciado de la humanidad, es el agua.

¿Qué acogida ha tenido la película en Argentina? ¿Ha tenido una buena distribución?

Los documentales, y más mis documentales, no hay quien los pase. Antes se pasaban pero hoy en día nos hemos degradado mucho. Salvo cuatro o cinco pequeñas salas de arte, el resto son los multiplex americanos, las cadenas, y en general este tipo de cine no lo toman. Pero por ejemplo este documental del fracking lo estrenamos en la web.

En Internet se encuentran libremente casi todas sus películas. ¿Es algo deliberado o escapa a su control?

Yo soy un partisano de la web libre, libre acceso a la cultura a través de las redes, de la misma manera que la pintura, la literatura, tiene que tener libre acceso. ¡Libre acceso a la cultura! Lo cual no quiere decir que un tío baja las películas y las comercializa. Eso es delito. Todas mis películas yo las coloco en la web, pero te digo… antes de que las coloque ¡ya están! [Risas].

El fracking es un asunto aún muy desconocido para el gran público pero que tiene una importancia enorme.

Enorme, se juega todo.

El Wall Street Journal acaba de publicar que Estados Unidos, tras cuarenta años de autarquía, por primera vez va a comenzar a exportar gas y petróleo, porque prevé que en breve se va a convertir en el primer productor de ambos gracias al fracking, se ha volcado en eso. Cambiará mucho, por ejemplo, su prisa por entrar en algunas guerras a causa del petróleo.

Lamentablemente yo no tengo información tan preciada. Conozco esas versiones, pero hay otras versiones que vienen también de Estados Unidos que contradicen exactamente eso.

¿Y qué dicen?

Confunden recursos por reservas. En el mejor de los casos, la reserva es el 1% o el 2% del recurso. Pero vuelvo a decir, a lo mejor el desinformado soy yo. En California hay una de las zonas más preciadas para el fracking y hay estudios recientes que dicen que es un fiasco. Lo que se creía que era cien es cuatro, lo cual no lo hace un recurso tan extraordinario desde el punto de vista económico. Y desde el punto de vista ecológico el fracking es una barbaridad. El argumento más sólido a su favor, que los caños van cementados, es una enorme mentira, la tierra tiene movimientos. Por ejemplo Vaca Muerta es zona sísmica, de baja graduación pero lo es. Quizás en dos o tres años no pasa nada, pero más adelante, en seis, siete, ocho años, los caños se oxidan. En todos los yacimientos nuestros hay veintitantas mil denuncias de equipos que han tenido grandes derrames.

En España ya se está moviendo también algo desde hace algunos años. Han empezado a hacer estudios para explotaciones de fracking en algunas zonas del País Vasco, Cantabria, Castilla y León. Y el Gobierno del Partido Popular parece inclinado a apoyarlo.

¿Sabes al final quién lo mueve mucho? Lo impulsan mucho las multinacionales de servicios y de equipos. Hay tres o cuatro que tienen la tecnología. Schlumberger, ¿cómo se llama la otra?

Halliburton, que también estuvo en la guerra de Irak contratada para la logística.

¡Halliburton, eso! Que es de Dick Cheney, el vicepresidente de Bush. Son ellos los que alquilan y proporcionan los equipos, tecnologías con patentes, etcétera, y al mismo tiempo encuentran asociados en empresas de servicio locales.

A veces conectadas con el poder político.

Y con el negocio. Porque donde antes tenías que llevar un camión de agua ahora tienes que llevar cien camiones. Todos los insumos son un negocio millonario para las empresas de servicios locales. Tú te encuentras en Argentina que los grandes promotores de fracking son las grandes y pequeñas empresas de servicios, y los trabajadores de esas empresas. ¡Los trabajadores! ¡Te conviertes en un enemigo público número uno!

En España se ha creado un lobby, formado por la propia industria, que se llama Shale Gas España, para promover el fracking. Tienen un web de información donde contestan a todas las preguntas y curiosidades sobre el tema. Le leo algunas de ellas a ver qué le parecen. Una: «¿Por qué las empresas no desvelan las sustancias químicas que se utilizan en la fracturación hidráulica?». Respuesta que dan ellos: «La composición de los compuestos utilizados se revela a las autoridades competentes. Además la industria se compromete a mantener informados a los ciudadanos acerca de los compuestos que se utilizarán».

Todo eso es una enorme mentira. Mira, en Estados Unidos no funciona el principio precautorio. Cuando se lanza un producto, un medicamento, no hay nada que lo limite. Es bueno hasta que no se demuestre lo contrario. Del otro lado tenemos otra teoría, la que dice el obispo de Neuquén en la película, que es el principio precautorio: si hay alguna posibilidad de daño, si no hay cien por cien de seguridad, mejor no probar. Por otro lado los delitos ambientales, los estragos, se verifican con el tiempo. Las contaminaciones, la degradación de la naturaleza, no se constatan en el momento.

Le leo otra de las preguntas de Shale Gas España: «¿Aceptan las operaciones a la calidad del agua?». Respuesta: «No puede contaminar los acuíferos porque no crea ninguna conexión entre estos y los yacimientos».

Ya. ¡Atraviesan las capas de agua, las atraviesan! Pero eso parte del presupuesto de que lo nuestro es perfecto y nunca va a tener un accidente. Las propias petroleras argentinas denuncian al año dos mil, cuatro mil accidentes, derrames de diverso tipo. Hay 29.000 equipos trabajando.

Otra más: «¿Es cierto que puede causar terremotos?». Respuesta: «Antes de estudiar la fracturación hidráulica las compañías estudian la geología etcétera… La estimulación hidráulica se ha utilizado en más de dos millones de pozos durante más de sesenta años y solo se han registrado dos casos en el Reino Unido».

Mira, estamos en un capitalismo cada vez más concentrado y más salvaje… ¡Son unos mentirosos! Cuando uno ve las grandes mentiras de Monsanto, por ejemplo, y hay varias películas que desnudan todas sus estafas y falsificaciones… Detrás de la renta caen todos los principios, y hay cientos de ejemplos de cómo la renta, la búsqueda de la quimera del oro y de la rentabilidad, dejan de lado todas las precauciones.

El gobernador de Neuquén llama en la película a los que piensan como usted «agoreros del subdesarrollo».

Mira, el ministro de minería de Neuquén ¡es al mismo tiempo ministro del Medio Ambiente! [risas]. Es el que debe cuidar de la seguridad ambiental, y vas al hospital central de Neuquén y no tiene estudios, no hay políticas de salud que estudien los efectos sobre el organismo de los metales pesados de las aguas que se toman, ni sobre las enfermedades que producen esas sustancias tóxicas que utilizan en el agua.

En el documental hay una imagen sorprendente del día en que se aprueba la expropiación de YPF Repsol en 2012 en la cámara de diputados de Argentina: entre aplausos eufóricos se despliega desde la balconada un telón gigante que prácticamente cubre medio hemiciclo con la imagen de Kirchner.

En el congreso hay cuatro o cinco pisos, para que las sesiones sean seguidas por el pueblo, pero solo son del oficialismo. El resto no tiene derecho a ocupar esas gradas.

Es una imagen un poco fuerte, en el Parlamento de un país.

¡Es el autoritarismo y la corrupción de esta gente! Y al mismo tiempo son gobiernos que desarrollan una batería de medidas progresistas que confunden mucho a las capas medias progresistas: universitarios, profesionales… Cosas como los problemas de género, el matrimonio igualitario, medidas avanzadas o de corte progresista que han seducido a muchos sectores medios. Es un problema muy argentino, también italiano, piensas en cómo es posible que tanta gente culta pueda seguir ¡al Cavaliere! El fútbol tiene mucho de eso. El que es del Atleti o es del Real Madrid si les dices que uno es un delincuente contesta: ah, no, que es de mi club. Entonces si sos kirchnerista no quieres escuchar ninguna otra cosa, lees los diarios kirchneristas, ves los programas kirchneristas, y lo demás es el enemigo.

Esta confusión de ideologías que dice nos lleva a un tema en el que yo tengo curiosidad y que tiene que ver con los inicios de su carrera. En 1971 usted va a Madrid y hace una larga entrevista documental a Juan Domingo Perón, que vivía allí exiliado. ¿Cómo era Perón, cómo fue ese viaje?

Fue una muy buena experiencia. Mira, la figura de Perón es absolutamente incomprensible para un español.

A eso iba con lo de la confusión de ideologías. A lo mejor es problema mío y de mi gran ignorancia, pero no me aclaro: ¿Perón es de derechas, de izquierdas, depende?

Nooo, no, mire, tendríamos que hablar muchísimo. Mire, los fenómenos económicos y políticos en Argentina no se dan igual que, por ejemplo, en Francia. Francia es un país colonial. Los socialistas son colonialistas. Hollande ¿qué es Hollande?

En este momento muy poco.

Hollande es un peón de los Estados Unidos y de Israel. ¿Qué hace Hollande? Ahora manda tropas a África. Francia es un país colonialista, como siempre. Como España, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Holanda, como Estados Unidos. En lo interno funciona la república, la democracia, pero afuera no, hay otros intereses.

¿Pero cómo enlaza esto con Perón?

Perón es una figura muy tocada por la tradición independentista, anticolonial. En nuestra era no hay colonialismo en Argentina, hay neocolonialismo, que se maneja desde los intereses de las multinacionales, de los bancos, ligados a las oligarquías locales. Este… Perón en 1945 denuncia el imperialismo soviético y el americano. Para mí uno de los grandes monstruos de la humanidad es Stalin, tan sanguinario como Hitler. Acabo de leer una novela, El hombre que amaba los perros, de Leonardo Padura, sobre Trotski, Ramón Mercader, hay que leerla urgente, ¿eh?, muy buena, un novelón. Pero sigamos con Perón.

Todo esto, imagino, para decir que Perón abre una tercera vía, entre comunismo y capitalismo.

Claro, claro, indudablemente la revolución social en Argentina, la posible, que por suerte no fue la bolchevique, la hizo Perón.

¿Cómo fue la entrevista en Madrid?

Bien, era un hombre muy amable, sencillo, de una comunicación muy llana, podía hablar con un rey como con un pibe.

Impresiona ver en las imágenes a Perón en su despacho y a su lado a esa señora. Isabelita, pensando en lo que se convertiría luego. [Tercera esposa de Perón, exbailarina de cabaret, se convirtió en vicepresidenta cuando su marido volvió al poder en 1973 y, a su muerte en 1974, le sucedió como presidenta de Argentina hasta 1976, un periodo de degeneración democrática, con el inicio de las acciones de la Triple A, que desembocó en la dictadura de la junta militar. Actualmente vive en España. N. del a.].

Bueno, son las contradicciones de los hombres, las hay en cualquiera de estos grandes líderes. Perón se engancha con Isabelita, que seguramente sería una linda mujer, en Panamá, en su exilio. Fue un exilio de una enorme soledad, le perseguían para matarle, escapa a varios atentados, y… se engancha. ¡Hay cosas que las teorías políticas no pueden explicar de los héroes, solo lo explican los grandes poetas! Shakespeare. Pero mira, Perón plantea las bases de la tercera posición frente los dos imperios, se anticipa al movimiento de los no alineados, y después logra una enorme revolución social. Lo cual no quiere decir que el peronismo no haya dejado de tener limitaciones democráticas, pero al lado de lo que vino en la Argentina, un santo.

En 1991 usted sufrió un atentado en pleno enfrentamiento público con el presidente Carlos Menem, al que acusaba de ser jefe de una banda de delincuentes por su campaña de privatización y saqueo del patrimonio público. Le pegaron seis tiros en las piernas por decir lo que piensa. ¿Qué pensó?

No, en ese momento no pensé nada. ¡Hijos de puta, la puta que los parió! Es lo único que piensas [risas].

Pero luego, más tranquilamente.

Denuncié al poder, a Menem, todos esos días. Esa noche me mandó a su médico personal al hospital. Lo echamos.

¿Menem sigue activo?

Está muy mal ese hombre, es senador, del Frente para la Victoria, no va nunca, le dieron una pensión de jubilación.

Ahora, justo en este momento, Argentina vuelve a estar al borde del colapso por la deuda y los llamados fondos buitre. [Fondos de capital que compran deuda a bajo precio de países al borde de la quiebra para intentar cobrar luego el cien por cien más intereses, pese a los acuerdos que ese país logre con sus acreedores. En el caso de Argentina, el 93% de los acreedores pactó una solución, cobrando menos, pero cobrando. Sin embargo el 7% restante quiere su dinero y ahora los tribunales americanos les han dado la razón. Si Argentina no paga mil quinientos millones de dólares antes del fin de este mes, 30 de julio de 2014, se arriesga a la quiebra. N. del a.]. ¿Cómo lo ve?

Mira, el mayor hecho de corrupción de la historia contemporánea de Argentina es la deuda externa. Nació en la dictadura. Eran 46.000 millones de dólares, pero la mitad era deuda privada. Los bancos, todos los bancos, el español Río de la Plata, el francés, el italiano, el Citibank, el Morgan, el Barclays, más todas las multinacionales, más todas las corporaciones argentinas, les pasaron sus deudas privadas al Estado. El último año de la dictadura Domingo Cavallo, director del banco central, hace esa operación. Era una deuda fraudulenta, que al país no le correspondía. Cuando llega la democracia, con Alfonsín, las debilidades de su Gobierno, frente a las fuerzas armadas y todo aquello, y las presiones internacionales, hicieron que no se animara a utilizar la doctrina norteamericana sobre la deuda odiosa.

Sí, no pagar una deuda considerada ilegítima, también lo han reclamado estos últimos años en Grecia.

Sí, Bush la usó en Irak, por ejemplo. Alfonsín no se animó y ahí empezó una deuda imposible de pagar por Argentina. En 1991 el secretario del Tesoro norteamericano y Cavallo, otra vez él, del Gobierno de Menem, pulverizan la deuda en millones de bonos que venden en todos los bancos del mundo. Por eso un japonés, un español, un alemán y un canadiense se sienten jodidos y estafados. ¿Sabes cuánto pagó Argentina hasta el día de hoy?

¿Cuánto?

En septiembre de 2013 Argentina había pagado 399.000 millones de dólares.

Sí, está cumpliendo con sus acreedores, con los que pactaron, pero este mecanismo increíble de los fondos buitres es ya una perversión del sistema de la que no parece haber escapatoria.

Pero además, ¿sabes lo que pasa? Que todo eso se produjo por la complicidad o complacencia de la clase política de todos los partidos que gobernaron. El partido justicialista y el partido radical. No quisieron enfrentarse con las corporaciones, decir: «Esto se anula y esa deuda la tienen que devolver». Asumieron la deuda y esa complicidad los llevó a nunca enfrentarse a la deuda. ¡Hasta hoy! Es una cosa tremenda. Todavía se deben 240.000 millones de dólares, más los que pagamos.

¿Qué solución tiene?

¿La solución? Una comisión internacional de investigación con juristas y expertos nacionales e internacionales y denunciar la deuda ante la Corte de Justicia de La Haya. Mira, si tomas los fundamentos de las Naciones Unidas y de los pactos de derechos humanos y sociales de San José de Costa Rica nada puede estar por encima de la suerte de los pueblos. Tienen derecho a la energía, al agua, a su desarrollo… El excedente de riqueza del pueblo argentino de estos cuarenta años fue a parar a la deuda. ¡Se llevó el estado de bienestar, se llevó el desarrollo!

En su película Sur hay un personaje que acumula enormes archivos y papeles para documentar una memoria del saqueo, una expresión que luego fue el título de su documental sobre la crisis argentina. Sur es de 1988. ¿Ha habido un saqueo continuo en Argentina?

Sur es el fin de la dictadura. En la Argentina hemos vivido muchas dictaduras y entonces hemos vivido muchos exilios interiores. Si no quieres que te lleven preso no dices lo que estás haciendo y vives para adentro. O te cambias de provincia o vives medio simulando lo que haces. Yo hice La hora de los hornos mintiéndole a todo el mundo. ¿Cómo se podía hacer, con la dictadura de Onganía `[19661970, n. del a.] que había terminado con los partidos políticos y los centros estudiantiles y los sindicatos? Bueno, yo la hice porque tenía una productora de publicidad y decía que estaba haciendo una serie de televisión para Europa. Y porque no la terminé en Argentina, la terminé acá, en Roma. Hice mi película como un director exiliado en Argentina.

¿Por qué en un determinado momento de su carrera abandona la ficción y sigue con el documental?

Son varias razones, pero mucho más concretas que las ideológicas. En mi última película, La nube, tuve un infarto. En todas mis películas yo fui el productor y el director, y eso a medida que fui creciendo me resultó imposible. Las peleas con los sindicatos, con los técnicos, terminé con un infarto. Nunca tuve un productor que viniera y me dijera: «Pino, valoramos lo que has hecho. ¿Cuál es tu próximo proyecto? Decinos de qué se trata, adelante que nos hacemos cargo». Nunca lo tuve. Tuve que hacerme yo cargo de todo, siempre tuve mi casa hipotecada, todas esas cosas, se acabó. Era el segundo infarto. Cuando hice Sur, veinticinco días antes de empezar me llamó el coproductor francés y me dijo que no podía empezar la película. Él tenía que colocar un tercio de la película. Yo ya había firmado setenta contratos en Buenos Aires. Sin el apoyo del productor francés no podía empezar. Todo eso me produjo un infarto, no de corazón, sino en el riñón. Me sacaron dos terceras partes del riñón derecho. La película se postergó ocho meses.

Entonces, decía que en 1999, cuando termino La nube, tuve que vender mi oficina y en 2001 se produce la gran crisis argentina y el presidente radical, Fernando de la Rúa, escapa en helicóptero. Yo empiezo a filmar, sin saber para qué estaba filmando, testimonios. Yo siempre hago testimonios, viajo con mi cámara, y donde aparece algo que después no se va a reproducir hay que filmarlo. Empecé a filmar y fue ese año, 2002, tan lleno de asambleas en la calle, todo eso, empecé a descubrir que la gente preguntaba, los más jóvenes, preguntaban: ¿por qué? ¿qué pasó? ¿cómo puede ser que un país con tanta comida tenga desnutridos? Me di cuenta de que necesitaba hacer una película que le hablara a la generación que me seguía y le explicara qué había pasado. No era una película larga como La hora de los hornos. Esta serie empieza con Memoria del saqueo y la séptima ya es Oro negro. Ahora estoy terminando la octava, Oro verde, sobre la problemática rural, y me falta otra sobre el mar. Todas estas películas, que serán ocho o nueve, si las puedo terminar, son como capítulos de una misma y única película. Bueno, eso ha compensado de alguna manera mi necesidad de expresarme con el cine, y ha sido complementario de mi trabajo político, porque son investigaciones, y he recorrido el país, y está mi punto de vista. En lugar de haber escrito en estos once años una gran crónica sobre la Argentina he filmado una gran crónica sobre la Argentina.

Pero quizá al precio de haber renunciado a esa parte suya más personal, de la creación, de la poesía, porque usted adora a Fellini.

Tengo cinco o seis proyectos, y uno que lo empecé y lo tuve que terminar porque no me dio el Instituto de Cine el apoyo prometido, quedó a la mitad de camino. Este… no, todavía tengo la ilusión de hacer algún largometraje, pero tiene que aparecer el productor, que se haga cargo de todo y yo que me dedique a lo mío. Primero, no tengo plata. Segundo, no lo podría hacer, me moriría con un múltiple infarto.

¿Qué tipo era Astor Piazzolla? Compuso la música de algunas de sus películas.

Era uno de mis maestros. Yo me inicié estudiando música, composición. Cuando apareció Astor Piazzolla descubrimos que había alguien que había parado el huevo de Colón en música. El que mejor expresaba la música de la ciudad de Buenos Aires. El heredero de las mejores tradiciones del tango y al mismo tiempo uno que conocía muy bien Bela Bartok, Stravinsky, Ravel, Debussy… Un músico culto que hacía tango. Nosotros íbamos a escucharlo al Café Concert, y lo esperábamos a la salida para pedirle si le podíamos llevar el bandoneón, tomar un café. ¿Cómo era? Un genio musical. El músico más original que ha dado la Argentina, un Gershwin argentino. Después lo he tratado mucho, pero él personalmente expresaba el resentimiento de las capas medias, ¿me entiendes?, un resentido.

También fue muy incomprendido en su momento.

No, ya sé, pero ideológicamente era un hombre muy confuso.

¿Por qué?

Y… porque era un hombre muy confuso, antidemocrático, lleno de contradicciones. «¡Yo jamás escribiré un tango para ser bailado ni para ser cantado!», decía. ¿Entiendes?

Complejo.

Complejo. Su padre era peluquero, le regaló un bandoneón, empezó así y luego a medida que fue creciendo le empezaron a surgir pelos de gorila: ¿pero qué te pasa? ¡dejá de joder viejo! En el otro extremo, igual, pero mucho más culto, infinitamente más culto, Borges. Borges te decía: «El drama nuestro es la democracia». ¡Estaba por el voto calificado! Pero nunca lo escribió. Tú lees enteramente a Borges y no hay ideas reaccionarias. Pero hablabas con Borges ¡una cloaca de mierda! [risas].

¿Qué le parece este papa, que por cierto tiene su misma edad?

Nooo, buenísimo. Yo lo conocía de antes. Este papa expresa la corriente más avanzada del catolicismo mundial, que está en América Latina, no en Europa. Cuando cayó la ola de las dictaduras poco a poco se fue limpiando el ala derecha de la Iglesia y empezaron a llegar los obispos progresistas. Este papa inicia su carrera al papado en 2007 en un encuentro en Sao Paulo de los obispos latinoamericanos, y él presenta un documento en la basílica de Aparecida, un documento extraordinario, que toca todos los grandes temas de la sociedad contemporánea, muy progresista.

Pasó algo muy curioso cuando usted fue a ver al papa, en noviembre de 2013. El día antes había estado allí Carlitos Tévez, el futbolista, y salió por todas partes una foto del papa con su camiseta. Cuando fue usted se hizo otra foto con su camiseta contra el fracking, que en realidad es una imagen muy rompedora, muy política, contra intereses económicos y políticos muy concretos y muy fuertes, pero esa foto apenas tuvo repercusión. No salió casi en ningún sitio, y era una noticia.

Las declaraciones del papa son un dolor de cabeza para toda la derecha. Su crítica al capitalismo: no se ocupen tanto de los bancos, hay que ocuparse de los pueblos, la corrupción es el mayor de los pecados… Todo eso nunca lo habíamos escuchado. Y además las reformas que está haciendo en el Vaticano.

Usted conoció a Hugo Chávez, lo defendió mucho y también su proyecto. A un año de su muerte, ¿cómo ve la situación de Venezuela?

No he estado en Venezuela, pero evidentemente la cantidad de errores cometidos por Maduro, y limitaciones que ya se venían arrastrando desde la última etapa de Chávez, durante todo su mandato, como la corrupción, que es el mayor de los delitos… Lo de Venezuela es una enorme degradación de corrupción interna, y una enorme incapacidad para resolver problemas concretos internos. ¡La industrialización de Venezuela! ¡Siguen importando comida! Chávez era alguien de un impulso extraordinario, alguien que conectó la etapa contemporánea con el pasado y que tuvo el coraje de enfrentarse a las grandes mafias ligadas a las transnacionales, la prepotencia americana en el Caribe y la gran corrupción que había dejado el bipartidismo. Ahora bien, no lo pudo resolver. Pero resolvió muchísimas cosas: redujo en un tercio la pobreza, le dio acceso a la salud y a la educación a todas las capas pobres. En el resto, grandes limitaciones, y grandes limitaciones democráticas.

Última pregunta: ¿cómo se vive el Mundial en su casa siendo su mujer brasileña? [La entrevista se hizo a principios de la competición, n. del a.]

¡No, una pesadilla! No, el Mundial ha dejado de ser una confrontación deportiva. Son los hechos masivos de mayor comunicación que se conocen en el mundo. Decenas de miles de millones de personas lo siguen. Eso mismo potencia mucho los nacionalismos, las identidades, las barras, todo eso es detestable, no ayuda, no ayuda a la convivencia.

Me refería más bien a si discute por el fútbol con su mujer.

Nooo, yo me lo tomo a broma.

¿Pero usted es un argentino atípico, no futbolero?

Bueno, un buen partido me gusta, pero no me quiero dejar arrastrar por esa ola, que me parece nefasta, de las hinchadas.

¿Pero tiene equipo?

Estudiantes de la Plata. No es un mal equipo. Un buen equipo.

Fotografía: Antonello Nusca

Artículos relacionados

Jaime Bayly: “La política es una forma inferior de religión”

Jaime Bayly: “La política es una forma inferior de religión” Martín Caparrós: «Nadie puede estar cerca de Borges. Sarmiento, en cambio, sí era humano»

Martín Caparrós: «Nadie puede estar cerca de Borges. Sarmiento, en cambio, sí era humano» Federico Mayor Zaragoza: «Hay que empezar a tener una objeción de conciencia muy seria»

Federico Mayor Zaragoza: «Hay que empezar a tener una objeción de conciencia muy seria» Eduardo Madina: «El PSOE necesita reconfigurar conceptos ideológicos que tiene un poco oxidados»

Eduardo Madina: «El PSOE necesita reconfigurar conceptos ideológicos que tiene un poco oxidados» Invenciones argentinas

Invenciones argentinas Ada Colau: «Lo mejor que puede hacer el PSOE como estructura es desaparecer»

Ada Colau: «Lo mejor que puede hacer el PSOE como estructura es desaparecer»

El sueño roto de montar en bici en Madrid

Me he comprado una bicicleta hipster. Una Orbea de carretera con un porrón de años que he arreglado para su uso urbanita. Interiormente y de cara a mi público, justifico la elección hablando en términos de «ligereza», «velocidad» y «aerodinamismo».

La cruda realidad de Madrid Centro es que no puedo dejar de ser moderno.

Y como ocurre cuando nos vestimos para salir de noche, me hice un montón de expectativas previas.

VIDA IMAGINARIA/PUBLICITARIA:

Pedaleo por Madrid a una velocidad de vértigo sin despeinarme el tupé. Los colores del cuadro combinan con mi outfit de joven propietario de una startup sostenible. Ya no existen barreras o distancias. Puedo rodar por carreteras o calles peatonales mejorando los tiempos de cualquier otro vehículo con dos ruedas. La movilidad es absoluta y la clase, también. Un montón de veganas macizorras me miran con hambre cuando clavo el freno en Espíritu Santo para enjuagarme la única –y sexy– gota de sudor que me recorre la frente. Normal. Cada día estoy más en forma y mi renovado espíritu ecologista me ha vuelto muy atractivo. Además, por fin entiendo cómo funcionan las etapas del Tour.

VIDA REAL/PUTA MIERDA:

7:15 Desayuno un zumo de naranja de tres naranjas y me preparo un bocadillo de queso para después (mejor pedalear con el estómago ligero). Salgo por la puerta con la mochila de los tuppers y cargo en el hombro libre la Orbea. ¡Vaya hierro! La golpeo durante dos pisos contra todos los ángulos de la escalera, hasta que llego al portal.

7:45 Me subo a la bicicleta en la cuesta que es mi calle. Gran error. Me crujen las dos rodillas y tengo que ponerme de pie en los pedales para lograr que giren. Estaba en el piñón duro y no me había fijado.

7:55 Enfilo por la calle León en dirección al Parlamento. Mi destino está a 6,4 kilómetros, según Google Maps. Todo va bien. El ritmo en las piernas me ayuda a despertar y en llano voy bastante cómodo. Saludo con una mano al resto de autónomos madrugadores.

8:01 Bajo hacia el paseo del Prado y me acerco por primera vez a la carretera. Me da miedo lanzarme a ella, así, sin más, y cometo el segundo gran error de la mañana: tratar de seguir por la acera hasta la Plaza de Cibeles.

8:03 Atropello a una pareja de guiris vestidos de Decathlon.

8:04 Atropello a una señora en pijama.

8:05 Atropello al Yorkshire de la señora en pijama.

8:06 Atropello a la Baronesa Thyssen.

8:09 Llego a Cibeles decidido a entrar en la carretera. Veo a los coches en la rotonda como a niños saltando a la comba. Sé que me toca entrar a mí pero no encuentro el hueco. Cuento mentalmente: uno, dos y tr… Nada. De repente, una ciclista con todo el outfit de joven propietaria de una startup sostenible desciende desde la calle Alcalá y se mete en la rotonda sin abandonar el carril. Me agarro a la parte curva del manillar, bajo la columna y pedaleo con furia tras ella. Escucho a los automóviles llegar antes de verlos pasar a mi siniestra. Me pongo nervioso. Me centro en el culo de la ciclista.

8:15 Continúo por el paseo de Recoletos y doblo a la derecha al llegar a Colón. Empieza a hacer calor y no recuerdo cómo se llega hasta Alfonso XIII. Decido coger el metro y terminar los 6,4 kilómetros otro día.

8:19 En la parada de Serrano el hombrecillo de la ventanilla me dice que los horarios de bicicletas en el Metro son de 10:00 a 10:30 y de 22:30 a 23:00; o algo así.

8:23 En la parada de Velázquez paso rápidamente por la barrera metálica levantando la Orbea sobre mi cabeza. La falta de coordinación pies-torno-brazos-bicicleta consigue que me caiga estrepitosamente y casi me trague un freno. La mujercilla de la ventanilla no me dice nada.

8:27 Espero en la vía al último vagón para pegarme a la pared del fondo. Los tres pasajeros que están en esa pared me miran mal y tengo que atravesar la bici en el compartimento. Joder, estoy llegando tarde.

8:33 En Lista se sube una mujer con un carrito de bebé y un bebé dentro. Las rudecitas del carrito se fusionan con las ruedas de la Orbea, parapetando la salida por la última puerta del vagón. La gente empieza a ponerse nerviosa y a buscar hueco cinco minutos antes de su parada. En Avenida de América, una ejecutiva con pantalón blanco se ha despistado y trata de bajarse cuando comienzan a cerrarse las puertas. Tropieza contra las gomas negras de mi bicicleta, grita algo inteligible con cara de desquiciada y salta por encima del sillín hacia el exterior.

8:42 Llego a mi oficina pavoneándome de venir en bicicleta. Mis compañeros aplauden y tomo asiento en mi escritorio entre vítores. Tengo la espalda sudada y comienza a subirme el calor por las piernas. No me importa, soy el héroe de la jornada.

9:00 Trabajo sudado e incómodo.

12:00 Trabajo sudado e incómodo.

13:00 Hago que trabajo sudado e incómodo, pero en realidad subo una foto de la bici a Instagram. #Clásica #HeVenidoPedaleando #NoAlDopaje

15:30 Abandono mi escritorio después de memorizar la ruta de vuelta. Imagino a Bárbol diciendo: «Siempre me gustó ir al Sur, es como ir cuesta abajo».

15:52 Descubro que el recién inaugurado carril bici de la calle Serrano es una pista de motocross. Cada quince metros hay un desnivel que sería divertidísimo de bajar si llevase una Mountain Bike o un tractor, pero no es el caso. Sufro por las llantas de la Orbea y al quinto escalón decido invadir la zona de peatones. Calculo mal la frenada y golpeo a un viandante pijazo con el manillar. El iPhone 5 que lleva en la mano sale disparado hacia arriba y cae con demasiado estrépito para ser un móvil. Me apeo con una disculpa y lo recojo. El cristal de la pantalla está hecho añicos. Mierda de designed by Apple in California. Esto con un Nokia 3210 no pasaría. Me veo vendiendo la bici y pagándole el arreglo cuando me dice que ya estaba así. Bendito pijazo honrado.

15:58 A los taxistas de Madrid los carga el diablo.

16:07 Llego sin más incidentes a casa tarareando Adoro las cuestas de mi ciudad con melodía de Costa Brava. Al menos de bajada. Cargo la bici al hombro libre y la golpeo durante dos pisos contra todos los ángulos de la escalera. ¡Vaya hierro!

…

Después de estirar los gemelos en la ducha y beberme tres litros de zumo de manzana Hacendado, me siento a escribir estas líneas con un cojín en la silla. Empieza a dolerme el culo en sitios que no sabía que eran culo, pero estoy encantado con mi nuevo medio de transporte. Mañana saldré a comprarle un soporte para colgarlo en la pared. Quedará chulísimo. La Orbea a juego con el mobiliario vintage que también tengo en mente.

The post El sueño roto de montar en bici en Madrid appeared first on Yorokobu.

El arte de vender mierda

El sábado 5 de octubre de 2013, los científicos Mariano Alegre y Fernando Cervera estaban en territorio comanche: la Feria Esotérica que se celebra dos veces al año en la estación de Atocha en Madrid. Ante un auditorio de unas 30 personas, los dos jóvenes se levantaron y comenzaron a dar una charla. Media hora hablando sobre el fecomagnetismo médico, una pseudo ciencia con la que aseguraban poder curar toda clase de enfermedades con heces diluidas en agua por técnicas homeopáticas y tratadas con imanes. Llegaban así al culmen de un proyecto que habían empezado hacía cuatro años para desmontar las terapias alternativas y que acaban de su resumir en su libro ‘El arte de vender mierda’.

Entre lo que le resulta más importante resaltar a Cervera es que durante su «parodia» jamas vendieron «ningún producto a nadie y cuando gente con problemas de salud» les contactaba, no contestaban. Su objetivo era hablar con estafadores o asociaciones de promoción de terapias alternativas para demostrar «que no distinguen entre uno que dice que puede curar el sida con su terapia cuántica y otro que asegura que su mierda embotellada remedia el acné», explica por Skype.

Todo comenzó en 2009, como una pequeña broma. En una discusión ‘online’ sobre el biomagnetismo médico, una terapia que asegura utilizar «potentes imanes para combatir parásitos, bacterias, hongos, virus y otros gérmenes que son la causa de diversas enfermedades», Cervera usó una comparación: «curar el cáncer con imanes es como si embotello mi mierda y prometo curas milagrosas». Les pareció una idea graciosa y decidieron hacer una web de coña.

En ella, usando un generador de textos pseudocientíficos desarrollado por el Círculo Escéptico, crearon su absurda teoría concebida por los doctores Hugh Nielsen y Leslie Laurie, mezcla de los actores Hugh Laurie, famoso por interpretar al internista House, y Leslie Nielsen, que dio vida al médico protagonista de ‘Aterriza como puedas’. En ella se explicaba que cogían «heces, caca», y «la diluían en agua». «Lo más absurdo posible pero mezclado con imanes para que pareciera más serio», cuenta. Para su sorpresa, al poco de lanzar la web, comenzaron a llegarle correos preguntando por los productos y cómo adquirirlos.

«Nos sentimos un poco mal ya que había gente que se lo estaba creyendo», confiesa, «pero cuando íbamos a borrarla, se nos ocurrió que era mejor intentar hacérselo creer a asociaciones de terapias alternativas para demostrar que dejan entrar a cualquiera». Así que trazaron una sencilla estrategia: mandar primero correos a blogs de divulgación de terapias alternativas de pequeño calado y luego pasar a los grandes. «Sorprendentemente empezaron a creérselo».

Con la misma web de coña, llegaron a estar presentes en las dos plataformas «más importantes del mundo hispanohablante», Biomamantial y Saludae. En la primera, para publicar, pedían una pequeña cantidad económica, «no muy caro». En la segunda no pagaron nada, solo si hubieran querido aparecer en su zona de venta de producto tendrían que haber pasado por caja. «Nunca nos preguntaban nada sobre cómo funcionaba la terapia ni sobre los doctores inventados… solo querían saber cuanto dinero les íbamos a dar y si les podíamos ayudar a promocionarse».

Cervera está muy preocupado por la legitimidad que la pátina institucional puede dar a estas terapias. Además de venderse en farmacias, «lo que tiene un efecto legitimador», desde el Ministerio de Sanidad se mandó el pasado diciembre un proyecto de orden para regular este mercado, que hoy se ampara en el Real Decreto 2208/1994, que se aprobó como disposición transitoria hace 20 años. Justo a la comisión de sanidad de la cámara baja dirigió Cervera, en el curso de este experimento, un correo electrónico del Parlamento. En él preguntaban por la opinión de los diputados sobre las terapias alternativas.

La diputada de CIU que contestó resultó ser una usuaria habitual para «sí misma y su familia» «Nos comentó, en pocas palabras, que el efecto placebo es un invento de los médicos y la gente del sector para desprestigiar estas terapias», además de comentarle que deberían ser consideradas al mismo nivel que la medicina convencional por parte de la Seguridad Social y de las Mutuas Sanitarias y que desconocía la regulación sobre estos productos.

«¡Una persona de la comisión de sanidad!», remarca con fuerza. Con eso lo dice todo.

The post El arte de vender mierda appeared first on Yorokobu.