The Bridge, Richard Misrach

Richard Misrach

Richard Misrach

Richard Misrach

Richard Misrach

Richard Misrach

Richard Misrach

Richard Misrach

The Bridge, Richard Misrach

Quitad vuestras sucias manos de Los Goonies

Una escena de Los Goonies. Imagen: Warner Bros / Amblin Entertainment.

El cinéfilo moderno no gana para sustos. Un día se levanta y un tipo ruso de nombre impronunciable anuncia un remake de Ben-Hur; al siguiente Gerard Butler anuncia su intención de interpretar a Snake Plissken en una revisión de 1997: Rescate en Nueva York; dos días después nos enteramos de que alguien va a hacer una nueva versión de Los pájaros. La civilización occidental sobrevivió milagrosamente a la pizza congelada y al yogur de plátano, pero —definitivamente— no está preparada para unos planos de Mesala en slow-motion.

Lo último, lo que ha hecho descarrilar la vagoneta de esta montaña rusa en la que estamos montados todos los que creemos que hay cosas que no deben tocarse (no porque no sean mejorables, sino porque son únicas) ha sido el rumor de que pronto se pondrá en marcha una secuela para Los Goonies. Y por ahí sí que no debemos pasar, esto debe parar y debe parar ahora.

Veamos, el que ha hecho el anuncio no ha sido otro que Richard Donner.

Donner es un genio, de los grandes. El hombre que dirigió obras maestras como La profecía y joyas como Superman, Lady Halcón o, atención, Los Goonies.

¿Por qué entonces anunciar algo como Los Goonies 2? ¿Para qué querría alguien que ha demostrado sobradamente su capacidad como cineasta retomar algo que era perfecto en su conjunto y que ha resistido el test del tiempo trascendiendo con mucho aquello tan recorrido de «obra de culto»?

Probablemente influya que Donner no ha firmado una película en ocho años; que su caché en estos momentos sea inexistente y que su fama (merecida) sea cosa de tiempos pasados. Una combinación de nostalgia, necesidades financieras, y el ojo de Sauron fijado en él en forma de industria que ignora sistemáticamente a los que un día demostraron que podían reventar taquillas. No es el único, lo mismo cuenta para John Milius, Paul Verhoeven, Walter Hill, John Carpenter, Wolfang Petersen o John McTiernan: rebeldes olvidados en el limbo de las leyendas.

Los Goonies 2 (o la posibilidad de su existencia) bebe en realidad de algo mucho más perverso y es la intención de explotar algo tan jugoso como la memoria emocional. Ni siquiera se trata de rendir homenaje a una película que ha perdurado en el recuerdo de millones de cinéfilos: es un plan, totalmente lineal, furiosamente esquemático, de llevar a las salas de cine a tipos que un día soñaron con vivir en un pequeño pueblo lleno de piratas, y perseguir un tesoro, y besar a la guapa de la escuela. Se trata de recuperar una película que funcionó como una bala porque se abrazaba a nuestras fantasías de niño y las sublimaba, y convertirla en un producto, en la acepción más cruda del término.

Una escena de Los Goonies. Imagen: Warner Bros / Amblin Entertainment.

El cine no debería ser una línea de montaje en cadena porque no se puede manufacturar una película como el que ensambla un coche. Esto no significa que no se haga y que —muchas veces— les salga un Frankenstein que anda y balbucea, pero el límite lo marca la paciencia del espectador. Hollywood ha fallado en hacer lo que en tiempos no tan lejanos le salía de primera: convertir el hecho de ir a una sala en una experiencia, en una liturgia, en una comunión. Probablemente pocos directores (James Cameron entre ellos) siguen entendiendo que el cine comercial —que es de lo que hablamos en estas líneas—debe ser un evento. Algo extraordinario que te obliga a ir al cine porque tienes claro que ese es el único lugar en el que podrás vivir «aquello».

Ese espíritu de consolidación emocional del séptimo arte, de la sala como templo, se atascó por el camino, a medida que se corrompía el núcleo fundacional del espectáculo: el espectador ya no era importante. Ahí está la proliferación de las salas-ovejero donde la figura del acomodador brilla por su ausencia, el proyeccionista es el mismo que vende las entradas y hace las palomitas, y cualquier matiz humano se ha perdido en los embrollos del marketing y las estadísticas, hasta el punto de que el periodista destaca hoy más los resultados financieros de un filme que su valía artística, contaminando totalmente la percepción que el público tiene del cine. El cine ya no es cine, es industria.

La idea de Los Goonies, Los cazafantasmas o la nueva saga de Star Wars, aun jugando en ligas muy distintas, revelan ese modus operandi que rige hoy los grandes estudios cinematográficos donde la idea de la nostalgia (que no la nostalgia) sirve de gancho. Lo que para el espectador de los setenta o los ochenta era un ancla que te llevaba al cine una y otra vez es ahora un cebo: picas una vez, y otra, y otra. Hasta que un día te cansas y rompes el hábito. Esto no quiere decir que J. J. Abrams puede firmar una excelente Guerra de las galaxias, pero el sustrato, el sentimiento primario de ser parte de algo único, se perdió entre capas de números, camisetas, conversiones torticeras a 3D, entrevistas grupales de quince minutos y giras mundiales con actores robotizados.

¿Por qué Los Goonies 2 no parece una buena idea? Simplemente, porque los Goonies, los de verdad, eran hijos de una época, de un contexto, de La isla del tesoro, de la pandilla, de las bicis montaña abajo. Son parte de un tiempo donde aburrirse era obligatorio y esos momentos de mirada perdida constituían una parte imprescindible de la vida: todos los que nos aburrimos íbamos al cine con el entusiasmo de un niño, incluso ahora, que tenemos treinta o cuarenta, seguimos atrapados en el truco de magia. Cuando el mencionado Abrams dirigió Super 8 trataba de meter ese espíritu en esta época de hiperactividad. Las nuevas generaciones no lo compraron, de la misma forma que no consideran la sala la única manera de ver una película ni el cine el mayor de los espectáculos. Los Goonies ya no existen, ahora son otra cosa.

Tratar de obligarnos a tragar con esta epidemia de remakes, reboots, secuelas y precuelas, es asesinar definitivamente la parte que nos queda de creyentes, de devotos de esa manera de entender el cine. Lo que Hollywood nunca ha entendido es que la autenticidad siempre ha sido y siempre será un factor al alza en el mundo del arte y que ni siquiera ellos pueden enterrar eso, por muy luminosas que sean las marquesinas, invasivos los banners y espectaculares los anuncios.

En los círculos balompédicos se dice mucho eso de «muerte al fútbol moderno», ese donde los aficionados son ninguneados a favor de las grandes empresas, los contratos millonarios, los palcos VIP o la venta de camisetas. La plaga que asola al cine se asemeja mucho a lo de los futboleros (por raro que parezca) pero en el séptimo arte, como en el balompié, al final los imponderables acaban siendo la mejor parte. En ese caos seguiremos confiando, pero mientras tanto, que nos hagan un favor y se olviden de los Goonies. Para siempre.

Una escena de Los Goonies. Imagen: Warner Bros / Amblin Entertainment.

Artículos relacionados

Así mató Hollywood al autoestopista galáctico

Así mató Hollywood al autoestopista galáctico Star Wars (II): 20 momentos en que George Lucas nos rompió el corazón

Star Wars (II): 20 momentos en que George Lucas nos rompió el corazón ¿Es «La historia interminable» la peor adaptación cinematográfica de la historia?

¿Es «La historia interminable» la peor adaptación cinematográfica de la historia? Las películas más ruinosas de todos los tiempos

Las películas más ruinosas de todos los tiempos Por qué me gusta el cine para cretinos

Por qué me gusta el cine para cretinos Defensa en cinco puntos de The Matrix Reloaded

Defensa en cinco puntos de The Matrix Reloaded

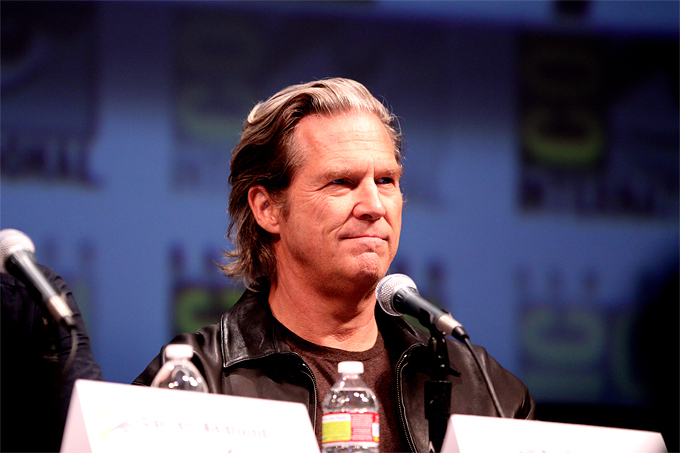

Mis hombres favoritos: Jeff Bridges

Fotografía: Gage Skidmore (CC).

Ahí está otra vez, el tío más sexy del mundo, a sus casi sesenta y cinco años, mirándonos desde una foto en un periódico. En la entrevista dice cosas como «es interesante hacerse mayor e ir teniendo una cierta intimidad con tu propia muerte», así, con ese aire relajado, casi somnoliento que siempre gasta. Y ya estamos, de nuevo, a vueltas con ese misterioso asunto: ¿por qué este tipo —por qué esta, esa u otra persona en concreto, y no otra— nos gusta tanto?

El bueno de Bridges. Solo su cara ya consigue, infaliblemente, alegrarnos el día. No es poca cosa. Pero es que, además, con su baúl cargado de trucos y gestos inventados volvemos a pensar en la verdad de ciertas interpretaciones, pasajes y películas que nos dejan boquiabiertos y nos hacen vivir historias que solo son luz y ecos de voces. Y con su trabajo, a lo largo de tantas décadas, nos acordamos de lo que escribió F. S. Fitzgerald, esa sensación de sentirse asombrado y, a la vez, repelido por la inagotable variedad de la vida. Un mosaico enloquecido pintado por nadie. Y precisamente ese es el lienzo en el que siempre trabaja Bridges: fingiendo una y otra vez ser mil tipos diferentes, todos falsamente exactos, todos inventados. Su extraña cualidad reside en conseguir que todos sus personajes, ajenos a vanidades y artificios, al final consigan escaparse de las películas y campen a sus anchas por el mundo.

Tenía cuatro meses cuando una cámara grabó en su rostro por vez primera. Su juventud y madurez, como hemos podido comprobar a lo largo del tiempo, han sido esplendorosas. Es uno de los actores más sutilmente brillantes de la historia del cine, así, calladamente, como de paso. Hace ya muchos años Pauline Kael, crítica de cine del New Yorker y una de las más influyentes del mundo, llegó a la conclusión de que Jeff Bridges era uno de los actores más naturales y menos afectados de toda la historia de Hollywood: «Físicamente, consigue que nos creamos que lleva toda su vida siendo cada uno de los personajes que interpreta», escribió.

Él no cree que sea para tanto. Se autodefine como «un típico producto del nepotismo»: es hijo del actor Lloyd Bridges, que pasó a la historia popular del cine por su papel protagonista en ¡Aterriza como puedas!. Siempre guasón, Jeff afirma que el momento favorito de la carrera de su padre es esta serie de escenas de esa película:

Otra de las cosas que nos gusta mucho de Jeff Bridges es que, de entrada, siempre se ha considerado reacio a la idea de trabajar. Su madre lo llamaba abúlico, su hermano Beau, perezoso. En todo caso, Jeff ha trabajado más que toda su familia junta. Ha hecho casi ochenta películas y, además, dibuja, pinta, hace fotos y trabaja para una ONG desde 1983. También tiene una banda —The Abiders— en la que canta y toca la guitarra, y con la que graba discos y sale de gira de vez en cuando. Así, sin aspavientos, silenciosamente, como de paso. Está visto que hace lo que le da la gana y va completamente a su bola. Como el Nota:

Desde 1998, cuando de la mano de los hermanos Coen llegó al mundo el gran Jeff «el Nota» Lebowsky para quedarse, todos le dicen a Bridges que él es igualito a su personaje: su cósmico fairplay, su educada perplejidad, su bonhomía, su aire fumado, su comodidad en el absurdo, su libre sexualidad, su guasa sideral. Sí, eso es lo que le dicen todos, excepto su íntimo amigo el músico T-Bone Burnett: «No, no. Jeff no es el Nota. En realidad él es más como su personaje de Starman, Scott Hayden: quizás tiene charme, sí, pero es como un marciano, parece llegado de otro planeta». En esta película de John Carpenter de 1984, Bridges interpreta a un alien que llega a la tierra a sustituir a un marido muerto, y que debe aprender lo inaprensible: la extraña vida de los humanos en este planeta y su humanidad inherente:

Sí, T-Bone da en el clavo: se refiere a ese aire que tiene Bridges, entre el asombro y una vieja sabiduría. Tiene una mirada limpia y torcida a la vez, probablemente ahumada por la marihuana y el LSD de sus años de juventud, cuando iba al Avalon Ballroom de San Francisco a ver a The Jefferson Airplane. Y es cierto que, a sus años, Bridges aún mantiene una mirada predispuesta al juego y al misterio, esto es, al arte. Un tipo que, según Tod Williams —que lo dirigió en Una mujer difícil (2004)—, por sus condiciones familiares, nunca ha tenido que intentar siquiera buscar trabajo o cosas así, lo que, en términos creativos, resulta extraordinario, porque ha permanecido puro y entero, indemne a las embestidas de todo periplo vital. A su vez, extrañamente, como ha demostrado en varios papeles de malvado —el oscuro Obadiah Stane, de la saga Iron Man (2008), sin ir más lejos—Bridges tiene una mirada dura, perdida sin remisión:

Algunos datos: su película favorita de todos los tiempos es Ciudadano Kane. En toda su larga carrera, solo una vez ha pedido un papel: le rogó a Martin Scorsese poder interpretar a Judas en La última tentación de Cristo (1988). (No pudo ser: el elegido fue Harvey Keitel). Terry Gilliam —con quien ha trabajado en El Gran pescador (1991) y Tideland (2005)— ha asegurado que, si de él dependiera, Bridges participaría en todas y cada una de sus películas. Es cierto que el actor dijo una vez: «Tengo mucho respeto por los directores: su opinión es más importante que la mía», y son muchos los que han tenido oportunidad de comprobar que no miente: ha trabajado con Francis Ford Coppola, Peter Bogdanovich, Michael Cimino, Hal Ashby, John Huston, John Carpenter, Peter Weir, el mismo Gilliam o los Coen. Con los mejores. Su primera nominación al Óscar le llegó con veintidós años, por su interpretación en The last picture show (1971):

Se llevó la estatuilla casi cuarenta años años después, en 2009, por Crazy Heart:

Pocos deben conocer más y mejor qué era y en qué se ha convertido el negocio del cine en Estados Unidos. Podría haber sido una superestrella de Hollywood, pero ha elegido, en cambio, seguir siendo un hombre, un tío. Un tipo eminentemente familiar: para ayudar a preparar un casting a su hermano Beau Bridges, uno de los primeros papeles que memorizó fue un monólogo del El guardián entre el centeno. Les gustó eso de trabajar mano a mano y decidieron actuar en la calle, eso sí, de forma algo bizarra: alquilaban una furgoneta, aparcaban frente a algún gran supermercado y empezaban a pelearse. Cuando la gente llegaba para separarlos ellos decían que solo estaban actuando, aprendiendo a interpretar. Una vez les paró la policía e intentaron hacer ver que estos formaban parte del show pero el truco no funcionó, por lo que cogieron la camioneta y se largaron a otro supermercado. A darse de hostias otra vez. Algo que hicieron ante las cámaras para Los fabulosos Baker Boys (1989), donde ejercen de hermanos que, sí, se quieren y, a veces, se detestan y no se soportan. A ambos los salva la música. De ella viven y, de paso, les ayuda a vivir:

De la mano de su hermano logró trabajar con el grandísimo John Huston: Beau fue a una audición para Fat City, y el director le dijo que era demasiado mayor para el papel. «Pues prueba a mi hermano», le dijo. Resulta que Huston y el pequeño de los Bridges acordaron tener la entrevista en Madrid. La noche anterior Jeff se fue de juerga con una chavala que le llevó a tomar marisco —que resultó estar en mal estado— y copas por el Foro. A la mañana siguiente, la cita era nada menos que en el Museo del Prado: mientras Huston le enseñaba cuadros y le hablaba del genio español, Jeff trataba de evitar como fuera —tapándose la boca con las manos, tragándoselo— que su vómito cayera en tan insigne lugar. «John no notó nada en ningún momento y siguió paseándome por el museo, señalándome sus pinturas favoritas» . Al final el periplo no debió de ir tan mal, porque el papel en Fat City fue suyo:

Nacido en Los Ángeles en 1949, Jeff es un hijo del amor, en su doble sentido: creció en el seno de un matrimonio extrañamente feliz y, a su vez, fue un ejemplar hijo de su tiempo. Vivió los años sesenta —cuando él se refiere a esa época habla de sus años salvajes— y sigue manteniendo un cierto aire a hippy californiano. Su madre, Dorothy, era asombrosa: escribió la biografía de cada uno de sus hijos hasta que llegaron a los veintiún años —y tuvo cuatro—, y le quedó tiempo para escribir un libro de poemas dedicado a Lloyd, su marido. Dos años antes de que llegara Jeff nació Garret, pero murió a los tres meses. La madre no quería tener más hijos, pero el ginecólogo le insistió en que perseverara. Cuando llegó nuestro actor favorito, durante los primeros seis meses Dorothy no le quitaba ojo y siempre le cogía la mano mientras dormía por miedo a que muriera. «Tenía todos los números para ser un niño insoportable que acabara odiándome, pero no fue así», explicó una vez su madre. Lo que más recuerda de ella, explicó su hijo, es un simple consejo: «Acuérdate siempre de divertirte y, sea lo que sea, no te lo tomes demasiado en serio».

Más datos: normalmente duerme desnudo, fuma puros para relajarse, aún mantiene algo del tartamudeo de su niñez, no soporta que le toquen el pelo, su bebida favorita es el vodka, le encanta Bob Dylan, mantiene el mismo doble desde tiempos de The Last Picture Show, e intenta llevar a rajatabla esa práctica tibetana que dice mantén siempre una mente alegre, aunque a veces se coge grandes cabreos, según confiesa. El tipo lleva más de treinta años casado con Sue Geston: la conoció en Montana rodando Un botín de 500.000 dólares (1974), con Clint Eastwood:

Sue era la camarera que servía la comida del equipo en el rancho donde rodaron muchas escenas de la peli. Cuando la vio, Sue tenía los dos ojos morados y la nariz rota. Jeff se montó una película de héroe-que-rescata-a-bella-pueblerina-de-las-palizas-de-su-novio-redneck. Nada más lejos: simplemente la chica había sufrido un accidente de coche pocos días antes. Él le pidió ir por ahí a tomar algo. Ella le dijo que no. En ese preciso momento el maquillador de la peli les hizo una foto sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Quince años después, cuando ya estaban casados y ya habían tenido a sus tres hijas —Isabelle, Jessica y Hayley—, dicho maquillador le envió casualmente la foto, sin saber que aquella chica se había convertido en su mujer. Así siguen, aunque Jeff dejó escrito una vez que la mera noción del matrimonio le parecía un paso seguro —y lento, añado yo— hacia la muerte.

Cuando tenía treinta años, nuestro querido actor aún no estaba seguro de su profesión: le gustaba demasiado la música, pintar, hacer fotos. Dudaba demasiado a la hora de elegir películas. Un punto de inflexión en su carrera fue cuando el director John Frankenheimer le ofreció un papel en The Iceman Cometh (1973) junto con Robert Ryan y Lee Marvin. Bridges rechazó la oferta y le dijo quería volver a la música. Un par de horas después le llamó Lamont Johnson y le pegó una bronca descomunal: «¿Te consideras actor y desprecias la oportunidad de trabajar con dos tipos como Ryan y Marvin? ¿tú estás zumbado o qué hostias te pasa?». Johnson lo dirigió en The Last American Hero (1973):

«Está bien, me dedicaré a ser actor, como mi padre», decidió por aquel tiempo, y nosotros apoyamos tan sabia reflexión. Y somos felices de verlo en King Kong (1976), La puerta del cielo (1980), Ocho millones de maneras de morir (1986), A la mañana siguiente (1986), Tucker (1988), El gran pescador (1991), Corazón roto (1992), Sin miedo a la vida (1993), Seabiscuit (2003), o Valor de ley (2010). Somos felices de saber, a ciencia cierta, indefectiblemente, que siempre que queramos podemos pasar un rato con él. Con cualquiera de sus personajes.

De hermoso joven a hombre hecho y derecho, andando ya en la edad de la verdad, Bridges ha tenido la extraña oportunidad de enfrentarse a su propia juventud entre Tron (1982):

y Tron: el legado (2010):

Ante su propio espejo, algo resquebrajado ya, Bridges afirma en una entrevista en un periódico con media sonrisa que, de tener enfrente a su propio yo más joven, simplemente le diría, con esa voz quemada por décadas de sol californiano: «No hay nada que temer, simplemente tómatelo con calma». Otra forma de decir «no te preocupes por los errores: no los hay», según opinaba Miles Davis. Algo que perfectamente podría haber firmado un tipo tan terrenal como el Nota. O tan alienígena como Scott Hayden.

La gran sequía francesa: treinta años sin el Tour ni Roland Garros

Fotografía: Cordon Press.

Francia persigue desde hace tres décadas una victoria imposible en dos de las grandes competiciones atléticas de la nación, dos auténticas instituciones para el país – Un paréntesis tan prolongado solo se explica por un cóctel complejo de factores un tanto azarosos, que poco tienen que ver con déficit alguno de talento, desarrollo e inversiones sino más bien con falta de enfoque específico y con la esquiva tarea de concebir grandes campeones.

El aviador galo Roland Garros fue un tenista mediocre. Firmó sus mejores páginas en el aire y no con la raqueta. Emparentado a su manera con el imaginativo Antoine de Saint-Exupéry, que estrelló su avión en medio del Sáhara, Garros cayó tras las líneas enemigas en 1915 y los alemanes aprovecharon para copiar el pionero sistema de ametralladora instalado en su aeroplano. Sus méritos como piloto le valieron, pese a su escasa fortuna deportiva, legar su nombre al primer gran torneo nacional de tenis, el antiguo Abierto de Francia.

Apenas un par de décadas antes nació el Tour de Francia, la mejor carrera ciclista del mundo, de la guerra comercial entre Pierre Giffard (director del diario Vèlo) y Henri Desgrange (director de L’Auto). Fue un redactor de esta última publicación —impresa en páginas amarillas— quien tuvo la ocurrencia de impulsar una vuelta de varias semanas por todo el país para empujar las ventas de su cabecera. La prueba fue una sucia odisea de resistencia inhumana que impresionó a la nación y catapultó a L’Auto en los kioscos. Como es sabido, el Tour se convertiría con el tiempo en el Vaticano de la cristiandad ciclista.

Más de cien años después, ambas competiciones gozan de aclamada reputación. No hay mayor carrera en el deporte de la bicicleta y no existe un torneo de tenis comparable jugado en tierra batida. Sin embargo, lo que antiguamente fue un feudo feliz para los franceses, acostumbrados a campeonar en sus orgullosas competiciones, ha dejado de ser terreno propicio para ellos. La primera lectura es sencilla: Francia construyó los mejores torneos y vinieron los mejores deportistas del mundo a conquistarlos.

«Roland Garros y el Tour tienen el mismo problema para los franceses: son competiciones enormes y globalizadas y sencillamente las ganan los mejores del momento, no importa su nacionalidad», señala Javier Cepedano, consultor de marketing digital y fundador del sitio sobre ciclismo Cobbles & Hills. «En ese sentido, como no tienen el liderazgo individual ni en ciclismo ni en tenis en las tres últimas décadas, no ganan», sentencia.

Pujante tenis sin lustre

En las canchas, el balance es rotundamente agridulce. Pese a ganar en los últimos veinticinco años tres Copas Davis (y disputar otras tantas finales), y pese a presentar un número de tenistas top 100 únicamente superado por España, solo las victorias de Mary Pierce (Australia 95 y Roland Garros 00) y Amélie Mauresmo (Australia 06 y Wimbledon 06) han librado al país de un panorama masculino completamente baldío en cuanto a Grand Slams desde 1983. Entonces, el peculiar Yannick Noah levantó una Copa de los Mosqueteros cuyo precedente más reciente era el de Marcel Bernard en… 1946.

La sequía francesa en Roland Garros es, por tanto, pertinaz, pero conviene aclarar que el país nunca dominó el torneo salvo en sus primeros treinta años de vida —hace ya casi ochenta— y que esta gran escasez tiene correspondencia directa con las muy escuetas presencias del tenis galo (masculino) en lo más alto de los major de los últimos lustros (solo cuatro finales y todas perdidas, las de Cédric Pioline en Estados Unidos 93 y Wimbledon 97, Arnaud Clément en Australia 01 y Jo-Wilfred Tsonga en Australia 08).

«El deporte francés no tiene una tradición de grandes campeones en tenis desde los años cuarenta», asegura el escritor Guillermo Ortiz. «Lo raro, por tanto, es que gane un francés, no que no lo haga. Además, el dominio de Federer, Nadal y Djokovic dentro y fuera de Roland Garros en los últimos diez años tampoco ayuda», señala.

La cuestión de los grandes campeones es fundamental. La dotación del Ministerio de Deportes francés (cartera propia con cerca de trescientos millones de euros de inversión atlética en 2014, por los ciento cuarenta y dos que maneja el Consejo Superior de Deportes español) sigue siendo generosa pese a los recortes de Valérie Fourneyron, exministra de François Hollande. «A pesar de trabajar como ninguna otra potencia el tenis base, con unas inversiones y subvenciones impresionantes», comienza Alejandro Arroyo, periodista deportivo en Punto de Break y Ecos del Balón, «el tenis francés no ha conseguido hacer brotar un potencial ganador de Slams. Es algo aleatorio. Francia no trabaja peor que, por ejemplo, Suiza, y a ellos les sale una Higgins, un Federer o un Wawrinka».

Al margen de esta esquiva alquimia de figuras, labranza poco menos que inescrutable, el país no cuenta con una relación especial con la tierra batida pese al arraigo de Roland Garros. Apunta el periodista Óscar Fornet: «Francia, a pesar de acoger el torneo más importante del mundo sobre polvo de ladrillo, nunca ha optado por la especialización de sus tenistas en una superficie con menos peso en el circuito que el cemento. Al contrario, ha apostado siempre por la formación de jugadores completos, técnicamente muy bien dotados y competitivos en todas las superficies».

Arroyo remata el argumento: «Son la escuela más versátil y variada del mundo con diferencia. Han importado el físico de sus colonias y se han adaptado a las pistas rápidas que piden envergadura y potencia. En Europa, el 90% de los tenistas, por no decir el 100%, exceptuando España e Italia, se forman en pista cubierta. En centroeuropa hace mucho frío y forman su mentalidad y su concepto del tenis en esas pistas, que son el 75% de todas las de la ATP».

La herida del Tour

Con un dato, Guille Ortiz perfila una brecha llamativa:«De 1947 a 1982 ningún francés ganó Roland Garros, pero entre diez corredores distintos conquistaron el Tour más de veinte veces». Es una estadística demoledora que se ensambla por contraste con el gran paréntesis del ciclismo actual. Tras la victoria de Bernand Hinault en 1985 —quinto amarillo para «el Caimán»—, ningún otro compatriota ha vuelto a subir a lo más alto de los Campos Elíseos hasta la fecha. Solo Richard Virenque (1996 y 1997) ha alcanzado al menos el podio en estos casi treinta años.

De entrada, Juanfran de la Cruz, periodista de ciclismo de 20 minutos, relativiza un poco los simples números: «Si pensamos que a Laurent Fignon se le escapó uno en 1989 por unos pocos segundos ya estaríamos reduciendo algo la brecha de tiempo. Y si asépticamente omitimos los doce Tours tan dominados por Miguel Indurain (5) y Lance Armstrong (7), el período sería bastante menor», reflexiona.

Sin embargo, la estadística dibuja a las claras ciertos signos de depresión. En los últimos veinticinco años, solo los mencionados Virenque (2) y Fignon (1) han ocupado alguna vez un sitio en el cajón de París. Utilizando dos países más o menos homologables para comparar, España obtuvo en el mismo período nueve victorias absolutas (con hasta cuatro campeones distintos) y diecinueve podios, e Italia un campeón absoluto (Marco Pantani en 1998) y once podios distintos.

Fotografía: John Turner (CC).

En función de estas cifras —que son similares en grandes vueltas y también en los llamados monumentos—, ¿puede afirmarse que el ciclismo galo está en decadencia? Sería exagerado decir tanto. «Francia puede presumir de ser el país europeo con más equipos World Tour y tener el calendario de base y profesional más completo», señala Adrián García Roca, periodista de Eurosport. «Pero parece no ser suficiente para construir un vueltómano. Un corredor capaz de ganar el Tour no se hace, nace; evidentemente añadiendo todo el trabajo posterior».

Además, García Roca apunta una cuestión adicional: «Los equipos franceses han invertido menos presupuesto para competir con US Postal, el Telekom y sus escuadras sucesoras. Incluso en los años dorados de Cofidis, centraban su apuesta en grandes salarios para corredores de clásicas».

«Jota» Muruzábal, médico vallisoletano con amplios conocimientos deportivos, abre una vía de análisis interesante. «Si describiéramos todo este proceso según los estadios del duelo psicológico, con Moreau estaban aún en fase de negación», señala. «No asumían su verdadero nivel y creían que podría ser alternativa a Armstrong. Desde 2001 hasta ahora entraríamos en el período de la aceptación. Existe falta de corredores de nivel verdadero y un paso atrás en la preparacion médica. En los últimos años, de cierta psicosis, a cada corredor que destaca mínimamente se le pone la etiqueta, como con Rolland o Pinot».

Muruzábal desgrana los orígenes de la sequía: «Tras el ocaso definitivo de Fignon sufren su primera depresión. En la “zona gris” entre 1991 y 1994, época de dominio de Indurain, aparecen los Virenque, Jalabert, Brochard, o corredores con más recorrido con Leblanc. Con ellos, entre 1996 y 1998, es la época donde Francia está más cerca de poder ganar un Tour», subraya. «Eran corredores con carisma y con clase a raudales, pero irregulares y débiles mentalmente, anquilosados tácticamente en la guerra de guerrillas», sentencia.

Potencia mundial con deberes pendientes

La falla parcial del ciclismo y del tenis francés, una llamativa grieta en medio de una estructura opulenta, no debe empañar la perspectiva de un país muy competitivo. Si recurrimos a los Juegos Olímpicos como termómetro, Francia se ha mantenido ininterrumpidamente como al menos la décima potencia mundial desde Seúl 1988, quedando por encima, en casi todos los casos, de países vecinos más o menos comparables como Italia, Gran Bretaña o España (no así con Alemania).

Además, en los últimos treinta años el país galo ha sido campeón de Europa y del mundo en fútbol y balonmano, continental en baloncesto y ganador del Seis Naciones de rugby varias veces, amén de ser una referencia en natación y un país competitivo en deportes de invierno. Los ejemplos son numerosos. La escasez, en definitiva, es más llevadera si hay muchos huevos y varias cestas.

Respecto al Tour, para explicar los malos resultados la cuestión del dopaje es un argumento recurrente, pero queda invalidado por la democratización del fenómeno. No obstante, el periodista británico Matt Rendell distingue: «El ciclismo francés no se ha globalizado tanto en este sentido. [Los médicos] Conconi y sus alumnos Ferrari y Cecchini trataron a corredores de todas las nacionalidades, rusos, italianos, daneses, españoles, etc., pero no tanto a franceses, que no corrían fuera sino en equipos nacionales. Ellos no se beneficiaron tanto del “sistema Conconi” durante los años noventa».

Además, Rendell apunta un factor de moda y cuño muy anglosajón: «La tradición secular del ciclismo en Francia puede haber sido un estorbo a la introducción de la ciencia deportiva. Los norteamericanos y los ingleses no tienen tradición de ciclismo, por eso no hay resistencia a nuevos métodos con base científica».

Por su parte, la excelencia sin campeones del tenis galo no pasa nada desapercibida para sus propios compatriotas. «Tenemos mucho potencial pero aún estamos un paso por detrás de las grandes figuras», señala Carole Bouchard, periodista francesa de tenis en L’Equipe. «Tsonga, Monfils y Gasquet deberían estar luchando por los grandes títulos más pronto que tarde, pero realmente no está ocurriendo».

En un estupendo artículo del pasado mes de abril (Ravi Ubha, CNN), Patrice Domínguez, director del torneo ATP 250 de Montpellier, indica que «sabemos cómo construir jugadores que alcancen el top ten. Después, ¿qué marca la diferencia? No es la federación o el entrenador, sino el deseo individual». Patrick Mouratoglou, entrenador de Serena Williams, dispara en una dirección similar: «Quizá lo que no tenemos es la mentalidad adecuada para forjar campeones. A veces las cosas son demasiado fáciles para los jugadores franceses. Ganan mucho dinero muy pronto y es posible que les falte cierta ambición». Ese supuesto problema se acrecienta en Roland Garros: ninguna superficie requiere tanta brega ni fuerza mental como la tierra batida.

Arnaud Di Pasquale, Director Técnico Nacional francés, añade un matiz revelador sobre sus tenistas, que en realidad vale para cualquier deporte de élite y que corona la extraña anatomía de esta sequía gala: «Tenemos que impulsar una cultura ganadora, pero en ello hay un componente realmente personal». En tanto no comparecen en las canchas y en las carreteras los esperados campeones, latentes en algún limbo competitivo por desentrañar por más recursos que se dispongan, el país incuba una presión y una nostalgia en aumento. Quién sabe si con una caducidad inminente.

Artículos relacionados

Caso Contador: Cronología de un (des)engaño

Caso Contador: Cronología de un (des)engaño Del Potro 2009: cómo sorprender a Roger Federer sin ser Rafa Nadal

Del Potro 2009: cómo sorprender a Roger Federer sin ser Rafa Nadal Gino Bartali y Fausto Coppi: La leyenda del ciclismo italiano

Gino Bartali y Fausto Coppi: La leyenda del ciclismo italiano US Open 2011: reyes, revueltas y lluvias en el planeta tenis

US Open 2011: reyes, revueltas y lluvias en el planeta tenis Los mejores partidos de tenis del último lustro

Los mejores partidos de tenis del último lustro Toni Nadal: «Rafa, probablemente, es el jugador que más partidos gana jugando mal»

Toni Nadal: «Rafa, probablemente, es el jugador que más partidos gana jugando mal»