EIKNARF

Mother and daughter humpback whale, a photo from the Boing Boing Flickr Pool

Mother and daughter humpback whale. A photo captured and shared in the Boing Boing Flickr Pool by reader Christopher Michel.

Tú no eres tú

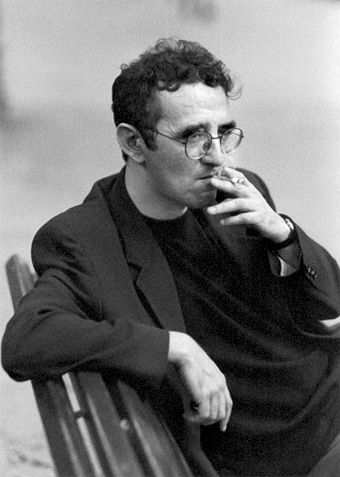

Fotografía: Jorge Quiñoa

Sobradas razones para afirmar que no existes

La paradoja de la sorites o paradoja del montón de los filósofos megáricos reza así: supongamos que tenemos un montón de mil granos de trigo. Si apartamos los granos uno a uno, ¿en qué punto cesa de ser un montón? ¿Cuándo un montón deja de ser un montón? Algo similar ocurre con el ser humano. ¿Cuándo se deja de ser humano? ¿Cuándo se empieza? ¿Dónde trazamos la frontera? ¿En qué punto somos nosotros si físicamente apenas no existimos, biológicamente estamos siendo continuamente sustituidos y psicológicamente somos incapaces de objetivar nuestro lugar en el mundo? ¿Cómo podemos siquiera considerar que estamos vivos si nos pasamos gran parte de nuestra vida durmiendo o actuando bajo la férula de nuestro piloto automático mental? ¿Cómo afirmar que somos libres si bailamos al son de la química, la genética y la física? En qué nos diferenciamos biológicamente de otras especies vivas, o incluso de una mesa de madera, que en palabras del neurofisiólogo Rodolfo Llinás es indistinguible a nivel físico de un cerebro: este, a diferencia de aquella, tiene la propiedad de creerse vivo como la madera de la mesa tiene la propiedad de quemarse con el fuego.

Por lo general, hay que desconfiar de la sabiduría popular, sobre todo cuando esta se presenta como una formulación aforística, pero en esta ocasión viene a colación una en la que, después de leer lo que viene, depositaréis todo vuestro crédito: «no somos nada».

Un puñado de polvo

Como en esencia estamos compuestos de agua (un 60 %), la mayor parte de nuestros elementos constituyentes son oxígeno, hidrógeno y carbono. En concreto, somos un cubo de oxígeno del tamaño de un televisor pequeño, un ladrillo de carbón, un kilogramo de calcio y una cucharadita de hierro.

También estamos formados por un puñado de otros elementos marginales, algunos de ellos tóxicos e incluso radiactivos: unos gramos de fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio, hierro, flúor, zinc, silicio, rubidio, estroncio, bromo, plomo, cobre, aluminio, cadmio, cerio, bario, yodo, estaño, titanio, boro, níquel, selenio, cromo, manganeso, arsénico, litio, cesio, mercurio, germanio, molibdeno, cobalto, antimonio, plata, niobio, circonio, lantano, galio, telurio, itrio, bismuto, talio, indio, oro, escandio, tantalio, torio, uranio, samario, berilio y walframio. Este último es el elemento del que albergamos menos cantidad: apenas un cubo de 0,10 milímetros. De algunos de estos elementos ni siquiera se conoce su función específica en nuestro cuerpo, como el rubidio. Sencillamente está ahí, como la burocracia.

No parece, pues, que seamos algo particularmente distinto de lo que nos rodea. Lo único que nos diferencia es, en suma, la proporción de cada uno de los componentes, como en la receta de una tarta.

Cuerpo indistinguible

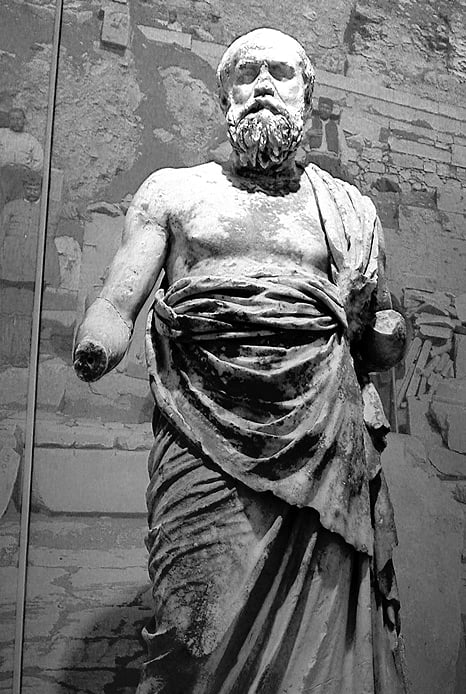

Sin olvidarnos de la comparación de la tarta, podemos recurrir a otra conocida imagen filosófica similar a la paradoja de la sorites. Todas las moléculas de nuestro cuerpo han sido sustituidas por otras, de modo que somos como la nave de Teseo, la paradoja filosófica basada en una reliquia que al parecer conservaban los antiguos atenienses. Según Plutarco, el filósofo griego del siglo I:

La nave en la que regresaron Teseo y los jóvenes atenienses tenía treinta remos, y Atenas la conservó incluso hasta la época de Demetrio de Falero, pues las viejas tablas se retiraban a medida que se deterioraban, y se colocaba en su lugar madera nueva y más fuerte, hasta el punto de que la nave se convirtió, entre los filósofos, en un ejemplo vivo de la cuestión lógica relativa a las cosas que crecen; unos sostenían que la nave seguía siendo la misma, y los otros respondían que ya no lo era.

Estatua posiblemente de Plutarco. Museo arqueológico de Delfos, Grecia. Foto: Ricardo André Frantz. (CC)

La física nos demuestra que la paradoja no es solo cuestión de lógica: verdaderamente estamos siendo sustituidos continuamente por lo que nos rodea, lo que desafía la continuidad de nuestra identidad, como Arnold Schwarzenegger en Total Recall. Las células del cuerpo de cualquier individuo (sea lo que sea que signifique eso a estas alturas) se reemplazan en gran parte al menos una vez al mes, e incluso las que no lo hacen (como las hepáticas, que permanecen más tiempo, o las neuronas, que duran toda la vida) reciclan, reparan y sustituyen sus partes constituyentes (como las proteínas y carbohidratos). Y si alguien tomara todas las células que henos ido sustituyendo, ¿cuántos yoes podría construir? ¿Cuántos «nosotros» están desparramados por el mundo como un rompecabezas gigante sin resolver? ¿Qué «yo» es más auténtico? Es, de hecho, muy improbable que alguna molécula de nuestro cuerpo adulto tenga más de nueve años de edad. Como el calcetín favorito de Locke, quien reflexionaba si, tras ponerle un parche, continuaba siendo el mismo calcetín. ¿Y si, años después, todo el material del calcetín es reemplazado por parches?

A la dificultad de determinar quiénes somos a nivel físico hay que añadir que, superficialmente, somos como los zombis de The Walking Dead: todas las células de la capa superior de nuestra piel están muertas, al igual que si vistiéramos la túnica negra de la Parca. Un adulto corriente transporta encima de su cuerpo nada menos que dos kilogramos de células cutáneas muertas, de las cuales diariamente se desprenden miles de millones.

O dicho de otro modo: si pudiéramos arrancarnos nuestros átomos con unas pinzas, uno a uno, para apilarlos en un montón de polvo atómico, finalmente ese montón de polvo atómico seríamos nosotros. El cuerpo de un bebé de cuatro kilogramos contiene unos 400.000.000.000.000.000.000.000.000 átomos en su cuerpo. Pero tarde o temprano, en un plazo máximo de 650.000 horas, los átomos se dispersarán silenciosamente y se dedicarán a ser otras cosas del mundo.

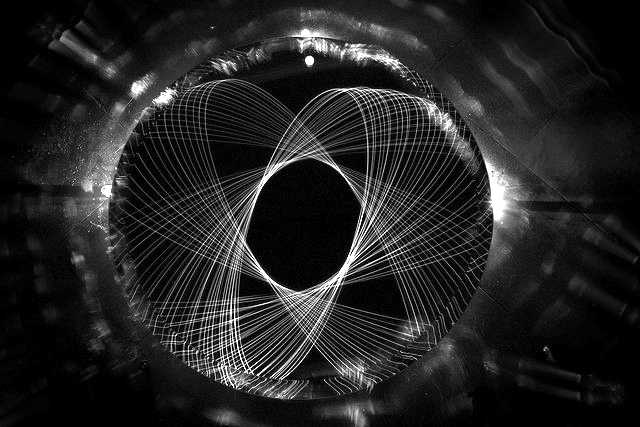

Más que entidades físicas individuales, pues, parecemos remolinos energéticos que atrapan cosas de su alrededor y las integran en nuestro cuerpo, estableciendo una línea divisoria arbitraria entre el nosotros y los demás, tal y como explica el biólogo evolutivo Scott D. Sampso en Este libro le hará más inteligente: «En punto de “corte” puede situarse en muchos sitios, en función de la metáfora del yo que elijamos abrazar».

Somos ellas

Podríamos aducir, entonces, que somos seres vivos, aunque ni siquiera haya consenso en la comunidad científica sobre la definición de «vida». Con todo, suponiendo que los animales sean seres vivos cualitativamente superiores al resto de los seres vivos, no parece que nos diferenciemos mucho unos de otros. Tim Spector, profesor de genética epidemiológica del King´s College de Londres, lo resume así en su libro Post Darwin: «los humanos compartimos el 99% de nuestra secuencia de ADN con los chimpancés, de los que nos separamos hace ya 6 millones de años; el 90% con las ratas (100 millones de años), e incluso un 31% con la levadura (1500 millones de años)».

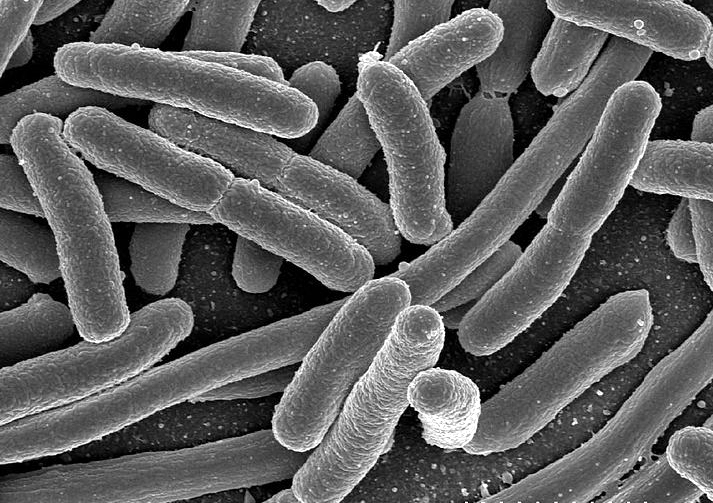

Por si esto fuera poco, los seres humanos parecen funcionar más como receptáculo y transporte de nuestros genes, tal y como explica Richard Dawkins en El gen egoísta. Y, además, la mayor parte de nuestro cuerpo ni siquiera somos «nosotros», sino un universo de bacterias que vive en cada centímetro de nuestro exterior y nuestro interior. Las bacterias que viven en nuestro cuerpo, y se aprovechan de él, superan en número a nuestras propias células constituyentes. La proporción es de más de 10 a 1. En un solo centímetro cuadrado de nuestra piel hallaremos una media de cientos de miles de bacterias. En total, unos 1000 millones en la boca, 10 millones en la axila, 10 millones en las ingles y unos 750 billones de bacterias intestinales pertenecientes a más de 400 especies diferentes.

Si nos centramos en la colonia microbiana que nos produce más rechazo, las bacterias intestinales, entonces el intestino delgado está poblado por 100 millones de células bacterianas por mililitro; y el intestino grueso o colon por 100 mil millones por mililitro. Hay entres seis y siete mil especies diferentes. El peso total de todos estos microbios se ha estimado en más de un kilogramo. Muchos de ellos llevan consigo genes que nos dotan con rasgos y funciones útiles para nosotros, como ayudarnos a asimilar nutrientes, y convertir el resto en excremento que más tarde evacuaremos: un total de cincuenta y cuatro kilogramos de caca al año, de media. Pero la colonia microbiana de nuestra boca puede llegar a ser igualmente extraña a la par que repugnante Fue descubierta por primera vez en el siglo XVII por el comerciante de tejidos y naturalista holandés Anton van Leeuwenhoek, que se rascó una porción de su placa dental y la observó al microscopio, descubriendo «con considerable asombro… muchos animáculos diminutos, que se movían de un modo muy hermoso… tan juntos que parecían un enorme enjambre de moscas o mosquitos». Esta comunidad microbiana bucal tiene unas 600 especies diferentes, y cada vez que mantenemos un largo beso con alguien, intercambiamos cinco millones de bacterias.

Somos más una bacteria que un ser humano. Tenemos 25.000 genes contenidos en nuestras células, pero poseemos 20 veces más de genes no humanos procedentes de las bacterias. En consecuencia, tal vez debamos definir el «yo» como nuestro cerebro, la médula espinal, el torrente sanguíneo, y poco más. Sea como fuere, en nuestro cuerpo vive, o está formado por, más organismos distintos que personas hay en el mundo; incluso por más organismos que números de estrellas encontramos en la Vía Láctea.

Micrografía al microscopio electrónico de barrido de células de Escherichia coli. Foto: Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH (DP)

Cuerpo vacío

Imaginemos que a estas alturas todavía no nos importa ser iguales a lo que nos rodea, compartir genes con los animales o descubrir que la mayor parte de nuestra masa la componen bacterias. Entonces deberemos enfrentarnos a otro problema: nuestro cuerpo no existe. Prácticamente no es nada. Está vacío aunque, en apariencia, esté lleno. De hecho, está tan vacío que, si fuera una cueva, produciría eco. Bueno, eso no, pero casi. La razón es que estamos hechos de átomos, y los átomos dejan entre sí enormes espacios en los que no hay nada.

Para entender mejor hasta qué punto el átomo está vacío, la siguiente analogía resulta sumamente gráfica: imaginemos un átomo del tamaño de un estadio deportivo internacional. En tal caso, los electrones se encontrarían en la parte alta de las gradas; se verían tan pequeños como la cabeza de un alfiler. El núcleo del átomo estaría en el centro del campo y tendría el tamaño aproximado de un guisante. Y en el resto del estadio deportivo, nada. Eso es la materia, eso somos. Un estadio. Deportivo. Vacío. Planteémoslo de otro modo para que sea más fácilmente asimilable: el 99,9999999 % del volumen de un átomo es espacio vacío.

Con todo, a pesar de su tamaño, el núcleo del átomo es muy pesado: el 99,9 % de la masa del átomo reside en el interior del núcleo. Los protones son tan minúsculos que cabrían 500.000 millones de ellos en la cabeza de un alfiler. Sin embargo, son enormes si los comparamos con los electrones o los quarks: si los protones y neutrones tuvieran un centímetro de anchura, el diámetro de los electrones y los quarks sería menor que un pelo humano, y el diámetro total del átomo sería mayor que la longitud de 30 campos de fútbol americano, tal y como señala Joel Levy en 100 analogías científicas.

O tal y como explica Bill Bryson en Una muy breve historia de casi todo: «Los protones forman una diminuta parte del centro del átomo. Son tan pequeños que una pizca de tinta, como el punto de esta “i”, puede contener 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000».

No somos nadie

Para demostrar que individualmente somos poca cosa, pero que también lo somos colectivamente, es conveniente reflexionar un momento sobre lo siguiente: si una ciudad con la densidad demográfica como la de Madrid creciera hasta alcanzar el tamaño de España, podría albergar a toda la humanidad, siete mil millones de individuos, y sobraría espacio. Toda la humanidad, apiñada como en una melé de rugby, apenas ocuparía una pequeña sección del interior del cañón del Colorado. El problema de la superpoblación no tiene que ver con el espacio que ocupamos, sino con los recursos que consumimos. Repetiremos el ejercicio con otro ejemplo que refiere Cristina García-Tornel en su libro Compendio general e innecesario de cosas que nunca pensó que le fueran a importar, empleando Tenerife como ejemplo: «Si tenemos en cuenta que la población mundial es de 7000 millones de personas y que cada uno de nosotros ocupa un área de 0,15 metros cuadrados, significa que, si nos juntamos, unos con otros, bien pegados, rellenaríamos un área de 1050 kilómetros cuadrados. Es decir, la humanidad entera ocuparía un poco más de la mitad de la isla de Tenerife».

Si como grupo no somos nada, nuestra historia tampoco reviste importancia desde un punto de vista cosmológico. Por ejemplo, si toda la historia del universo, desde el Big Bang hasta el momento actual, se comprimiera proporcionalmente en un año, produciéndose así el Big Bang el 1 de enero, la vida en la Tierra no aparecería hasta el 30 septiembre. Los primeros primates, el 30 de diciembre. La historia de la humanidad comenzaría 21 segundos antes de las 00:00 del 31 de diciembre, tal y como ha explicado Carl Sagan en su libro Los dragones del Edén. Toda la historia escrita tiene solo 14 segundos. Jesús de Nazaret nació hace 4 segundos.

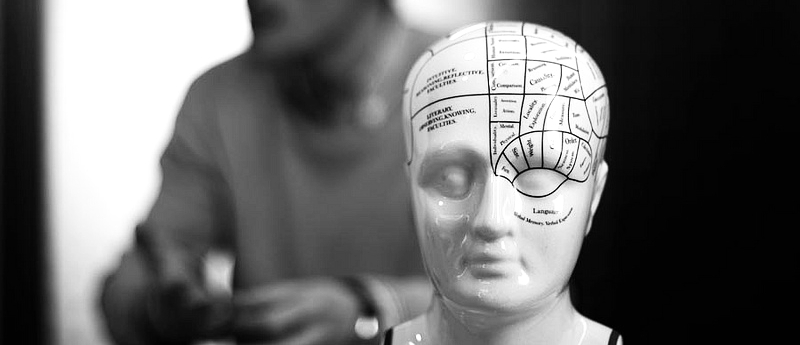

Cerebro tonto

Gran parte de lo que vemos y procesamos a través de nuestro cerebro constituye una ilusión, lo cual invalida parcialmente la máxima «ver para creer». Natural que esta idea desafíe nuestro sentido común, porque a su vez en un sentido poco común: después de todo, solo vemos el 1% del espectro electromagnético y oímos el 1% del espectro acústico. Los rayos X, los rayos gamma, la luz infrarroja o la ultravioleta son completamente invisibles para nosotros. A decir verdad, nuestros ojos solo detectan el rojo, el verde y el azul, tal y como explica el físico teórico Michio Kaku en su libro El futuro de nuestra mente:

Eso significa que nunca hemos visto el amarillo, el marrón, el naranja ni muchos otros colores. Esos colores existen, pero nuestro cerebro solo puede hacerse una idea aproximada de cada uno de ellos combinando en distintas proporciones el rojo, el verde y el azul.

Además, gran parte de lo que vemos se lo inventa alegremente nuestro cerebro, modificando las instantáneas de la realidad como si dispusiera de un sofisticado PhotoShop. Ello se debe a que, si bien nuestro ojo sería como una cámara fotográfica de decenas de megapíxeles, no hay forma de enviar toda esa información al cerebro. Además, en caso de que se enviaran los aproximadamente 70 gigabytes de información que registra el ojo en cada segundo (es decir, 3500 veces la capacidad de transmisión de datos una conexión de ADSL de 20 megabytes), el cerebro sería incapaz de procesar tal caudal de información (actualmente, aún suponiendo el 2% de nuestro peso corporal, el cerebro ya consume un 20% de nuestra energía total; y en el caso de los recién nacidos, el consumo es de un 65% de la energía total del bebé).

A causa de estas limitaciones fisiológicas, el cerebro se queda con una fracción de la realidad, comprime las imágenes como comprimimos un JPG. Descarta los detalles que no considera relevantes. Por ejemplo, si situamos un dedo frente a nuestros ojos, el dedo se verá muy nítido, pero el resto de la escena que queda detrás quedará borrosa: ese desenfoque es la información que el cerebro descarta en ese instante. Esta simplificación de lo que registra nuestros sentidos es la razón por la que somos tan proclives a las ilusiones ópticas o acústicas, y en general somos víctimas de gran parte de los trucos de magia de David Copperfield. También deberíamos contemplar continuamente una gran mancha negra delante de nuestros ojos, que es el punto ciego de nuestra visión de resultas de la ubicación del nervio óptico en la retina, pero el cerebro la disimila calculando un promedio.

Incluso al observarnos en un espejo, lo que vemos no somos exactamente nosotros, como si el reflejo especular nos mostrara una suerte de doppelgänger, de modo que estamos incapacitados para saber cómo somos en realidad, tal y como resume Michio Kaku:

Para empezar, me veo con una mil millonésima de segundo de retraso, porque ese es el tiempo que un haz de luz tarda en salir de mi cara, llegar hasta el espejo y volver hasta mis ojos. Además, la imagen que veo es un promedio de miles de millones de funciones de onda. Sin duda se parece a mi imagen, pero no es exacto.

En términos generales, nuestros sentidos reciben unos diez millones de bits de información por segundo, pero tal y como señala Jennifer Ackerman en Un día en la vida del cuerpo humano: «conscientemente solo procesamos entre siete y cuarenta bits».Timothy Wilson, de la Universidad de Virginia, emplea otra métrica en Strangers to Ourselves para señalar que nuestra mente es capaz de asimilar en un momento dado once millones de informaciones, pero que solo somos conscientes de cuarenta. La mente consciente tiene una capacidad de procesamiento 200.000 veces menor que el inconsciente, según Ap Dijksterhius, Henk Aarts y Pamela K. Smith en el estudio «The power of the Subliminal, publicado en The New Unconscious». Y, además, como añade Daniel Gilbert, psicólogo de Harvard, nuestras mentes divagan durante el 46% del tiempo, tal y como sugirió en su artículo de Science «A Wandering Mind Is an Unhappy Mind». O como afirma David DiSalvo en su libro Qué hace feliz a tu cerebro, «la mayoría de nosotros pensamos en cosas distintas de las que estamos haciendo, en un porcentaje de un 30 a un 50 por ciento, durante nuestro estado de vigilia». O sea, que vestimos ropajes de zombi y pensamos como zombis.

Zombis propensos a la locura, habría que añadir. Porque nuestro cerebro, situado en lo alto de nuestro cuerpo, pendular, expuesto a la intemperie, es propenso a funcionar mal tras una contusión o incluso un ascenso mínimo de temperatura, tal y como escribe Edward O. Wilson en su libro Consilience: «la cabeza es un globo frágil e internamente licuescente, en equilibrio sobre un delicado eje de hueso y músculo, en cuyo interior el cerebro es vulnerable y la mente se puede aturdir o incapacitar con frecuencia». No en vano, algunos estudios sugieren que, en el transcurso de una vida, casi la mitad de la población mundial se enfrentará a brotes de una enfermedad mental, desde la esquizofrenia hasta el trastorno obsesivo-compulsivo, pasando por el trastorno bipolar, como ha señalado el psicólogo Gary Marcus en un libro en el que trata de demostrar lo chapuzas que es cerebro en términos generales, Kluge: «Existe una gran regularidad en las formas en que la mente humana se viene abajo, y ciertos síntomas, como la disforia (tristeza), la ansiedad, el pánico, la paranoia, los delirios, las obsesiones y la agresividad descontrolada, reaparecen una y otra vez».

Los recuerdos de nuestro pasado en realidad son reconstrucciones, no auténticos reflejos de lo que aconteció, con independencia de que nos hayamos emocionalmente involucrados o estemos completamente seguros de que las cosas pasaron tal y como recordamos. A veces, estas distorsiones se producen en pequeños detalles, como quién hace más la colada en casa; pero otras veces reconstruimos recuerdos completos y traumáticos con un gran número de detalles falsos, como un episodio de violación en nuestra infancia que en realidad nunca tuvo lugar, tal y como explica David Linden El cerebro accidental. Empleando una analogía, si nuestra memoria fuera una biblioteca, a menudo estaría sacudida por terremotos, un díscolo bibliotecario cambiaría volúmenes de sitio, y cuando nosotros mismos extrajéramos un volumen concreto, entonces tal volumen se modificaría o arrastraría fragmentos de otros volúmenes. Cuantas más veces recuperamos un volumen, menos polvo y deterioro acumulará, y más fácilmente accederemos a su contenido, pero incluso así puede que el lugar donde nos encontremos en ese instante influya en cómo recordamos: por ejemplo, es más fácil recordar algo en el lugar donde lo hemos aprendido.

Nuestra lógica dista mucho de ser impecable porque nuestro cerebro no evolucionó expresamente para resolver problemas de lógica, sino para sobrevivir en un contexto prehistórico. Como nuestro cerebro está jalonado de parches evolutivos, unos sobre otros de otros, como en un palimpsesto, solemos forjarnos nuestras creencias y convicciones a través de datos arbitrarios e irrelevantes que quedan anclados en nuestra mente, a modo de virus. Nuestro lenguaje también es un caos, no sabemos hablar sin trabarnos de vez en cuando, nuestras palabras y oraciones son ambiguas; nuestros idiomas no son sistemáticos y regulares, sino producto de azarosas combinaciones léxicas y tendencias sociales.

De hecho, lo que llamamos personalidad ni siquiera es algo fijo, coherente e individual: más bien somos múltiples actores representando una obra de teatro, tal y como explica la investigadora Rita Graham en su obra Multiplicidad. Es nuestra forma de adaptarnos a las nuevas situaciones, así que, en palabras de la psicóloga Patricia Linville, de la Universidad de Duke, cuantas más «personalidades tributarias poseamos», mejor dotados estaremos para enfrentarnos a las situaciones inesperadas. O parafraseando a Miguel de Unamuno: cuando dos personas se encuentran no hay dos, sino seis personas: una es como uno cree que es, otra como el otro lo percibe y otra como realmente es; esto multiplicado por dos da seis. Ya dijo Montaigne que entre nosotros y nosotros mismos hay la misma diferencia que entre nosotros y los demás.

Marionetas

A pesar de los escritos optimistas del físico matemático Roger Penrose, plasmados en obras como La nueva mente del emperador, en los que se defiende que la conciencia humana es no-computacional, y no se puede describir como otros aspectos del ser humano, no disponemos de la suficiente evidencia como para verter tal afirmación. Puede que los procesos cuánticos estén implicados en la conciencia y, por ende, en el libre albedrío, pero de ello solo puede derivarse que seremos incapaces de determinar la posición, velocidad y energía de todas las partículas que nos constituyen. Es decir, que estaremos incapacitados para predecir nuestro futuro. En otras palabras, un sistema dentro de otro sistema no puede calcular ese sistema. No obstante, que seamos incapaces de calcular lo que haremos dentro de una hora no significa que ello no esté determinado por la física, y por tanto el libre albedrío solo constituya una ilusión cognitiva más. Es muy probable, pues, que todo nuestro comportamiento sea resultado del Big Bang, como si nuestras neuronas fuesen bolas de billar impulsadas por una Gran Tacada.

Lo cual queda atrozmente simplificado en un experimento de 1985 realizado por Benjamin Libet, en el que se solicitaba a personas que miraran un reloj y anotasen con precisión el momento en que decidían mover un dedo. Los escáneres de electroencefalografía revelaron el instante exacto en que se tomaba esa decisión. Al comparar ambos tiempos, existía una discrepancia: el cerebro había tomado la decisión aproximadamente 300 milisegundos antes de que la persona tomara conciencia de ella. Es decir, que a veces el cerebro toma decisiones con antelación, sin la participación de la conciencia, y después trata de disimularlo haciéndonos creer que la decisión fue consciente, tal y como lo ha explicado Michael Sweeney: «Los resultados de Libet sugerían que el cerebro sabe lo que una persona decidirá antes que la persona […] El mundo debe reevaluar no solo la idea de que los movimientos se dividen entre voluntarios e involuntarios, sino la propia noción de libre albedrío».

Un decfase de un cuarto de segundo se nos antoja una cantidad de tiempo despreciable, pero constituye una eternidad si tenemos en cuenta que los impulsos nerviosos solo tardan una décima de segundo en llegar desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie. Lo que también implica que la conciencia no es una corriente fluida, sino más bien una serie de imágenes que adquieren apariencia de continuidad después de que nuestro cerebro complete los huecos; sobre todo cuando hay un exceso de estímulos, tal y como ha escrito el neurocientífico de Caltech Christof Koch: «Hasta una imagen que golpea la retina una décima de segundo después de otra puede bloquear la percepción consciente de la imagen anterior».

A pesar de ello, continuamos pensando que nuestras decisiones son nuestras, como si viviéramos excluidos de la física circundante, inventándonos toda clase de agentes que rompan las cadenas causales, tal y como ha denunciado el filósofo Robert Kane: «Los libertaristas han invocado centros de poder transempíricos, egos inmateriales, yoes nouménicos, causas inobjetivables, y toda una letanía de otras instancias especiales cuyas operaciones no quedaban muy claramente explicadas».

Sea como fuere, aunque exista un resquicio en la física por el que pueda colarse un hálito de libre albedrío, aún habría que abordar las cadenas que nos impone el cóctel neuroquímico que tamiza todo lo que hacemos y pensamos, como la varilla de virtudes que controla a una marioneta, tal y como apunta Steven Johnson en La mente de par en par:

La insensibilidad al rechazo y la confianza social de la serotonina; el empuje exploratorio y la búsqueda sin placer de la dopamina; la irregularidad del cortisol; la felicidad «oceánica» de la endorfina; el impulso de la oxitocina para crear vínculos emocionales; la brusca subida de la adrenalina.

En cualquier caso, poco importa dirimir hasta qué punto somos conscientes o libres si nos pasamos gran parte de nuestra vida dormidos, literalmente. El tiempo que permanecemos dormidos anualmente equivale a 122 días, una tercera parte de nuestra vida, si es que a estas altura alguien tiene claro qué es la vida y, en cualquier caso, si estamos despiertos cuando ponemos en funcionamiento el piloto automático. La vida es sueño, máxime si tenemos en cuenta que la mayoría de nosotros sueña cinco veces en cada período de sueño de ocho horas, lo que supone alrededor de 1825 sueños al año. Una cifra para esgrimir enérgicamente frente a los que consideran que conectarse a entornos virtuales no es vivir de verdad. El argumento perfecto para tomar la píldora roja y entrar en Matrix. Para siempre.

No somos el centro de nada

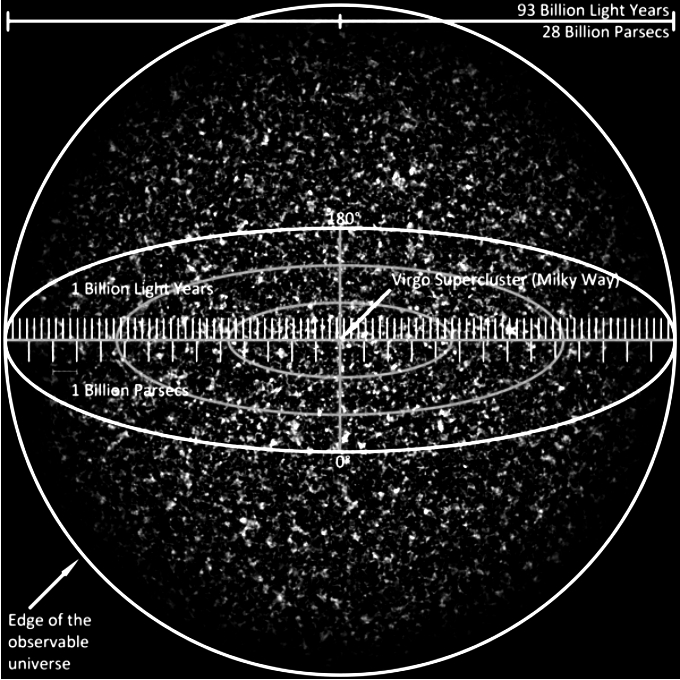

Por si todo lo anterior fuera poco, nuestros átomos no son nuestros, sino que fueron originados en la barriga de una estrella lejana. Muy lejana, de hecho, porque el universo es tan gigantesco que cuesta creer que nosotros seamos algo más que una brizna de hierba.

Concretamente, el universo visible tiene un millón seiscientos mil millones de millones de millones de kilómetros de anchura o 150.000 años luz (con una edad aproximada de 13.800 millones de años). Es una distancia que somos incapaces de cubrir pero, aunque lo hiciéramos, no llegaríamos a ningún borde o límite: el universo se curva sobre sí mismo de un modo inimaginable, de manera que llegaríamos de nuevo al mismo punto de partida. Como si estuviéramos atrapados en una esfera de más de tres dimensiones en cuyo exterior no hay nada porque ni siquiera tiene sentido el término «exterior o fuera del universo». En realidad una esfera es solo una de las tres formas posibles de nuestro universo. Las otras dos son una silla de montar hiperbólica y una forma sin apenas curvatura.

Además, a pesar de que no somos capaces de percibirlo, el tiempo transcurre más o menos deprisa en función de dónde nos encontremos y a la velocidad a la que viajemos. Por eso, la cola de un perro envejece más lentamente en relación al propio perro (aunque sea a nivel infinitesimal), porque la cola no deja de agitarse (sobre todo si el perro está contento). Las asimetrías temporales significativas se producen desarrollando grandes velocidades: por ejemplo, los astronautas que formaban la tripulación de la misión espacial soviética Mir EO-3 permanecieron un año en órbita, yendo siempre a 8 km/s, pero al aterrizar solo tenían una diferencia de tiempo respecto a los humanos que permanecimos en la Tierra de 0,01 segundos. Sin embargo, si un hermano gemelo viajara a una velocidad equivalente al 0,6 de la velocidad de la luz hasta un lugar que se encuentre a seis años luz de distancia, al regresar sería cuatro años más joven que el hermano gemelo que se quedó en la Tierra. Mejor que cualquier tratamiento antiaging.

La altura también influye en esta desincronización temporal. A mayor altitud en la Tierra experimentaremos menos gravedad, y por tanto una dilatación temporal menor. Si permanecemos mucho tiempo en la cima de un rascacielos o una montaña, al bajar seremos un poco más viejos que quienes están en el suelo, más próximos a la fuente de la fuerza de la gravedad. Hablamos, naturalmente, de asimetrías muy pequeñas: viviendo 79 años en la azotea del Empire State Building, a 380 metros de altitud, perderíamos 0,000104 segundos de nuestro tiempo con respecto a alguien que viviera a ras de suelo. Pero la superficie de Marte es tres años más vieja que la de la Tierra debido al a dilatación temporal gravitatoria.

Un lugar donde experimentar de forma asombrosa esa dilatación temporal sería en la superficie de una estrella de neutrones: estrellas con una gran masa, hasta el punto de que un pedazo de estrella de neutrones del tamaño de un terrón de azúcar pesa tanto como toda la humanidad en conjunto. En tales condiciones de gravedad, un observador en el espacio experimentaría 60 minutos por cada 65 minutos del que permanece en la estrella de neutrones. Estaríamos aplastados hasta límites insoportables para la vida, pero teóricamente ganaríamos 5 minutos de vida por hora; y de añadidura, una gravedad tan poderosa también evitaría el problema de que nuestro cuerpo fuera en un 99% vacío: nuestros átomos se comprimirían hasta que prácticamente ocuparan el tamaño del núcleo. Nuestro tamaño, eso sí, sería microscópico: si el Sol consiguiera aplastarse hasta adquirir la densidad de una estrella de neutrones, ocuparía el mismo volumen que el Everest (actualmente, a efectos comparativos, el diámetro del Sol es cien veces el de la Tierra).

Todo es tan enorme que cuesta imaginar la ingenuidad del ser humano cuando se cree el centro del universo. Uno de los primeros seres humanos que empezó a advertir el error fue Nicolás Copérnico, que plasmó sobre papel su teoría heliocéntrica entre el 1510 y el 1514. Tardó mucho tiempo en publicar su tratado De revolutionibus orbium coelestium (1543) por temor a recibir represalias de la iglesia, partidaria de que era la Tierra el centro del universo. Más tarde, Charles Darwin hizo lo propio con el ser humano, reduciendo su categoría a la de una especie más; y más tarde lo hizo Werner Heisenberg, poniendo en entredicho la realidad material y hasta el principio de causalidad.

Todo es tan inabarcable y nosotros somos tan insignificantes que si viajáramos en nuestro coche a 193 km/h ininterrumpidamente por una hipotética autopista imaginaria, tardaríamos 2497 años en llegar a Neptuno, que todavía se encuentra en el sistema solar. La máxima velocidad desarrollada por tecnología humana es algo más de 250.000 km/h, marca obtenida por la nave Helios 2. Una tecnología aún sin probar denominada propulsión nuclear de pulso (que básicamente consiste en hacer explotar una bomba atómica debajo de la nave cada segundo) apenas nos permitiría desarrollar una velocidad equivalente al 5% de la velocidad de la luz (que es 300.000 km/s). Y la luz, para llegar a la estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, tardaría 4,22 años: Helios 2, sin embargo, tardaría 18.000 años en llegar allí. La Vía Láctea alberga cientos de miles de millones de estrellas (necesitaríamos 4000 años para nombrarlas todas, suponiendo que pronunciáramos sus nombres a razón de uno por segundo). Y la Vía Láctea forma parte de los 140.000 millones de galaxias que posiblemente existen en el universo visible. El astrofísico Bruce Gregory calculó que si las galaxias fueran guisantes, habría suficientes para llenar un gran estadio deportivo.

Y no importa que no nos movamos voluntariamente, porque seguimos viajando por el universo a velocidades inimaginables. En 1929, el astrónomo Edwin Hubble descubrió que todas las galaxias se alejaban de la Tierra y de las demás galaxias, y que además lo hacían a velocidades directamente proporcionales a la distancia mutua. En honor a Hubble, lanzamos al espacio un telescopio llamado también Hubble que tiene una resolución de 0,085 arcosegundos (el equivalente a leer la inscripción de una moneda pequeña a dos kilómetros de distancia), con la que hemos confirmando que el universo no deja de expandirse. Eso origina nuestro movimiento, porque formamos parte de una carambola de engranajes que nos impulsa de un lado para otro tal que así: además de girar sobre sí misma a 1.000 km/h (en un punto medio de su superficie), la Tierra describe una órbita alrededor del Sol a una velocidad superior a los 107.000 km/h respecto al Sol, tal y como explican Brian Cox y Jeff Forshaw en ¿Por qué E=MC2?: «Si te vas a la cama por la noche y duermes ocho horas, cuando te despiertes habrás recorrido más de 800.000 kilómetros». Pero el movimiento no acaba aquí: el Sol, con la Tierra alrededor, se desplaza por la Vía Láctea a unos 780.000 km/h. Además, la propia Vía Láctea viaja a 900.000 km/h en dirección al centro de los cúmulos de la constelación de Virgo, que a su vez se desplazan a una masa mayor, Acuario, a 1.400.000 km/h.

¿Más? De toda la materia del universo visible, solo un 4% es materia normal, como la materia de la que están formadas todas las cosas que conocemos. Un 23% está hecho de materia oscura (invisible), que los físicos intuyen que existe pero no saben lo que es. El 73% restante, es decir, casi toda la materia del universo, es energía oscura, que también es invisible, y tampoco sabemos qué es. Tal y como ha observado el físico Walter Lewin en Por amor a la física: «La conclusión es que ignoramos qué es el 96% de la masa/energía del universo».

Y quién sabe si estamos rodeados de infinitas copias de todo cuanto conocemos en diversas dimensiones, algunas de ellas desarrollando instantes y acciones que nunca hemos experimentado nosotros. O tal vez todo, nosotros incluidos, solo somos una simulación generada por un superordenador (o somos reales y todas las especies extraterrestres de mayor inteligencia que la nuestra han decidido convertir sus mentes a bits para vivir en un universo generado por un superordenador en el que puedan evitar la inminente destrucción del universo, el Big Crunch, ralentizado hasta casi el infinito el reloj subjetivo del superordenador). El cualquier caso, un día el universo se acabará, y ya no importará lo pensemos al respecto.

Ni siquiera que,a pesar de todo lo escrito, oh, aún nos creemos el centro de la creación.

La nube negra de Roberto Bolaño

Cortesía de Anagrama.

La noche cae y Udo sale de su hotel de vacaciones a buscar al Quemado, rescatarlo de algún bar y llevarlo de vuelta a la habitación en la que los dos se retan delante de un tablero lleno de posiciones militares, bases y conquistas. El juego se llama «El Tercer Reich» y recrea la Segunda Guerra Mundial a la manera de un Risk descomunal, costa mediterránea ya abandonada, casi octubre, las tardes más cortas y frías, un frío insospechado para el turista.

A veces es al revés, a veces es el Quemado el que despierta a Udo. Sobre todo desde que ha decidido que va a ganar la partida. Aparece en el Del Mar y espera tranquilamente a que su rival despierte o a que se espabile al menos, para no jugar con ventaja. Uno podría imaginarse al Quemado con gafas frágiles, pelo rizado, media sonrisa y un cigarro en los labios, pero no, Roberto Bolaño prefiere que sea un hombre musculoso, lleno de cicatrices, guerrillero valiente y torturado en un país extranjero, no sabemos cuál.

El Quemado en cualquier caso es la noche y la noche es el universo de lo lumpen. Lo inesperado. Lo temido. El Quemado guarda patines en la playa como Bolaño guardaba un campamento de Casteldefells y Udo simplemente siente la pasión por el abismo propia de todo jovencito de bien, novia estable, trabajo fijo, unos días de playa en algún lugar del sur.

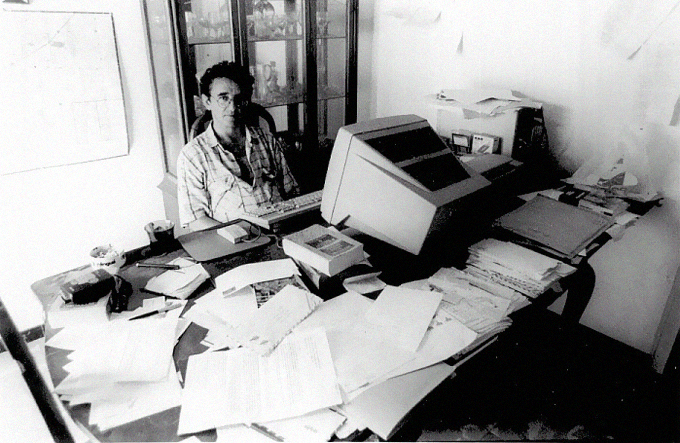

Es 1989 y Bolaño no es nadie. Eso no es lo malo, lo malo es que él mismo sabe que no es nadie: vive en Blanes con su mujer, que espera a su primer hijo, Lautaro. Ayuda en la tienda de bisutería y es un tipo relativamente carismático en el pueblo, siempre dentro de su aparente timidez. El encanto del que sabe pasar desapercibido. Lleva diez años en España, cuadernos y cuadernos emborronados de poesías y pasajes llenos de sexo, jorobaditos y policías. Historias recurrentes que vuelven una y otra vez sobre sí mismas.

Si Bolaño no está atrapado por una nube negra, lo parece, pero en la vida y la obra del chileno las apariencias juegan con la realidad como el Quemado juega con el burguesito Udo en las noches de septiembre. Escribe El Tercer Reich pero nadie la publica. Aún cuatro años después, en 1993, con los cuarenta a la espalda, escribe el famoso poema que resume su carrera hasta ese momento y que da inicio al formidable volumen titulado La universidad desconocida, publicado, póstumamente, como tantas cosas, en 2007: «Rechazos de Anagrama, Grijalbo, Planeta, con toda seguridad también de Alfguara, Mondadori. Un no de Muchnik, Seix Barral, Destino… Todas las editoriales… Todos los lectores… Todos los gerentes de ventas».

Y sin embargo los que le recuerdan le recuerdan feliz. Como si sobreponerse, que decía Rilke, fuera todo.

La energía febril de La universidad desconocida

He elegido El Tercer Reich para empezar el artículo sobre estos años oscuros de Roberto Bolaño porque me parece con mucho su obra más infravalorada, una especie de Parada de los monstruos ochentera vista desde una distancia que cada vez es menor: el esplendor de los primeros días de sol y calor y agosto que dan paso a la penumbra y la soledad del pueblo turístico pero sin turistas, sin playa, sin trabajo. El hotel que sigue abierto sin saberse muy bien por qué, con Udo casi como único cliente, un cliente fuera de sí, desquiciado, fugitivo…

Sin embargo, todos estaremos de acuerdo en que es precisamente La universidad desconocida la que mejor simboliza este periodo de Bolaño y sus páginas son en ocasiones una colección de pinturas negras, que pasan de un vitalismo exultante a la mayor de las nostalgias, la tristeza del día a día, el lumpen sin filtros, las calles del Raval, las Ramblas ochenteras con sus heroinómanos, el propio camping repetido una y otra vez, la chica pelirroja, la obsesión de un tipo febril y enfermo, hígado ya por entonces renqueante. Una especie de Nietzsche que se niega a rendirse, que ve en la propia enfermedad un signo de salud.

Cortesía de New Directions.

Bolaño como representante del destino latinoamericano. A él le gustaba verse así. Escritor chileno en Barcelona pero que escribe, no posturea en la barra del Bocaccio, no comparte comilonas con Barral ni Balcells. Él no es un boom, es una implosión relajada. Bolaño en la UNAM cuando la represión mexicana de 1968, Bolaño recién llegado a Chile cuando el golpe de Estado de Pinochet. Bolaño, en definitiva, convertido él mismo en un fugitivo, un fugitivo salvaje al que solo le queda investigar en los libros y en las calles que huelen a orina.

En cierto modo, La universidad desconocida es el complemento perfecto de Los detectives salvajes, y tengo a Los detectives salvajes como una de las mejores obras literarias de fin de siglo. Lo que en esa novela será ironía, noches mexicanas sin freno, realvisceralismo de tertulias y peleas, persecuciones tras un anciano Octavio Paz, aquí es realidad, dureza, anticipo de lo que será la segunda parte del libro que le consagró: aquel padre Font encerrado en un manicomio y a la vez perfectamente cabal, aquella belleza perdida, aquel huir de la juventud desperdigada por un continente, Ulises Lima y Arturo Belano buscando en el desierto de Sonora los rastros de un poema.

Los detectives salvajes te mecen, te llevan en el asiento de atrás y si te pierdes te hacen un dibujito. La universidad desconocida, en cambio, te despierta con un vaso de agua helada. Porque no queda otra, porque no hay días que estirar, pequeño Udo, esperando un milagro, jugueteando con el peligro, rodeándote de malas compañías. No hay nada a lo que renunciar. Son poesías salvajes, relatos salvajes, son vida pero una vida ochentera, Quinta del Sordo. Nada que nos haga pensar que ese hombre estaba enamorándose y empezando una vida familiar. Nada que remita al pequeño pueblo pesquero de la costa de Girona.

Si la pobreza de Los detectives salvajes es a menudo una pobreza estética, una pobreza de café de La colmena en la que alguien invita o se deja invitar, preludio de una ronda nocturna de descubrimientos, medianoche en México D. F., en La universidad la pobreza, la soledad, las noches perdidas de campamento en invierno no dan pie a la metáfora. Son lo que son. Y se agradece. Sin heroísmos, por favor. Solo resistencia, aguante, paraguas bajo la tormenta.

La fugaz vida feliz de Roberto Bolaño

Se puede decir que la nube negra —al menos la nube negra literaria, el hígado ahí siguió dando guerra, tanta guerra que se le llevó la vida en 2003, cincuenta años recién cumplidos— fue disipándose en 1994 con aquel Premio Ciudad de Irún que daba luz a lo que llevaba casi veinte años en la sombra. Después llegó La literatura nazi en América, un falso ensayo irónico, divertido, que servía para ajustar algunas cuentas pendientes —Bolaño fue muy claro siempre, en sus filias y en sus fobias, eufemismos, los justos— y por último en 1998 la consagración con el Premio Herralde para sus detectives salvajes.

Ahora ya sí, ahora ya columnas en revistas y periódicos y síes de todas las editoriales adonde quisiera mandar sus manuscritos apilados y pasados urgentemente a máquina o guardados en la memoria de ordenadores que de vez en cuando dejan aún alguna sorpresa. Probablemente, muchos llegaron a Bolaño atraídos por una especie de «amargura mágica» y se encontraron a un hombre bonachón, demasiado enfermo, obsesionado con el dinero que podía dejar a su familia cuando faltara y convencido a su vez de que iba a faltar más pronto que tarde.

Recreó sus tiempos en México en más novelas, de manera en ocasiones repetitiva, compiló relatos más o menos logrados, fue francamente desigual en su obra y se embarcó en aquel último reto que fue 2666, libro que tiene su origen en unas notas sobre el personaje de Amalfitano que se publicarían a su vez en 2011 bajo el título de Los sinsabores del verdadero policía, un libro sinceramente prescindible.

Sobre 2666 se ha escrito mucho y de lo más variado, aunque el hecho de que se lo recuerde más por el recuento de los asesinatos en Santa Susana (Ciudad Juárez) que por la disparatada historia del esquivo Benno von Archimboldi no deja de resultar curioso. Lo escribió y lo dejó terminado casi de cualquier manera para que sus hijos tuvieran dinero, para que no pasaran por su propia nube negra, su propia miseria exiliada. Fue un exitazo, desde luego, pero no es fácil adivinar por qué, qué conectó en ese libro con una audiencia masiva mientras otros libros, igual de magníficos pero más oscuros quizá, pasaban desapercibidos.

Como lector, como lector entregado incluso, me alegro de que Bolaño tuviera esos cinco años de éxito de masas. Si algo me da pena es que fueran solo cinco. Tantos años fregando platos en restaurantes de Barcelona y solo un lustro de reconocimiento mundial. Poco antes de morir, en una entrevista concedida ya casi como cadáver a la revista Playboy y recogida en el volumen Entre paréntesis, afirma, refiriéndose a sus años de tinieblas: «Claro que pensé en suicidarme. En alguna ocasión sobreviví precisamente porque sabía cómo suicidarme si las cosas empeoraban».

Es un diálogo maravilloso, una especie de epitafio de diez páginas que, por supuesto, apareció también tras su muerte. En un momento dado, Mónica Maristáin le pregunta: «¿Ha experimentado el hambre feroz, el frío que cala los huesos, el calor que deja sin aliento?», y él responde en una línea: «Cito a Vitorio Gassman en una película: Modestamente, sí». A veces, lo reconozco, todo este universo lumpen me agota… pero otras veces, cuando se da la verdadera genialidad, la genialidad de la tristeza sin matices: esos dos hombres destruidos, suicidófilos, jugando de madrugada, esas cartas de rechazo, esa angustia febril de la madrugada catalana… la empatía es inevitable y ese es el mérito, supongo, de todo gran escritor, que un tipo de clase media-alta del barrio de Malasaña empatice con una vida que no conoce ni por asomo.

Solo la constatación de las nubes negras, que, esas sí, dejan encharcado cualquier solar sin entender de dueño.

Artículos relacionados

Roberto Bolaño, el último perro romántico (y II)

Roberto Bolaño, el último perro romántico (y II) Manuel Vilas: «Elvis cambió el mundo tanto como lo pudo cambiar Freud con el psicoanálisis»

Manuel Vilas: «Elvis cambió el mundo tanto como lo pudo cambiar Freud con el psicoanálisis» La literatura del fútbol, la literatura sobre el fútbol, la literatura contra el fútbol

La literatura del fútbol, la literatura sobre el fútbol, la literatura contra el fútbol Carmen Posadas: «La literatura es terapéutica, me he ahorrado mucho dinero en psicoanalistas»

Carmen Posadas: «La literatura es terapéutica, me he ahorrado mucho dinero en psicoanalistas» Literatura en el ciberespacio: la metáfora del Aleph

Literatura en el ciberespacio: la metáfora del Aleph Juan José Millás: “El periodismo no es un género menor que la literatura. En cada reportaje, como en cada novela, te juegas la vida”

Juan José Millás: “El periodismo no es un género menor que la literatura. En cada reportaje, como en cada novela, te juegas la vida”

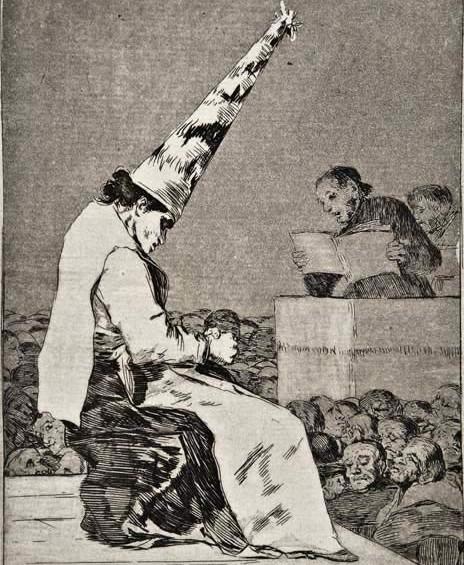

Las astutas (y perversas) tretas de los inquisidores para lograr confesión

Escena de El nombre de la rosa. Imagen: Constantin Film / France 3 / Les Films De Ariane / Cristaldi Film / RAI.

Imagínese que está viviendo en torno a los siglos XIII a XVIII, año más año menos, se encuentra en su casa disfrutando de todas las comodidades que podría ofrecer una casa por aquella época, y entonces llegan unos agentes del Santo Oficio y lo acompañan de malas maneras ante un tribunal. Allí se le informa de que alguien le ha acusado de un delito de herejía, castigado con penitencia, cárcel o muerte. A continuación el inquisidor le menciona uno o dos nombres y le pregunta que si los conoce. Si responde que no, entonces de acuerdo a las leyes de tan peculiar tribunal usted ya no tendrá derecho a recusarlos alegando enemistad, pues no puede uno llevarse mal con quien no conoce. El testimonio de ellos será entonces considerado válido y ya lo sentimos, ahí acaba todo, posiblemente también su vida. Pero supongamos que hubiera dicho que sí. En tal caso el inquisidor le habría preguntado a continuación «si sabe que haya dicho el tal algo contra la fe». Si responde que no, entonces estaría liberando de sospecha a su acusador, lo cual sería francamente malo para sus intereses, de forma que en un rapto de lucidez opta por decir que sí. En ese momento viene la tercera pregunta: ¿Es amigo o enemigo suyo? Ahí a pesar del creciente nerviosismo tal vez intuyó que si decía que era enemigo entonces su acusación de que dijo «algo contra la fe» perdería credibilidad, así que afirma que no hay enemistad con él. Craso error. En tal caso ya no podrá recusar su testimonio. Así que recapitulemos: hay que responder afirmativamente a las dos primeras preguntas y «enemigo» en la tercera. Bien, de momento se ha librado, el problema es que el proceso contra usted solo acaba de empezar…

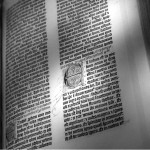

Un proceso que convertía a Kafka en realismo social y que tuvo una sofisticada metodología, unas motivaciones que le permitieron pervivir durante siglos y unos autores intelectuales. En torno al año 1376 el inquisidor general de Aragón Nicolao Eymerico redactó un libro que alcanzaría una notable influencia, el Directorium Inquisitorum, también conocido posteriormente como Manual de inquisidores, para uso de las inquisiciones de España y Portugal. Además de servir de inspiración para Malleus Maleficarum o Martillo de brujas, del que ya hablamos en su momento, su principal aportación fue convertirse en eso mismo que señalaba su título, siendo reimpreso en varias ocasiones a lo largo de los siglos. Un compendio que debía aleccionar a todos los inquisidores, mostrándoles no solo las normas legales a seguir sino también una serie de estratagemas, técnicas de manipulación y sofismas con los que consolidar su posición ante cualquier posible crítica y alcanzar la máxima eficiencia en salvar las almas —a costa de sus cuerpos, eso sí— del mayor número posible de sospechosos. Dado que los bienes de los condenados por herejía eran requisados y pasaban a cubrir las necesidades y el sustento de los inquisidores, no era de extrañar que mostrasen tanto celo en su labor. ¿Y si con ello terminaban condenando a algún inocente? Eymerico se apresura a despejar cualquier asomo de mala conciencia en sus lectores:

El que se acusa, faltando a la verdad, comete a lo menos culpa venial contra la caridad que a sí propio se debe, y miente, confesando un delito que no ha hecho. Mentira que es más grave, siendo dicha a un juez que pregunta como tal, y así es pecado mortal.

Curioso razonamiento sofístico: si algún inocente fuese condenado tras confesar delitos no cometidos debido a las artimañas y el tormento de sus inquisidores, sería igualmente merecedor de la condena por haber mentido. Además, añade el autor, «si sufre con paciencia el suplicio y la muerte, alcanzará la corona inmarcesible del martyrio». Hasta le hacen un favor y todo. Así que los jueces podrán ir a calzón quitado contra todo el que se les pongan por delante, pero no era desde luego el único sofisma que empleaban para blindar su posición. Como recordarán algunos lectores, en El nombre de la rosa el inquisidor Bernardo Gui (que realmente existió y escribió otro manual de inquisidores) comenzaba su exposición señalando que uno de los indicios de estar actuando al servicio del demonio era negar que se estuviera actuando al servicio del demonio, con lo que no dejaba muchas salidas a cualquiera a quien quisiera señalar… Pero siguiendo con Eymerico, nos advertía también de que una vez dictada la condena era peligroso mostrar cualquier tipo de clemencia:

Como lo acredita el caso siguiente, que presencié yo propio en Barcelona. Un clérigo condenado junto con otros dos hereges pertinaces, estando ya metido en las llamas, clamó que le sacasen, que se quería convertir, y en efecto le sacaron, quemado ya por un lado. No diré si hicieron bien o mal; lo que sé es que de allí a catorce años se supo que seguía predicando heregías, y que había pervertido mucha gente, y preso fue entregado al brazo seglar, y quemado.

La ejecución además debía ser pública, asegurándose de lograr el mayor número de asistentes, aunque se procuraba cortar antes la lengua del desdichado para que no escandalizase con sus juramentos:

Me tomaré con todo la libertad de decir que me parece muy acertado celebrar esta solemnidad los días festivos, siendo provechosísimo que presencie mucha gente el suplicio y los tormentos de los reos, para que el miedo los retrayga del delito. (…) Este espectáculo penetra de terror a los asistentes, presentándoles la tremenda imagen del Juicio Final, y dejando en los pechos un afecto saludable, el cual produce portentosos efectos.

Tipos de cargos y procedimiento

Así que como ha ocurrido tantas veces a lo largo de la historia, una vez decidido que determinado número de personas ha de ser castigada ya solo falta decidir por qué motivo. La invocación del demonio, la hechicería, la adivinación, la sodomía, la bigamia y el bestialismo eran buenas razones, aunque también podían ser causa de condena otras más aparentemente laxas como la blasfemia. En la que podía incurrirse por ejemplo expresando en voz alta el dicho «tan malo está el tiempo, que Dios mismo no puede ponerlo bueno». Hacer chistes sobre Dios, la fe y los santos tampoco era recomendable y luego estaba la grave cuestión de lo que se decía durante las borracheras: ahí nuestro autor distingue entre los «enteramente borrachos» y los que «no estén más que alegres», que ya no tendrían perdón. Así mismo consideraba condenable utilizar los textos de las Sagradas Escrituras en «galanteos para requebrar a una muger», un método de ligar del que hasta ahora no habíamos tenido noticia y que habrá que probar. Pero si achicharrar a alguien entre las llamas por lo anterior ya es un tanto cuestionable hay otro apartado que, francamente, no nos parece nada bien. Según afirmaba ufano «se conocen con mucha facilidad los que invocan al demonio por su mirar horroroso, y su facha espantable, que proviene de su continuo trato con el diablo». Es decir, lisa y llanamente, era capaz de enviarte a la hoguera por feo.

Una vez cometida la herejía, el Santo Oficio podía tener conocimiento de ella mediante tres vías: por acusación, por delación y por pesquisa. El primer caso es el que mencionábamos al comienzo, que se distingue porque el acusado puede conocer los nombres de sus acusadores. Pero esto podía dar lugar a represalias, así que la institución ofrecía la oportunidad de delatar a alguien desde el anonimato. Curiosamente en tal caso, explica Nicolao, «cuando la delación hecha no lleva viso ninguno de ser verdadera no por eso ha de cancelar el inquisidor el proceso». Respecto a las pesquisas, consistían en patrullas por todas las casas, aposentos y sótanos, para cerciorarse de que no hay en ellos herejes escondidos.

Los sospechosos de herejía eran según el caso citados ante el tribunal o capturados y llevados por la fuerza. En el caso por ejemplo de que el acusado huyera a otra población, el tribunal debía enviar un modelo de formulario a sus autoridades ordenando su captura, que detalla nuestro autor y que difiere bastante del tono burocrático y anodino de la prosa administrativa contemporánea. Era el siguiente:

Nos, inquisidores de la fe, a vos …, natural de tal país, tal obispado. Siempre ha sido nuestro más vivo deseo que ni el javalí del monte, esto es el herege, devorase, ni los abrojos de la heregía sofocasen, ni el ponzoñoso aliento de la sierpe enemiga envenenase la viña del Dios de Sabaoht (…) Este mal hombre cometiendo más y más delitos, arrastrado de su demencia, y engañado del diablo, que engañó al primer hombre, temeroso de los saludables remedios con que queríamos curar sus heridas, negándose a sufrir las penas temporales para rescatarse de la muerte eterna, se ha burlado de Nos, y de la Santa Madre Iglesia, escapándose de la cárcel. Pero Nos, deseando con más ardor que primero sanarle de las llagas que le ha hecho el enemigo, y anhelando con entrañable amor traerle a dicha cárcel, para ver si anda por el camino de las tinieblas o el de la luz, os ordenamos y exhortamos que le prendáis, y nos le envieis con suficiente escolta.

Una vez ante el tribunal se le hacían las preguntas citadas y se usaban contra los testimonios con los que se contase. Los testimonios de otros herejes eran válidos pero solo si incriminaban a alguien, no si lo exculpaban. Así mismo si algún testigo inicialmente había considerado inocente a alguien pero tras el debido tormento lo acusaba, solo se tenía en cuenta esa segunda deposición. ¿Cuál era entonces la reacción de los inculpados? Nicolao nos advierte contra las fingidas lágrimas fruto de su astucia, no de su inocencia. Por ello enumera diez prácticas de los acusados contra las que todo inquisidor debe estar prevenido:

- Usar el equívoco.

- La restricción mental.

- Retorcer la pregunta.

- Responder maravillados.

- Usar tergiversaciones.

- Eludir la contestación.

- Hacer su propia apología.

- Fingir vahídos.

- Fingirse locos.

- Afectar modestia.

Pero el juez tiene a su vez otras armas de la inteligencia con las que neutralizarlas que el maestro Eymerico nos proporciona en su manual. La primera es «apremiar con repetidas preguntas a que respondan sin ambages y categóricamente a las cuestiones que se le hicieren». La segunda es hablar con blandura, dando ya por cierta la acusación, haciendo ver al reo que ya lo sabe todo y que en realidad es una víctima engañada por otro, de manera que cuanto antes confiese antes podrá volverse a casa. Una estratagema que puede complementarse con la tercera, que consiste en hojear cualquier papel de interrogatorios anteriores mientras se afirma categóricamente «está claro que no declaráis verdad, no disimuléis más», haciéndole creer así que en ellos hay pruebas contra él. La cuarta es decirle al sospechoso que se tiene que hacer un viaje muy largo, por ello es mejor que confiese ahora, ya que si no tendrá que permanecer todo ese tiempo retenido en la cárcel hasta la vuelta del juez, y será peor. La quinta será multiplicar las preguntas hasta encontrar alguna contradicción. La sexta es ganarse la confianza del acusado ofreciéndole comida y bebida, visitas de familiares y amigos a su calabozo y prometiéndole reducir la pena si confiesa. En este punto considera lícito mentir y hacer promesas ilusorias. La séptima consiste en compincharse con alguien de confianza del reo para que le sonsaque la verdad con complicidad, incluso haciéndole creer que es de la misma secta. En este caso debe haber un escribano escondido tras la puerta que tome nota de la confesión del sospechoso, de producirse. Si todo lo anterior no funcionase, entonces se recurrirá a la cuestión del tormento. Para ello propone usar el instrumento de tortura llamado potro. De él había dos variantes, en una se ataban brazos y piernas tirando en direcciones contrarias hasta lograr el dislocamiento de los miembros, y en la otra atar el cuerpo y las extremidades tensando cada vez más la cuerda hasta que atravesase la piel y provocara desgarros en la carne. Aunque se muestra partidario de estas prácticas, Nicolao advierte de que deben usarse con cautela para no provocar la muerte del acusado. Al fin y al cabo ya está para eso la hoguera.

La confesión de culpabilidad acababa produciéndose tarde o temprano, en un punto u otro. No había escapatoria. Si una vez dictada la sentencia el culpable apelaba contra ella, nuestro severo inquisidor de Aragón nos regala otro razonamiento circular al respecto: la apelación se estableció en beneficio de la inocencia y no para ser apoyo del delito, un condenado no es inocente pues por algo ha sido condenado, y por lo tanto alguien que no es inocente no puede tener la oportunidad de apelar. Tal argumentación a él le convencía, así que punto final. Y si la lógica y la razón nos impiden darlo por cierto… ¿No serán entonces la lógica y la razón instrumentos del demonio?

Artículos relacionados

Goran Bregovic: «La primera vez que escuché flamenco en directo fue como sexo salvaje»

Hijo de una serbia y un croata, casado con una musulmana, la de Goran Bregovic (Sarajevo, 1950) es una de esas familias mixtas balcánicas que solo pueden identificarse con Yugoslavia. Él siempre insiste en que esa sigue siendo su nacionalidad, pero no desde una perspectiva política, sino como un sentimiento, un lugar emotivo. Eso que muchos de sus compatriotas recuerdan como «The good old times». Y la banda sonora de aquellos tiempos tenía un grupo que destacó por encima de todos, Bijelo Dugme, la banda rockera de Goran Bregovic. Años después, mientras las guerras hundieron la región y segaron miles de vidas, él se reinventó a sí mismo e internacionalizó la música tradicional de los Balcanes, primero con el cine de Emir Kusturica, después con sus orquestas. Ahora es un artista conocido en todo el mundo.

Cuéntanos la historia de tu familia.

Mi madre era serbia. Su padre, mi abuelo, en la Primera Guerra Mundial estuvo en el frente de Salónica. Y luego, en la segunda, luchó contra los nazis con los partisanos. Murió en la batalla del río Sutjeska, en 1943. Mientras él combatía en la guerra, a mi madre y a mi abuela se las llevaron al campo de concentración de Jasenovac, pero fueron canjeadas en el último momento por prisioneros alemanes. Si no hubiese sido por ese intercambio, no estaríamos hablando aquí ahora. Después de la guerra, mi madre para sobrevivir fue traficante de tabaco de Herzegovina a Belgrado. Llevaba la mercancía en ferrocarril y saltaba del tren en marcha antes de llegar a las estaciones.

El hermano de mi madre, mi tío, también fue partisano. Artillero. Al terminar la guerra, como era joven, se quedó de juerga por ahí y tardó más días que los demás soldados en llegar a casa. Cuando por fin apareció, le cogió mi abuela y le dio una paliza. Abofeteó a todo un artillero partisano victorioso, esa era mi abuela.

Esta rama de mi familia, la materna, viene de la frontera con Montenegro, donde todo el mundo es altísimo. Como ves, yo he salido más a mi padre, soy más pequeño. Mi padre era croata. Fue el único de su pueblo, Zagorje, que se unió a los partisanos y llegó luego a coronel. En el pueblo decían de cachondeo que se fue con ellos solo porque con los antifascistas estaban las mejores tías.

Los militares en Yugoslavia, cuando se jubilaban, podían elegir donde vivir. Mi padre primero se fue a Split, pero cuando se vio a sí mismo plantando tomates en la terraza del piso, se dio cuenta de que eso no era lo que quería hacer el resto de su vida. Además, el cura de Zagorje le había pedido que por favor volviera porque no tenía ningún partisano enterrado en el cementerio. Pero hubo un motivo mucho más importante para regresar.

Mi padre bebía mucho, por eso mi madre se divorció de él. Pero en aquella época en Yugoslavia la mayoría de los militares eran alcohólicos. Yo tenía diez años y mi hermano cinco cuando se separaron. Fue una pena porque entre mis padres existía un amor muy grande; un amor que sufrió por el alcohol, pero que luego quedó confirmado por los hechos. Cuando mi madre enfermó de leucemia, la ingresaron en el hospital de Split. La segunda mujer de mi padre me contó que descubrió que por las noches se escapaba. Un día decidió seguirle para ver adónde iba y se encontró con que se pasaba toda la noche fumando enfrente de la ventana del hospital donde estaba ingresada mi madre.

Lo curioso es que, con el divorcio, del disgusto, mi padre había dejado el alcohol, pero tras la muerte de mi madre, decidió finalmente volver al pueblo, puso unos viñedos, esperó unos años a sacar el primer vino y volvió a beber. Se tomaba cerca de mil litros de vino al año. Todo lo que le daba la viña. Murió feliz en ese pueblo.

Pero el amor entre mi padre y mi madre se acabó por el alcohol. Por eso luego yo llamé así a un disco. Y tuve que añadir una explicación en el libreto para que la gente no pensase que con esas canciones les invitaba a beber, sino que tenía otro significado más sentimental.

Te echaron del colegio de música por no tener talento y ser un vago.

No creo que en las escuelas de música se exija tener mucho talento (risas), pero sí. Yo era muy vago para el solfeo. Tocaba el violín y tenía que dar demasiado solfeo. Ahora estoy notando que a mis hijas, hoy en día, también les cae muy mal el solfeo. Por eso me echaron. Luego quise matricularme en la escuela de arte, pero mi tía le dijo a mi madre que ahí solo entraban maricones, de modo que terminé en la escuela técnica. No tenía vocación, fue por un arreglo que hice con mi madre. Me matriculé ahí a cambio de que me dejase llevar el pelo largo. Los niños hacen muchos tratos de ese tipo con sus padres. La moda para mi madre en aquel momento era Jovanka Broz, y le copiaba el look como muchas mujeres en la Yugoslavia comunista. Porque la mujer de Tito era como un icono fashion en aquella época. Por supuesto, el colegio técnico se me dio muy mal y también me echaron de ahí. No entiendo cómo alguien puede acabar eso, a mí me parecía imposible.

Trabajabas con dieciséis años.

Cuando se divorciaron mis padres, mi madre tenía que mantener toda la casa, a mi hermano y a mí. Se tuvo que ir al mar a trabajar. Yo me quedé en Sarajevo y tuve que empezar a currar muy pronto. Pero me gustaba la sensación de tener mi propio dinero y no tener que rendir cuentas ante nadie. De esta manera, con quince años empecé a tocar en una kafana (restaurante balcánico donde nunca falta música) en una estación de autobús en Konjic, un pueblo bosnio bajando hacia el mar.

¿Qué recuerdas de las movilizaciones estudiantiles de 1968, que en Yugoslavia fueron importantes?

Recuerdo todo aquello perfectamente. La tía de la que yo estaba enamorado entonces estaba enamorada del tío que llevaba las protestas. Yo iba a las manifestaciones por ella y tenía que soportar que los policías me pegasen como locos y comerme el gas que nos echaban. En aquella época tenía también una orquesta, como ahora, pero sin trompetas, porque las hacíamos con la boca. Éramos jóvenes… El caso es que iba por las noches debajo del balcón de esa chica a cantarle canciones con la orquesta y ella… nada. Estaba enamorada de este tío. Hace unos años conocí en Bruselas a uno de los líderes de las protestas de mayo del 68 en Francia, Daniel Cohn-Bendit, Dani «el Rojo», que llegó a eurodiputado. Me preguntó qué opinaba de aquella época y le contesté que me parecía el periodo más estúpido de la historia humana.

En esos años, has confesado que lo que te perdía era el LSD.

Con dieciséis o diecisiete años había dejado las kafanas para tocar en bares de striptease. Primero en Croacia y después en Italia, en Nápoles, donde se nos llevó un tío que nos vio tocar. No te puedes imaginar lo que era salir del país. Dejar el comunismo y entrar en ese Disneyland. Era incapaz de resistirme a las tentaciones. Lo que más recuerdo, fíjate, es que en ese viaje fue la primera vez que vimos pan tostado en nuestra vida. ¡Nos pusimos a comerlo como locos! También jugábamos al pinball día y noche, porque de eso tampoco había en Yugoslavia. Y luego estaba el LSD. Esos años setenta fueron los más locos de mi vida.

Allí en Nápoles, además, descubrimos a Cream. Aprendimos a tocar música de forma más libre. Por primera vez encontré algo que iba más allá del pop de estrofa-estribillo. Nos pusimos a tocar esa nueva música inmediatamente. Supongo que por eso y por el LSD nos echaron del bar. Nos quedamos sin dinero y tuvimos que llamar a nuestros padres para que nos rescataran. Le prometí a mi madre que dejaba la música y que iba a estudiar. Fueron cuatro años en los que no toqué nada, fui al instituto y llegué a la universidad. Pero en la facultad en el último año nos juntarnos otra vez la pandilla de amigos que nos habíamos escapado a Italia, volvimos a tocar y nos pusimos de nombre Bijelo Dugme (botón blanco) y no terminé la carrera, me convertí en una estrella en cuestión de días.

Sarajevo en los años setenta era una ciudad con una vida cultural alucinante.

Se tocaba mucho, pero sobre todo se recitaba mucha poesía. A los recitales de poesía que se hacían por las noches iban miles de personas, eran como conciertos de rock. Había una generación fantástica de poetas, de Dusko Trifunovic o Rajko Nogo al famoso Radovan Karadzic. Durante la guerra, me encontré con Karadzic en Belgrado, entonces él era el presidente de los serbios de Bosnia y poco tiempo después el criminal más buscado por La Haya. Yo le conocía como poeta. Ya sabes cómo es alguna gente, bajo condiciones buenas, sacan lo mejor de sí; bajo las malas…

Karadzic podría ser ahora el psiquiatra que escribía poesía si no hubiese sido por la guerra. Igual que muchos de mis profesores de la universidad. Si no fuese por la guerra podrían tener unas vidas normales, en todos los bandos, en el serbio, el croata y el musulmán. Pero cuando empezaron los enfrentamientos y la guerra, todos intentaron ajustarse a esas nuevas condiciones y unos estuvieron a la altura y otros no.

En aquel Sarajevo, yo tocaba en muchos grupos, pero como era un chico de la periferia, siempre estaba con grupos de la periferia. A los diecisiete años empezaron a ficharme grupos buenos del centro y me mudé al corazón de la ciudad. Siempre ha existido una separación entre centro y periferia; una separación mucho mayor y más importante que la que pudiera haber entre diferentes tribus urbanas.

Te interesaba el socialismo, aunque fuera en un sentido kitsch.

Era tan exagerado que me tenía que gustar. Me vestía con un abrigo alemán de cuero largo, por debajo de la rodilla, como el de Tito. Con ese abrigo me sentía tan importante como un monumento. La verdad es que las simplificaciones me dan miedo, pero dentro de la estética socialista se difundía un gran ideal, teníamos unas metas más importantes que las pequeñas tragedias personales. Era ambicioso, pero me parecía que tenía sentido en un país como el nuestro donde las cosas siempre solo podían ir a peor. Ese periodo del comunismo y Tito para mí es el mejor periodo que conocemos de nuestra historia.

¿Qué opinas de Tito?

En la historia no se dan casos en que los grandes políticos vengan de los países que no tienen fuerza o no son tan poderosos como puedan serlo, por ejemplo, Rusia o Alemania. Porque la política es fuerza, en diferentes formas, pero fuerza. Y Tito fue el primero en la historia que no tuvo ninguna fuerza detrás, pero llegó a ser muy importante en el mundo. Figúrate que Nikita Kruschev, el sucesor de Stalin, antes de entrar en Budapest con su ejército, atravesó en avión una tormenta y aterrizó en Brioni para ver a Tito y que le diera permiso. Cuando murió Tito, yo estaba en Suiza y la televisión dio su entierro todo el día. Como político era extraordinariamente talentoso. Pienso que a lo mejor perdió la oportunidad de introducirnos en la democracia con menos dolor, pero es evidente que él sabía más de nosotros que nosotros mismos. Puede que simplemente no se atreviera a hacer nada porque sabía con qué jauría tenía que lidiar. De hecho, todo esto luego se confirmó.

Tito llamó a tu grupo, a Bijelo Dugme, para que tocaseis para él.

En el 75, el nieto de Tito estaba siempre cantando una canción de Bijelo Dugme, «Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac». Como no paraba de cantarla, Tito pidió que le trajera a ese grupo para escucharlo él. El sitio elegido fue el Teatro Nacional de Zagreb, en Croacia. Pero la actuación duró solo unos segundos porque rápidamente Tito se llevó la mano al oído indicando que eso era demasiado alto para él. Así que nos sacaron en el acto del escenario. Creo que es el récord mundial del concierto más corto.

Llegasteis a grabar en Estados Unidos.

A los Estados Unidos íbamos porque la discográfica ganaba tanto dinero que nos inventábamos motivos para hacer viajes de placer. Fuimos por capricho puro a grabar en el mejor estudio americano. Nos criticaron mucho, pero como siempre nos estaban criticando… Éramos demasiado grandes para que todos pudieran querernos, pero esto es normal en un país pequeño.

Pero un día decidisteis iros a hacer trabajos comunitarios.

Creo que lo necesitábamos como grupo, porque estábamos demasiado locos, todo era lujo, y teníamos que bajar un poco a la tierra. Así que decidimos irnos a hacer trabajos comunitarios y, ciertamente, no nos vino mal estar un mes durmiendo en barracones. Estuvimos construyendo una carretera. Nos hicimos heridas en las manos y no tocamos música para nada. El rock and roll era demasiado, queríamos tranquilizarnos un poco. Echar el ancla. Dormir en ese sitio y comer con todos los obreros de una cazuela enorme, estar con las chicas que no se depilan las piernas ni los sobacos. Volver a unas coordenadas normales, para no olvidar de dónde vienes.

El concierto de despedida antes de que te fueras a la mili reunió a setenta mil personas.

Pensaba que tenía que organizar algo grande antes de irme al ejército. Afortunadamente, solo tuve que estar un año porque había pasado por la universidad, pero normalmente se iban dos. Fue una experiencia surrealista. Pero allí te encuentras o ves lo que es realmente tu país. Me enviaron a Nis, durmiendo en una habitación con ciento tres personas. Imagina lo que era eso. En cada momento, por lo menos, veinte estaban haciéndose pajas. ¿Qué veinte? ¡Cuarenta mínimo! Por no hablar de lo demás, tenías que acostumbrarte a otro modo de vida. Ay, esa masa, que es tan fácil dirigirla, estando ahí te das cuenta de lo sencillo que es luego mandarlos a la guerra. Esa gente, que considera que sabe leer y escribir, pero en realidad son tan incultos que no cuesta nada llevarlos a la muerte.

En el cuartel éramos mil ochocientos soldados. Teníamos una biblioteca de la que habían robado todo, menos Marx, Lenin y Tito (risas) algo de Dostoievski y a los escritores latinoamericanos, que todavía no eran famosos y nadie quería llevárselos. Así que de esa manera pasé el tiempo, leyendo esos libros. Dostoievski, que no leería en mi vida normal, pero como no había otra cosa… y los sudamericanos.

Luego me sentía muy mal viendo a los albaneses solos y aislados en sus pandillas, ya que nadie de nosotros hablaba su idioma. Esto me motivó, o sentí la necesidad de hacer una canción en albanés. Utilicé unas frases y palabras que ellos solían cantar y la compuse. Gracias a este gesto, años después siempre tuve el burek gratis en una de las mejores pastelerías de Zagreb. Ya sabes que las mejores panaderías y pastelerías de Yugoslavia eran las de los albaneses.

¿No tuviste problemas en el ejército por ser quien eras?

Querían que tocase y yo no quería. Al final tuve que organizar un coro, pero lo hice mixto. Mezclado con las chicas del instituto y los soldados. Era muy simpático porque cada semana venían al cuartel treinta chicas, era genial para la tropa. Duró tres meses, hasta que un oficial empezó a maltratarme preguntándome con quién me juntaba cuando estaba en Londres, todo para joderme porque era rockero y estaba grabando mucho fuera del país. Recuerdo también a un director de cine que se negó a jurar bandera y toda la vida tuvo problemas por eso. Además, estando yo en la mili, se murió mi madre, con mi hermano también en el ejército. En general, no fue el periodo favorito de mi vida.

No estaban mal los impuestos que pagabas en Yugoslavia.

Tuve que registrar la empresa de explotación de Bijelo Dugme en Eslovenia, porque en Bosnia pagaba un 90% de impuestos. En cualquier caso, fuimos los primeros que demostramos que era posible vivir del rock and roll. Antes de nosotros a nadie se le hubiese pasado por la cabeza. Todos tocaban rock por las chicas, luego terminaban la facultad y trabajaban en puestos de trabajo normales. Pero el arte, en el comunismo, era una motivación muy grande. Por rechazo al régimen o por otros motivos, pero cuando cayó el comunismo, toda esta escena desapareció con él. Los artistas todavía están buscando un motivo para hacer música o arte en general. Por eso me gusta mucho lo que llega de China, donde también hay esa rebeldía hacia el sistema.

Nosotros siempre andábamos bordeando esa fina línea de lo que estaba permitido y lo que no, y los que la cruzaban lo pasaban fatal. A mí me faltó poco en el último LP, porque ya podía sentir el olor de la guerra. Quise que la portada del disco me la hiciera Misa Popovic, un artista prohibido en Yugoslavia, quería una foto suya en la que salía gente durmiendo en un parque con el diario Politika en la cabeza, y también quise grabar con los niños del orfanato de Sarajevo. Pero la policía terminó hablando con mi mánager y Misa Popovic me dijo: «Hijo, meterte en esto no lo necesitas en la vida». Hoy, desde esta perspectiva, todo parece muy gracioso, pero en esa época era como cuando un perro mea su territorio, estás dejando como unas huellas detrás de ti para que los otros te puedan seguir.

También tuve problemas por juntar dos canciones nacionalistas prohibidas serbias y croatas. Las grabé en Grecia, sin ninguna connotación, de hecho como canción suena muy bien y muy natural. La música es la primera forma que tuvieron los hombres de comunicarse. No es casual que la música perteneciese antes a la religión que a las lenguas. La música no tiene esos problemas de ideología que tenemos nosotros. Si hablas bien esa lengua que se llama música te puedes entender con todos.

¿Cómo era el modo de vida de rock stars en un país comunista?

La policía siempre estaba detrás de nosotros. Siempre. Sobre todo por las drogas. Por eso le impuse a mi grupo la norma de que nunca podían estar con chicas menores y tener drogas porque siempre iba a andar la policía encima. Pero cuando me fui al ejército les pillaron con droga y entonces mi batería terminó tres años en la cárcel de Zenica. Nunca se recuperó de esa experiencia. Imagina, si en el comunismo la calle era la cárcel, hazte una idea de cómo eran las cárceles del comunismo. Se suicidó años después. No pudo superarlo.

Al final fuiste aparcando Bijelo Dugme. Dijiste que si no llega a ser por la guerra desde los noventa habrías hecho vida de jubilado.

Como te he comentado, siempre tuve el problema de los impuestos, me parecía ridículo trabajar por el 10% de lo que generaba. Me puse a sacar discos cada dos o tres años y, mientras tanto, hacía alpinismo, crucé el océano navegando, fui presidente de un club de boxeo, hacía joyas… Pero cada dos o tres años tenía que disfrazarme de guitarrista guapo. Para mí era como una obligación, por eso ahora disfruto tanto de lo que tengo. Siempre he mirado a Pink Floyd como una carrera ideal, que no sabes cómo son en realidad, les ves en el escenario con sus camisas blancas y luego por la calle no los reconocerías.

Y la guerra, aunque sea algo terrible, al final la entiendes como un estado natural de la humanidad. Pasan los siglos y todo se derrumba y reconstruye una y otra vez. Es una forma terrible que tiene la civilización de avanzar. Yo, por suerte, cuando estalló la guerra en Yugoslavia, estaba en París; la guerra empezó cuando estaba editando la banda sonora de Arizona Dream. Sarajevo estaba bloqueada, incluso si hubiera querido no habría podido volver ahí. Sin embargo, desde entonces, aunque fuese a la fuerza, mi carrera se vio renovada y relanzada por otros caminos.

¿Qué opinas del actual auge del nacionalismo en Europa?

En los temas de nacionalismo hay cosas que no se pueden explicar. Los alemanes son uno de los pueblos más educados y cultos del mundo, pero pasaron por su periodo de Hitler. Eso es lo terrible, porque lo lógico sería que solo los ignorantes cayeran en esas trampas, en los sentimientos de odio y chovinismo. Por otro lado, la democracia también tiene sus peligros. Uno de los más grandes filósofos, Aristóteles, estaba más por la dictadura ilustrada.